Wer erwägt, sich von Johannes Heisig porträtieren zu lassen, erhält von diesem erst einmal Bescheid, dass er auch in der Rolle des Auftragsmalers seine Autonomie zu wahren gedenkt: „Ich male Sie nicht schön, nicht so, wie Sie sich sehen, sondern ich male Sie, wie ich Sie sehe.“ So jedenfalls hat es Ulrike Holler geschildert, die Ehefrau des früheren Frankfurter Oberbürgermeisters Andreas von Schoeler. Sie hatte ihren Mann zu den Sitzungen im Brandenburger Atelier Heisigs begleitet, der im Auftrag der Stadt nicht nur von Schoeler, sondern auch Amtsvorgänger Volker Hauff und Nachfolgerin Petra Roth gemalt hat.

Am Mittwoch wurden die drei annähernd gleich großen Gemälde im Kaisersaal des Römers so feierlich enthüllt, wie man das im nüchternen Frankfurt eben kann und will, nur um anschließend im Depot des Historischen Museums zu verschwinden. Aus diesem dürfen sie nach den Usancen der Stadt erst dann herausgeholt und im Rathaus gezeigt werden, wenn der Betreffende gestorben ist.

Bibliophiler Melancholiker mit einem weichen Zug

Heisigs in höflichen, aber deutlichen Worten vorgetragenen Protest gegen diese in kaum einer anderen Stadt geübte Praxis ist unbedingt zuzustimmen. Es ist abwegig, die Porträts erst dann zu zeigen, wenn die Erinnerung an ihr Wesen und Wirken der Stadtoberhäupter verblasst ist. Anregende, aus eigener Anschauung gespeiste Gespräche unter Betrachtern über die Persönlichkeit der Porträtierten und die Frage, inwieweit der Maler ihr gerecht geworden ist, werden umso unwahrscheinlicher, je mehr Zeit zwischen Amtszeitende und Ableben vergeht.

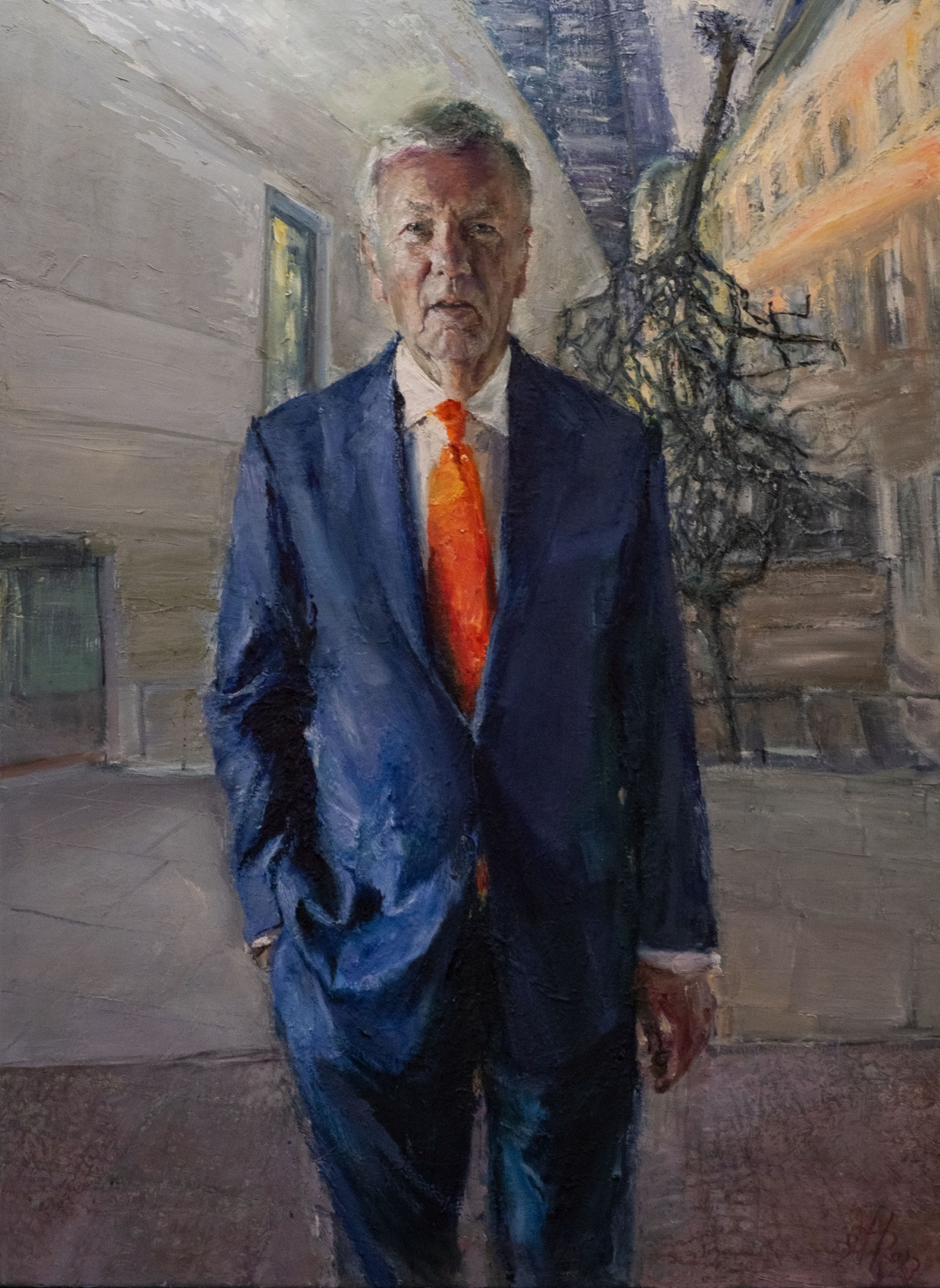

Weltläufiger Macher: Porträts von Andreas von SchoelerJannis Schubert

Weltläufiger Macher: Porträts von Andreas von SchoelerJannis SchubertNatürlich spricht aus Heisigs Vorschlag der Wunsch des Malers, seine Werke der Welt zu zeigen. Zu solchem Selbstbewusstsein hat er durchaus Anlass; den Reigen biederer Bilder der Oberbürgermeistergalerie wird Heisigs Trias ordentlich aufmischen – dank maltechnischer Qualität, aber auch wegen des persönlichen Blicks auf die Porträtierten.

Hauff, mit dem nach Heisigs Worten während der langen Sitzungen eine Freundschaft entstanden ist, wird als bibliophiler Melancholiker mit einem weichen Zug um den Mund gezeigt, den man in Frankfurt, in das der Schwabe 1989 fremd einzog und nicht einmal zwei Jahre später noch fremder wieder auszog, bisher nicht kannte.

An von Schoeler wiederum hat sich Heisig offenbar die Zähne ausgebissen, gegen seine ursprüngliche Absicht präsentiert er ihn stehend in der Haltung des weltläufigen Machers, den von ihm maßgeblich vorangetriebenen Neubau des Jüdischen Museums im Rücken, den Mund leicht geöffnet, wie um das Wort zu ergreifen.

Bibliophiler Melancholiker: Porträt von Volker HauffJannis Schubert

Bibliophiler Melancholiker: Porträt von Volker HauffJannis SchubertKünstlerbild und Selbstidealbild des Porträtierten als öffentliche Figur fallen hier zusammen wie sonst wohl nirgends in Heisigs Werk. Wer möchte, kann in dieser repräsentativen Kapitulation des Malers eine Prise Ironie entdecken.

Und dann ist da Petra Roth, die fast dreimal so lange im Amt und zehnmal so wirkmächtig war wie ihre beiden unmittelbaren Vorgänger zusammen; Heisig zeigt sie abgespannt, skeptisch, fast ein wenig abwehrend. Es ist nicht so, dass es diese Roth nicht gäbe. Aber Heisig hat ein Bild geliefert, das jenen gefällt, die sie nicht mögen. Das wird ihrer vorherrschenden Wirkung nicht gerecht. Aber es ist immerhin Kunst.

vor 2 Stunden

1

vor 2 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·