David Bowie tat gern so, als interessierte er sich nicht für seine Vergangenheit. Er behauptete sogar, dass ein Teil durch den Kokainnebel der Siebzigerjahre aus der Erinnerung gelöscht worden sei. In jener Collage aus Gesprächen mit dem Popstar und dessen Umfeld, die der Journalist Dylan Jones nach Bowies Tod (2016) zu einer Art Biographie zusammengefügt hat, wird der Musiker im Abschnitt über die Zeit nach dem Jahrtausendwechsel mit dem Satz zitiert, dass er an seiner eigenen Mythologie nicht besonders interessiert sei: „Meine Vergangenheit gehört niemandem außer mir.“

Tatsächlich war er schon damals dabei, mithilfe einer professionellen Mannschaft jeden Schnipsel seines Schaffensprozesses systematisch zu archivieren. Bowie hat alles gehamstert und, penibel verpackt, in säurefreiem Seidenpapier unter musealen Konditionen aufbewahrt: Notizen, Kostüme, Zeichnungen, Musikinstrumente, Menüs, Textentwürfe, Zeitungsausschnitte, Fotos, skurrile Zusendungen von Fans, Kritzeleien und Gedanken für nie realisierte Zukunftsprojekte, die Einblick in seine breit gefächerten kreativen Interessen geben.

Abhandengekommenes Material wurde bei e-Bay und anderen über die ganze Welt verstreuten Quellen zurückerworben. Als der Musiker Brian Eno, der in den Siebzigern mit Bowie an dessen sogenannter Berliner Trilogie zusammengearbeitet hatte, 2013 die große Ausstellung zu dessen Schaffen im Londoner Victoria-&-Albert-Museum (V&A) besuchte, sah er dort lauter alte Gerätschaften, die er verkauft hatte. Bowie hatte sie unter Pseudonym ersteigert.

Kostüme erlaubten es ihm, seine Alter Egos zu entfalten

Das gewaltige Konvolut aus mehr als 90.000 Objekten hat jetzt in der riesigen Wunderkammer des neuen Depots des V&A eine dauerhafte Bleibe gefunden. Fünf Monate nach der Eröffnung des spektakulären V&A East Storehouse, das der Öffentlichkeit erlaubt, in die Eingeweide des Museums einzutauchen, ist nun das Archiv in einem allein Bowie gewidmeten Forschungszentrum auf der zweiten Etage eingeweiht worden.

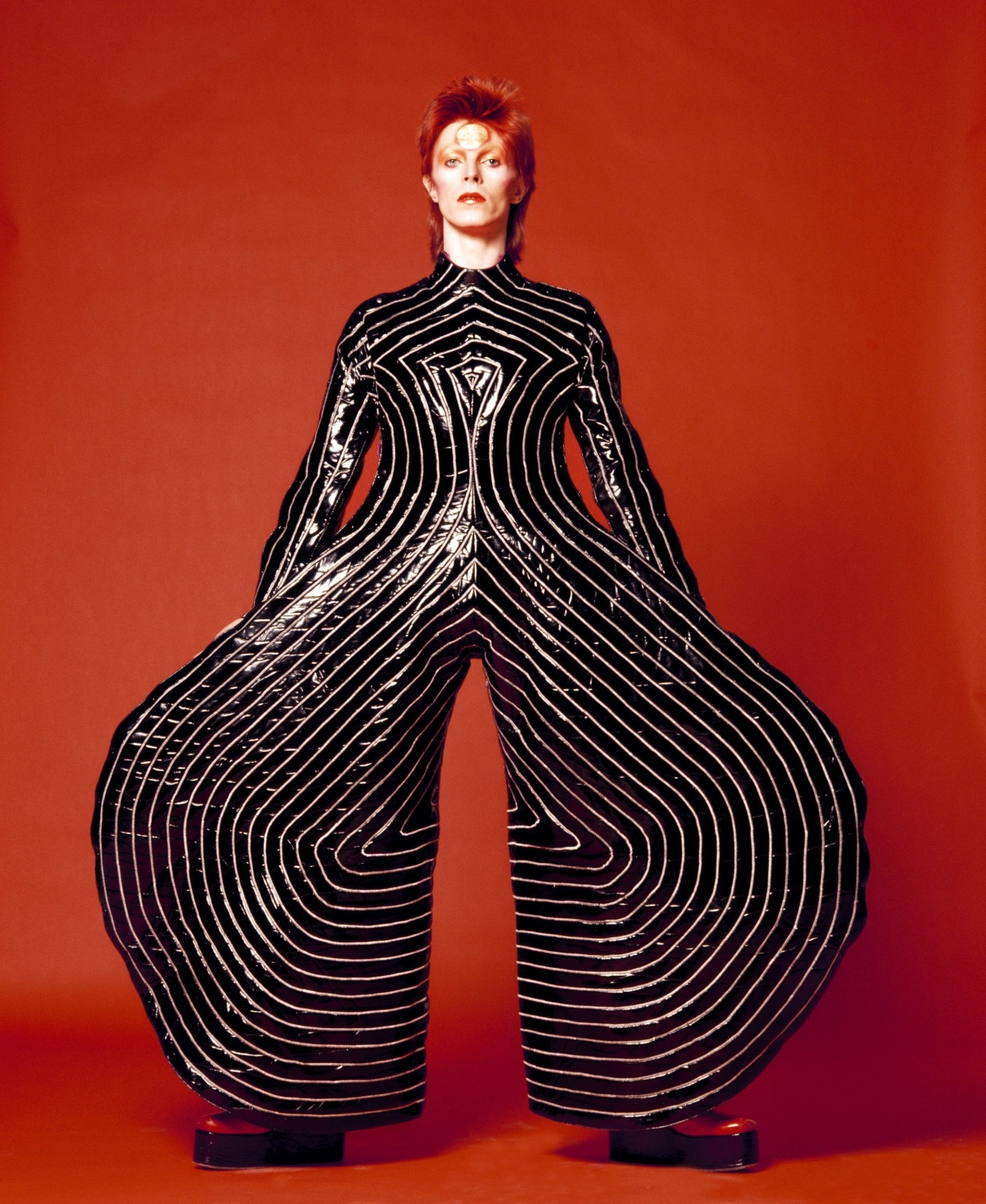

Das „Aladdin Sane Jacket“ schuf Freddie Burretti für David BowieVictoria and Albert Museum

Das „Aladdin Sane Jacket“ schuf Freddie Burretti für David BowieVictoria and Albert MuseumHinter Glaswänden und umgeben von Archivkartons und Metallschränken, die teilweise aus Bowies eigenem Lager in die Einrichtung dieses „David Bowie Centre“ integriert worden sind, kann jeder Interessent bei Voranmeldung bis zu fünf Objekte gebührenfrei bestellen und sie in einem durch eine Glaswand abgeschirmten Studienraum sichten. Darüber hinaus werden täglich sechzig Besucher in einen verdunkelten Raum eingelassen, in dem neun die Wände säumende Vitrinen mit einer regelmäßig wechselnden Auswahl von thematisch arrangierten Exponaten bestückt sind, die einen Eindruck von der Fülle des Materials und der überquellenden Ideenwelt des chamäleonhaften Popidols vermitteln. Alle sechs Wochen werden die Eintrittskarten dafür freigegeben; die erste Tranche ist längst komplett ausgebucht.

Von einer Stange an der Decke hängen Kleidersäcke mit einer kleinen Auswahl der insgesamt 415 Kostüme der Sammlung. Sie erlaubten dem eigentlich schüchternen Star, seine extravaganten Alter Egos zu entfalten. Einige davon, darunter der ramponierte Union-Jack-Gehrock, den Alexander McQueen für das Coverfoto des Bowie-Albums „Earthling“ und die folgende Tournee von 1997 entwarf, sind in den Vitrinen ausgestellt.

David Bowie als Stil-Ikone: Der „Aladdin Sane“-Overall von 1973 im neuen Bowie-ArchivEPA

David Bowie als Stil-Ikone: Der „Aladdin Sane“-Overall von 1973 im neuen Bowie-ArchivEPAUnter der Kleiderstange steht ein Tisch, an dem Besucher in Archivkästen mit Faksimiles stöbern können, während auf einer sechs Meter hohen Leinwand ein zweistündiger Zusammenschnitt von Videoaufnahmen des Musikers läuft. Bei unserem Besuch sitzt eine Dame vorgerückten Alters am Tisch und murmelt bei der Sichtung einer der Mappen leise den Text des Liedes „Moonage Daydream“ mit, das gerade mit Bowie in der androgynen außerirdischen Gestalt von Ziggy Stardust über die Leinwand flimmert.

Werdet kreativ, Besucher!

Unter der Woche ist es nicht erstaunlich, dass sich das Publikum weitgehend aus Rentnern rekrutiert, die in ihre Jugend zurückreisen wollen, als die Kunstfigur aus der Südlondoner Vorstadt Furore machte. In der Schlange für eine zusätzlich nur beschränkt zugängliche Sonderpräsentation eines Objekts tauschen die Wartenden Erinnerungen aus: Eine Frau macht sich Jahrzehnte später immer noch Vorwürfe, dass sie in einem achtlosen Moment ihre Schallplatten der Berlin-Trilogie verschenkt hat.

Aufnahmen für das Albumcover von „Aladdin Sane“: Bowies sechstes Studioalbum erschien 1973.Victoria and Albert Museum

Aufnahmen für das Albumcover von „Aladdin Sane“: Bowies sechstes Studioalbum erschien 1973.Victoria and Albert MuseumBei der Konzeption des Arrangements haben die Kuratoren des V&A Achtzehn- bis Fünfundzwanzigjährige aus den umliegenden Bezirken zurate gezogen, um sicherzustellen, dass das Archiv auch jüngere Generationen anspricht, die keinen eigenen Bezug zu Bowie haben oder nicht einmal mehr wissen, wer er war. Denn das neue Centre soll nicht bloß ein Hort von Memorabilien oder eine Stätte einschlägiger Forschung sein, sondern wie das gesamte V&A-Depot auch Kreativität und Innovationen anregen. Als Einleitung können Besucher an einer etwas großspurig als „interaktives Display“ bezeichneten Wand mit chronologisch geordneten Schallplattenalben, CDs, DVDs, Zeitschriften und Faksimiles von Fotos (die der Besucher in die Hand nehmen kann) anhand von Erläuterungen auf der Rückseite etwas über die Wirkung Bowies als Empfänger und Verbreiter kultureller Einflüssen erfahren.

Sie reichten so weit, dass der für das Covermotiv des Albums „Aladdin Sane“ aufs Gesicht des Sängers gemalte Blitzstrahl fünfunddreißig Jahre später in Anspielung auf das Lied „Changes“ für die Präsidentschaftskampagne von Barack Obama übernommen wurde. In diesem Abschnitt ist auch der Tweet des deutschen Außenministeriums zu finden, in dem Bowie als Held gerühmt wird, der mit seinem Lied „Heroes“ zum Mauerfall beigetragen habe. Bowies produktiver Berlin-Aufenthalt in den Siebzigern und der berühmte Auftritt auf dem Platz der Republik im Juni 1987 kommen besonders stark zur Geltung. In einer handschriftlichen Notiz vermerkte Bowie, wie „ungeheuer deprimierend“ er es fand, dass auf der anderen Seite der Mauer Menschen verhaftet worden seien, die versucht hätten, sein Konzert zu hören.

Faszinierend sind freilich auch Bowies Prognosen über die Entwicklung der Musikindustrie in der damals gerade anbrechenden Ära der Neuen Medien, seine eingehende Beschäftigung mit Science-Fiction und die historischen, künstlerischen und literarischen Interessen, die unter anderem in ambitionierten Plänen für ein satirisches Musical über das achtzehnte Jahrhundert Ausdruck fanden, für das der Musiker am Ende seines Lebens kulturhistorische Recherchen betrieb.

Trotz der ganzen Archivalien hat das David Bowie Centre den Charakter eines Schreines, zumal man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass Bowie entgegen seiner Beteuerung, kein Interesse an der eigenen Mythologisierung zu haben, das postume Bild seiner selbst mittels dieses Archives manipulieren wollte. Im Buch von Dylan Jones schildert einer der Kuratoren der großen Ausstellung von 2013, wie frappiert er gewesen sei, dass das Archiv kaum Informationen aus jener Zeit enthielt, bevor der gebürtige David Jones sich unter dem Namen Bowie eine neue Identität schuf. Das Archiv widme sich nicht einer wirklichen Person, meinte Geoffrey March, sondern der Konstruktion einer Figur, die schon in den Fünfzigerjahren, als der britische Promikult, sofern es ihn damals gegeben habe, allenfalls der Königin oder Berühmtheiten wie dem Schauspielerpaar Laurence Oliver und Vivien Leigh galt, beschlossen habe, ein Star zu werden. Von diesem Moment an sei alles nur noch um vollständige Kontrolle gegangen.

In einem der rührendsten Dokumente bescheinigt Bowies Vater, der als PR-Agent für eine Wohltätigkeitsorganisation arbeitete, seinem Sohn in einem Empfehlungsschreiben für eine Stellenbewerbung die Fähigkeit, nicht locker zu lassen: „Wenn er sich einmal dazu entschlossen hat, etwas zu tun, hält ihn nichts mehr davon ab, es gut umzusetzen.“ Das Archiv liefert den Beweis für die Beharrlichkeit, mit der David Jones sich als David Bowie verewigt hat.

Das David Bowie Centre im V&A East Storehouse, London ist täglich geöffnet, aber nur nach Voranmeldung zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

vor 2 Stunden

1

vor 2 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·