Anders als Kirill Serebrennikov, dessen künstlerisches Mittelmaß als Opernregisseur nur durch politische Verfolgung geadelt wurde und deshalb so viel Aufmerksamkeit im Westen fand, weil hier Dissidenz ein Kitzel für die Märkte ist, kann der Regisseur Dmitri Tcherniakov wirklich etwas. Für Tschaikowskys „Jewgeni Onegin“ in Moskau und Wien, für Rimski-Korsakows „Märchen vom Zaren Saltan“ in Brüssel und Straßburg, für Wagners „Fliegenden Holländer“ in Bayreuth erfand er neue Fabeln, die in den alten Stücken verblüffend gut, gar brillant funktionierten und etwas zutage treten ließen, was tatsächlich in ihnen angelegt ist. Aber seit einiger Zeit scheint Tcherniakov in einer kreativen Krise zu stecken.

Seine Hamburger Inszenierung von Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ vermittelte Anfang des Jahres den Eindruck schludriger Arbeit für schnelles Geld. Was er jetzt mit Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare in Egitto“ bei den Salzburger Festspielen im Haus für Mozart auf die Bühne bringt, ist nur noch sinnlos. Die antiken Machtkämpfe zwischen Cesare, Pompeo, Tolomeo und deren Handlangern Curio und Achilla verlegt Tcherniakov in einen Luftschutzkeller, der an U-Bahn-Schächte erinnert (er selbst entwarf die Bühne).

Natürlich wird damit der Bildreflex „Kiew, heute“ abgerufen. Aber was, bitte, sollen Kriegsgegner gemeinsam im selben Bunker? Wer beschießt diesen Bunker von außen (es kracht mehrfach, Sirenen leiten den Abend ein), wenn Angreifer und Angegriffene im selben Raum sind und nicht hinauskönnen? In der Ukraine ist die Frage, wer wen angegriffen hat, doch klar. Will Tcherniakov uns etwa weismachen, dass es so klar nicht sei? Dass Russen und Ukrainer unentwirrbar zusammengehören?

In den folgenden knapp vier Stunden gibt es peinlich chargierten Bunkerkoller mit Kampfsporteinlagen, einvernehmlichen und erzwungenen Sex auf Notdurftverrichtungsmatratzen, Scheinerschießungen und politische Morde, dazu Stöhnen, Schreien, Kreischen, wahnhaftes Gackern, lautstark hinein in die Zwischen- und Nachspiele zu Händels Arien und Duetten, die damit zum Hintergrund ohne Eigenwert degradiert werden. Eine Geschichte wird nicht mehr erzählt. Fast alle Handlungen sind ohne Ziel, nur dass Sesto den Mörder seines Vaters Pompeo und Vergewaltiger seiner Mutter Cornelia, nämlich den perversen Tolomeo abknallt, ist gut nachzuvollziehen. Waren Tcherniakovs Innenräume, aus denen er seit Jahren schon das Geschehen seiner Inszenierungen nicht entließ, früher Druckkammern neuer Sinngebung, sind sie hier nur noch Manier und Marotte.

Diese routinierte Ausweglosigkeit

Im Interview mit seiner Dramaturgin Maria Werestchagina sagt Tcherniakov, er glaube nicht an das lieto fine, das gute Ende bei Händel. Das klingt wie von Künstlicher Intelligenz aufgrund von Postulatshäufigkeiten in Regisseursinterviews der letzten vierzig Jahre automatisch verfasst. Diese routinierte Ausweglosigkeit spottet dem wirklichen Leid in der Welt Hohn. Die Kinder in Gaza, die Arme oder Beine verloren haben, aber zur Schule gehen wollen; die Familien israelischer Geiseln, die alles für die Rückkehr ihrer Angehörigen in Bewegung setzen; Wolodymyr Selenskyj, der sich von Trump im Oval Office demütigen lässt und trotzdem nicht aufgibt – sie alle können sich diese wohlstandsgepolsterte Wehleidigkeit nicht leisten.

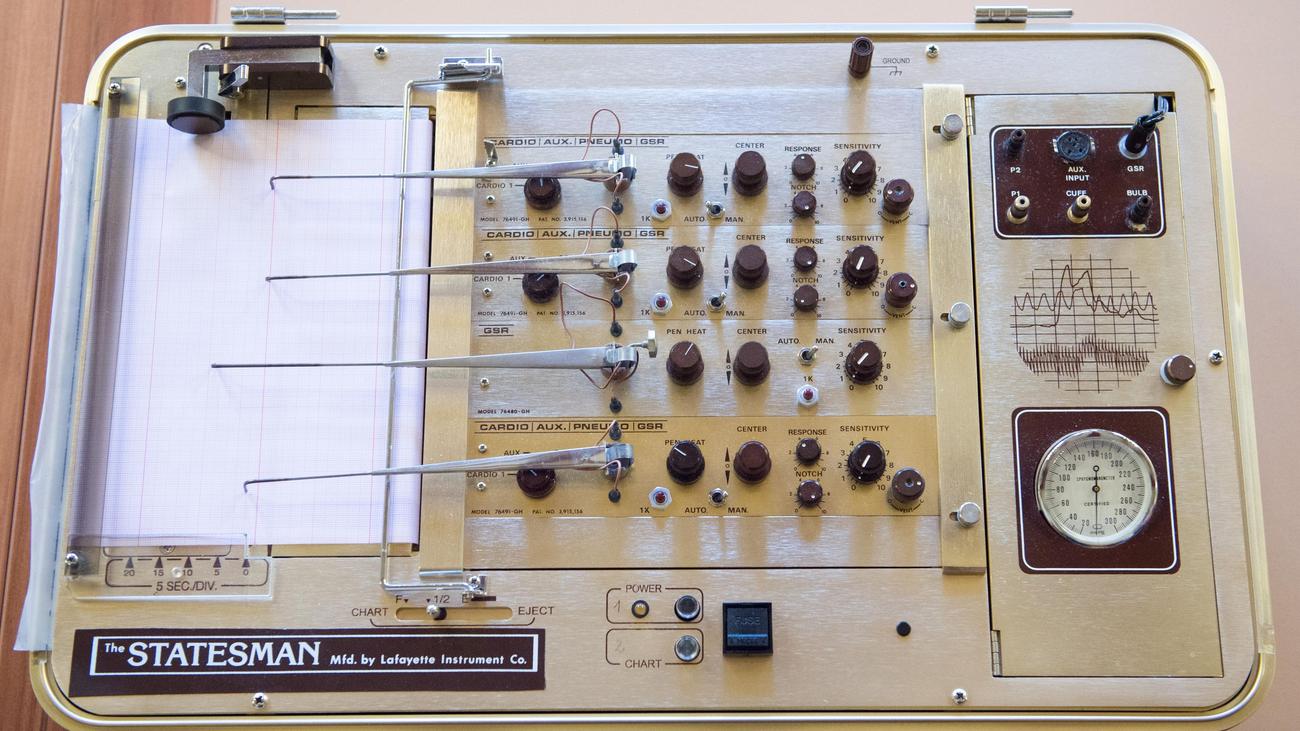

Sesto (Federico Fiorio) starrt auf Cleopatra (Olga Kulchynska)SF/Monika Rittershaus

Sesto (Federico Fiorio) starrt auf Cleopatra (Olga Kulchynska)SF/Monika RittershausSesto singt bei Händel – und Federico Fiorio macht das in Salzburg mit einem engelhaft-kindlichen Countertenor, wie ihn der ganz junge Philippe Jaroussky einmal besessen hat – davon, dass die Hoffnung ihm das Herz umschmeichle. Von Hoffnung weiß Tcherniakov nichts. Hoffnung sei, so formulierte es Philipp Blom Ende des letzten Jahres, die Überzeugung, dass das, was man tue, Sinn habe, unabhängig von der Aussicht auf Erfolg. In dieser Inszenierung ist alle Hoffnung verloren – für die Zukunft der Welt wie der Kunst.

Die Dirigentin Emmanuelle Haïm weckt mit Le Concert d’Astrée jedoch Empathie für die Figuren Händels. Der Orchesterklang schwillt in der großen Trauerarie „Se pietà di me non senti“ atmend an und ab, dass man trotz des flüssigen Tempos Anteil nimmt an Cleopatra, die ihr Schicksal als erbarmungslos empfindet. Lars Ulrik Mortensen mag als Händel-Dirigent die größere rhetorische Prägnanz und George Petrou die höhre Affekttemperatur erreichen, aber Haïm sorgt in eleganter Weise für Schärfe, Präzision und Eindringlichkeit.

Mit Christophe Dumaux als Giulio Cesare steht ein Countertenor auf der Bühne, der über alle Kunstgriffe des Kastratengesangs verfügt. Seine angriffslustige Brillanz in den Koloraturen ist von einer Kraft gestützt, die man in diesem Stimmfach selten findet. Doch dann beweist er in der späten Arie „Aure, deh, per pietà“ mit einem himmlischen An- und Abschwellenlassen des Eingangstons, dass er auch empfindsam zu rühren versteht.

Olga Kulchynska hat als Cleopatra einen nicht nur fabelhaft kehlfertigen Sopran, um Händels vokalen Zierrat funkeln zu lassen – sie legt auch die Halbschatten des Zweifels wie des Kalküls auf ihre Stimme, wodurch die Komplexität einer Frau hörbar wird, die sich zum Wohl und Frieden ihres Landes auf ein erotisches Strategiespiel einlässt. Das Duett „Son nata a lagrimar“ zwischen den zwei androgynen Stimmen von Lucile Richardot als Cornelia und Federico Fiorio als Sesto ist ein musikalischer Höhepunkt an Innigkeit und Verwirrung. Yuriy Mynenko gibt mit kühnen Abstürzen aus dem Countertenor- ins Baritonregister dem Tolomeo sadistisch-irre Züge. Dieses Auseinanderklaffen von musikalischer Exzellenz und szenischer Sinnlosigkeit ist, bei aller Toleranz für Freiräume des Scheiterns in der Kunst, schwer hinnehmbar.

vor 4 Stunden

1

vor 4 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·