Der Sankt Petersburger Künstler Pjotr Djakow ist einer der interessantesten der zeitgenössischen Szene: In seinem Werk verarbeitet der die Auswirkungen der russischen Großinvasion in die Ukraine. Nun hat die Galerie pop/off/art in Moskau ihm eine erste Soloschau ausgerichtet. Der 42 Jahre alte Djakow, der in der sibirischen Industrieregion Kemerowo aufwuchs, arbeitet vor allem plastisch und hat mit Abgüssen der eigenen Finger und Hände, aus denen er Büsten, Figuren oder Früchte und Accessoires formt, eine vom Barock inspirierte Bildsprache entwickelt, die zugleich expressiv, hyperbolisch und enigmatisch ist.

Infolge der militärischen Aggression zerfiel die von ihm mitgegründete Künstlergruppe Sever-7, auch weil einige Mitglieder das Land verließen. Djakow aber ist überzeugt, dass er im Ausland nicht verstanden würde, und will bleiben. Die von ihm neu gegründete Gruppe nennt sich „Blüten der Pimpernuss“ (Zwety dschondscholi).

Sein „Retreat“ ist kein Ort für Wellness

Sein Galerieprojekt „Retreat“, das aus Videoarbeiten, Reliefmalerei, Skulpturen und Objekten besteht, sei aus seiner fluchtartigen Expedition zu einer ehemaligen Lehmgrube im alten Ingermanland in der Region um Sankt Petersburg hervorgegangen, erklärt Djakow am Telefon. Angesichts von Gräuelnachrichten, Zensur und dem Verlust früherer Verbindungen nach Europa habe er sich des ihm verbliebenen Naturraums vergewissern und eine Art Heilung darin finden wollen, sagt er. Für ihn als Sibirer sei ein prekäres Leben im Grunde normal, der Gang zum Psychotherapeuten hingegen komme für ihn nicht infrage.

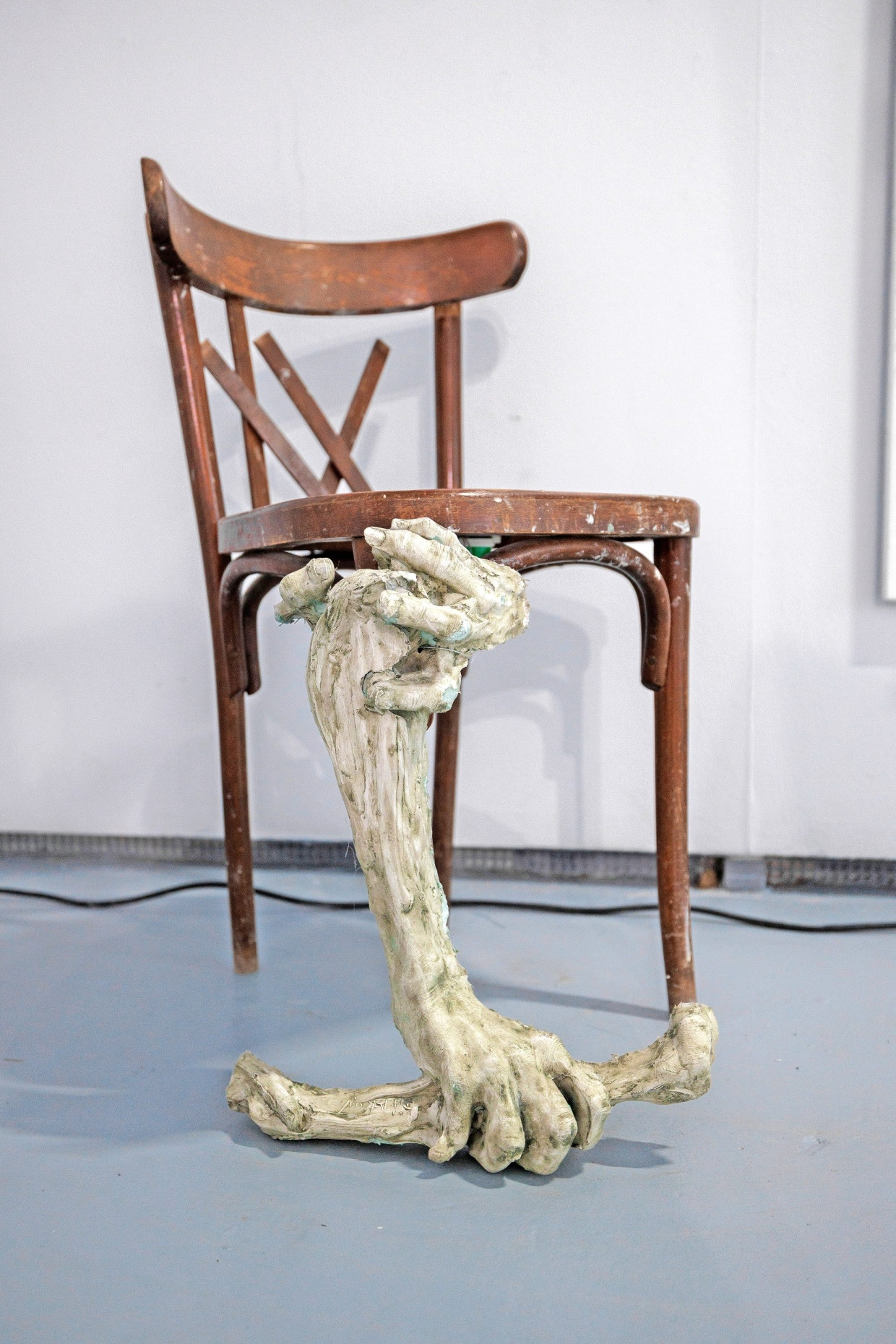

Der Lehm aus jener Grube, die eine Zweikanal-Videoaufnahme mitsamt der umliegenden Waldlandschaft einblendet, hat eine charakteristische moosgrüne Farbe, weshalb er im Ersten Weltkrieg für Tarnanstriche genutzt werden sollte. Djakow verwendet ihn als Malpaste, mit der er auf schneeweißen Leinwänden schlammpflanzenartige Liniendickichte wuchern lässt, in denen sich manchmal ein Gesicht, Sitzmöbel oder Teile eines Hauses abzeichnen. Er fügt den Schlamm auch seinem Kunststeingemisch hinzu und formt daraus dreidimensionales Geäst, das, zugleich an Unterarmknochen erinnernd, aus den Bildern hervorwächst, sich skulptural verselbständigt und, menschliche Hand- und Fingerformen austreibend, die Gestalt kreis-, wellen- oder kreuzartiger Hieroglyphen annimmt.

Auf Knochen gestützt: Installation von Pjotr Djakow in der Galerie pop/off/artpop/off/art / Denis Lapshin

Auf Knochen gestützt: Installation von Pjotr Djakow in der Galerie pop/off/artpop/off/art / Denis LapshinMetallklammern oder Zaunteile, die die grünlichen Schlingarme stützen oder abwürgen, vergegenwärtigen Grenzziehungsversuche. Angesichts der Sprechverbote und der Spracherschöpfung in seinem Land sucht Djakow mit dem Material seiner körperlichen Gestaltungskraft nach neuen Codes und lässt sich vom alten Lebensraum der de facto ausgestorbenen Sprache der Ingermanfinnen inspirieren. Beschallt wird das Ganze von hämmernden Absätzen modischer Peeptoe-Pumps, die mit einem elektronischen Mechanismus an einem Brettergestell fixiert sind. Es klingt ein wenig, als hörte man im Wald Spechten beim Klopfen zu. Die Frequenz und Lautstärke der Schläge sind freilich so intensiv, dass Besucher auch an Maschinengewehrfeuer denken können. Die Galerie schaltete daher die Absätze nur einmal zur vollen Stunde ein.

Ausstellungsansicht: Pjotr Djakows Werke in der Galerie pop/off/artpop/off/art

Ausstellungsansicht: Pjotr Djakows Werke in der Galerie pop/off/artpop/off/artDie eleganten Sommerpumps sind für Djakow auch eine Chiffre für Russlands zu Ende gegangene europäische Epoche. Aus Acryl, Kunststein und Textil eine schmerzlich grimassierende Porträtbüste mit geschlossenen Augen und ausgestreckter Zunge im Stil der Charakterköpfe von Franz Xaver Messerschmidt gestaltet. Als Nase verpasste er ihr einen Pfennigabsatz, als Zunge sowie als zwei emporstehende Häschenohren dienen Teile der Damenschuhsohle. Der Titel „Ratte“ (Krysa), der in der russischen Gefängnissprache einen Verräter bezeichnet, deutet an, dass gemäß der herrschenden Ideologie russische Euro-Nostalgiker an ihren ästhetischen Marotten erkennbar sind und als Karikaturen verächtlich gemacht werden sollen.

Kritiker ordnen Djakow der Strömung einer „dunklen Ökologie“ zu, weil für ihn das Material Vorrang hat vor seinem Werk, das er als hinfällig betrachtet. Den Galerieraum richtete er chthonisch-primitiv her, legte Lehmsäcke in die Ecken, präsentierte Objekte auf Lattengerüsten und „dekorierte“ die Wände mit leeren Lehmsäcken, deren Blasenoberfläche an Keilschrifttafeln erinnerte. Als Kontrapunkt platzierte er zwei ausgestopfte Kleinraubtiere auf Skateboards, die vergegenwärtigen, dass im urbanen Raum die Wildnis immer schon präsent ist. Der eine Karnevalsmaske tragende Zwergfuchs wurde schon verkauft, ebenso der Charakterkopf sowie ein Lehmgemälde, aus dem Handknochengeäst hervorwächst, und das den Titel „Spechtjagd“ (Ochota na djatla) trägt. Weitere großformatige skulpturale Lehmgemälde sowie Bronzebüsten von Djakow sind bei pop/off/art für etwa 14.000 Euro zu haben, eine aus Fingerabgüssen geformte Bronzehandtasche sogar für nur 9500 Euro.

vor 2 Tage

2

vor 2 Tage

2

English (US) ·

English (US) ·