Am heutigen Sonntag werden die Bürger von Krefeld ihren Stadtrat und ihren Oberbürgermeister wählen. Der Sozialdemokrat Frank Meyer, der seit zehn Jahren der Stadtverwaltung vorsteht, stellt sich zum zweiten Mal zur Wiederwahl. Wer auch immer die nächste Stadtregierung bilden wird, könnte bei der Aufstellung des nächsten Haushaltsplans unter katastrophal eingeschränkten Bedingungen agieren müssen. Bei einem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten in der Hauptstadt Washington ist seit 2020 eine Klage gegen die Stadt anhängig. Die Erben des Malers Piet Mondrian verlangen die Herausgabe von vier Gemälden aus der Sammlung des Kaiser-Wilhelm-Museums sowie Schadenersatz für vier weitere Gemälde Mondrians, die Paul Wember, Museumsdirektor von 1947 bis 1975, in den Fünfzigerjahren unter der Hand veräußerte. Den Wert der acht Gemälde setzen die Kläger unter Verweis auf Auktionserlöse für Mondrian mit je 50 Millionen Dollar an. Im April teilte die Richterin den Parteien mit, dass ihre Entscheidung über Abweisung oder Zulassung der Klage unmittelbar bevorsteht.

Die Richterin hatte ein Urteil des Obersten Gerichtshofs abgewartet, der sich in einem Verfahren mit der Republik Ungarn als Beklagter noch einmal zu der in vielen Restitutionssachen grundlegenden Frage der Staatenimmunität geäußert hat: Unter welchen Bedingungen kann ein ausländischer Staat oder eine seiner Gliedkörperschaften vor amerikanischen Gerichten verklagt werden? Mit dieser Frage musste sich im Krefelder Fall auch schon die deutsche Justiz befassen. Die Stadt musste durch einen Beschluss des Oberlandesgerichts Düsseldorf dazu gezwungen werden, sich die Klage aus Washington überhaupt zustellen zu lassen.

Die Spur kam von Sophie Lissitzky-Küppers

Im laufenden Wahlkampf war das über der Stadt schwebende Risiko einer Minderung des städtischen Vermögens um mehrere Hundert Millionen Euro kein Thema. Wie Anfragen der F.A.Z. ergaben, unterstützen alle Fraktionen im Stadtrat die Haltung der Verwaltung, die Verhandlungen mit den Erben kategorisch ablehnt. Die Linke, die nicht in Fraktionsstärke im Rat sitzt, sondern nur eine Gruppe stellt, lud zu einer Informationsveranstaltung mit den Berliner Provenienzforschern Gunnar Schnabel und Monika Tatzkow, die im Zuge ihrer Forschungen über die Kunsthändlerin Sophie Lissitzky-Küppers auf Hinweise zur ungeklärten Provenienz des Krefelder Mondrian-Bestandes gestoßen waren und der Stadt 2017 aus eigenem Antrieb ein Gutachten vorlegten, verbunden mit dem Ratschlag, auf die Mondrian-Erben als mutmaßliche Eigentümer zuzugehen. Auch die Ratsgruppe der Freien Wähler nahm gegenüber der F.A.Z. eine differenzierte Einschätzung des Sachstands vor.

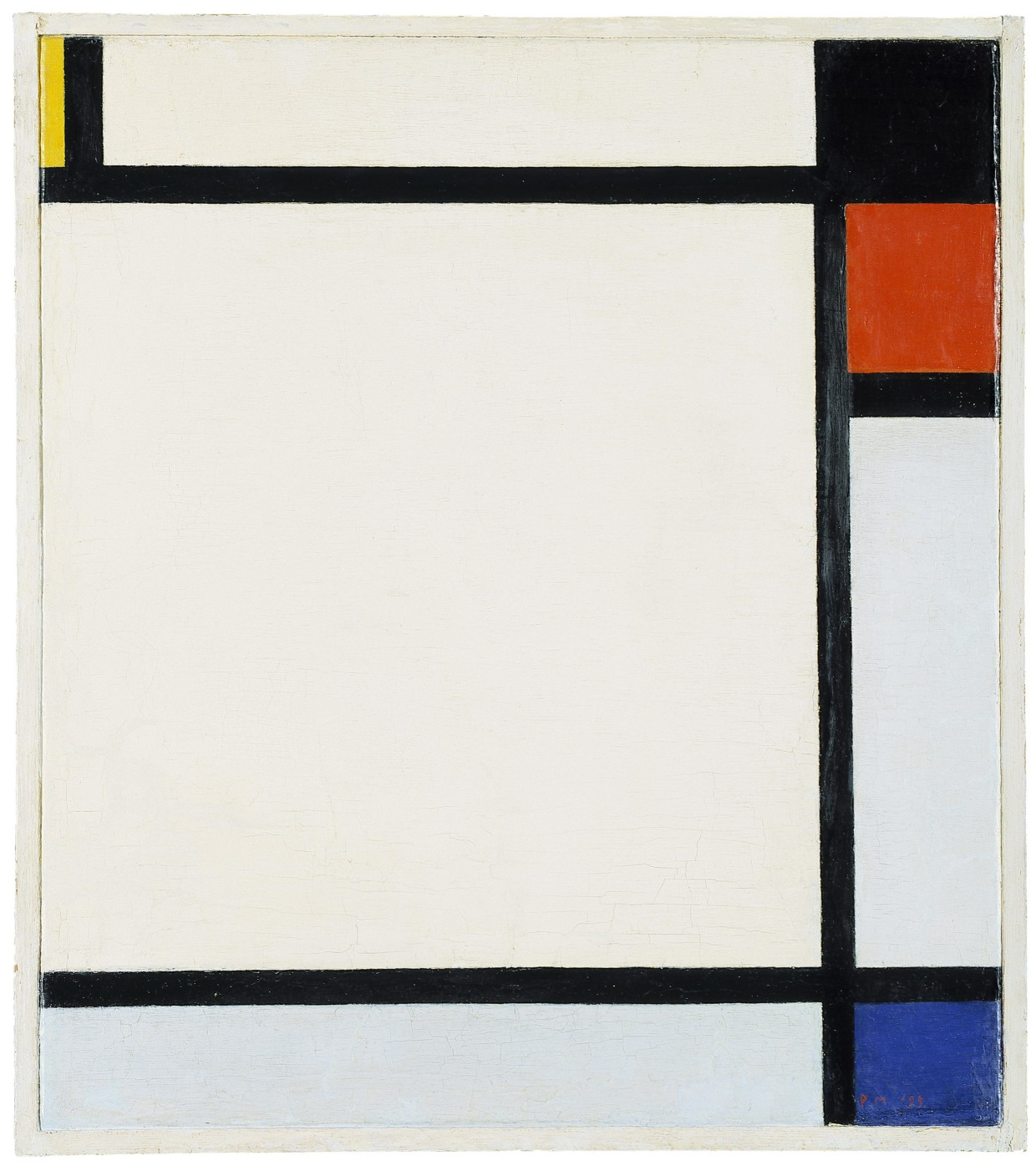

Tableau No. VII, 1925, 48,5 x 43,5 cmArtothek

Tableau No. VII, 1925, 48,5 x 43,5 cmArtothekDie CDU teilt mit: „Die Bilder befinden sich aus Sicht der CDU-Fraktion rechtmäßig im Besitz der Stadt Krefeld. Es liegt dazu ein wissenschaftliches Gutachten aus dem Jahr 2019 vor.“ Dieses Gutachten wurde im Auftrag der Stadt von zwei Kunsthistorikerinnen erstellt. Sie konnten für die seit 1954 im Inventar der Museen geführten vier Gemälde keine Belege eines städtischen Erwerbs erbringen, fanden weder einen Kauf- oder Schenkungsvertrag noch irgendeinen Hinweis auf einen Eigentumsübergang. Wahrscheinlich kamen die ursprünglich acht Bilder 1929 nach Krefeld, als der damalige Museumsdirektor Max Creutz eine Ausstellung zur abstrakten Malerei plante, die dann nicht zustande kam. Die Erben nehmen an, dass es entweder einen Leihvertrag gab oder die Bilder ohne förmliche Abmachung in Krefeld in Verwahrung blieben, nicht notwendig im Museum, in dem ihre physische Präsenz erst für die Nachkriegszeit nachgewiesen ist. In beiden Szenarien wäre kein Eigentümerwechsel eingetreten.

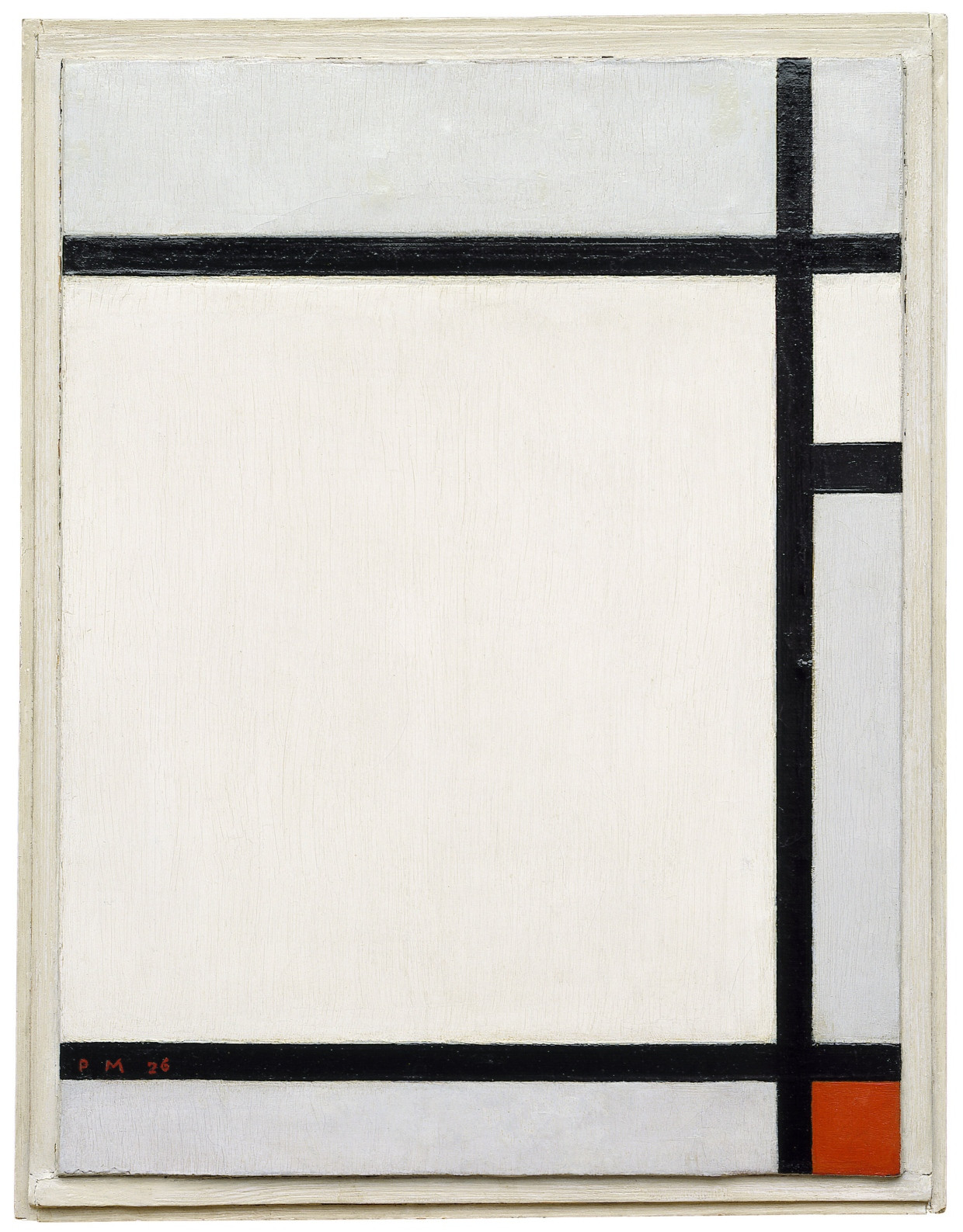

Tableau No. X, 1925, 49 x 42.5 cmArtothek

Tableau No. X, 1925, 49 x 42.5 cmArtothekWie sehr die von Wember und seinen Nachfolgern verbreiteten Legenden nachwirken, zeigte bei der Veranstaltung der Linken die Frage einer Bürgerin: Stimme es denn nicht, dass Creutz die acht Bilder von Mondrian auf private Rechnung gekauft und dann seinem Museum geschenkt habe? Antwort: Ein Verkauf eines so großen Konvoluts wäre für Mondrian ganz ungewöhnlich, und für die Existenz einer privaten Kunstsammlung des 1932 verstorbenen Direktors Creutz in diesen Dimensionen fehlt jeder Anhaltspunkt. Die Geschichte wurde offenkundig erfunden, um die Provenienzlücke zu füllen, die in den städtischen Büchern seit 1954 klafft – buchstäblich, weil Wember die entsprechende Rubrik im Inventar leer ließ. Nach seinen späteren Angaben hatte er die acht Gemälde 1950 „unter merkwürdigen Umständen“ aufgefunden. Eine eigene Merkwürdigkeit ist, dass er den Fundort nie genannt hat.

Geradezu verlegen drücken sich die städtischen Expertinnen in ihrem Gutachten aus: „Es ist bislang nicht auszuschließen, dass Max Creutz auch privat Kunstwerke erworben hat oder diese von den Künstlern geschenkt bekam. Bislang gibt es allerdings kaum Belege für die Existenz einer privaten Kunstsammlung von Max Creutz.“ Das schrieben die Kunsthistorikerinnen 2019, und daran hat sich nichts gedenken – bislang! Es ist pures Wunschdenken, wenn die Grünen-Fraktion behauptet, dass die Mondrian Bilder „aller Wahrscheinlichkeit nach vom damaligen Direktor des KWM, Max Creutz, persönlich erworben wurden“.

Das Eigentum gibt die Stadt stillschweigend preis

Aus den Antworten der Ratsfraktionen an die F.A.Z. geht hervor, dass die Krefelder Kulturpolitiker mit dem Unterschied zwischen Eigentum und Besitz vertraut sind. Als rechtmäßigen Eigentümer der vier Mondrians beschreibt niemand die Stadt. Für den Versuch, den Rechtsanspruch der Stadt zu stärken, erbrachte das städtische Provenienzgutachten einen negativen Ertrag. Der von der Stadt damals mit der Präsentation des Gutachtens beauftragte Rechtsanwalt Peter Raue musste einräumen, dass sich „der Nachweis einer Eigentümerstellung der Stadt Krefeld“ mit den Informationen des Gutachtens „nicht zwingend führen“ lasse. Es ist in Raues Worten unklar, ob das städtische Museum „Eigentum erworben hat“.

Tableau No. XI, 1925, 38.5 x 34.5 cmArtothek

Tableau No. XI, 1925, 38.5 x 34.5 cmArtothekTrotzdem sollen die Bilder rechtmäßig im Besitz der Stadt Krefeld sein: Das können die Verwaltung und die ganz große Ratskoalition nur aus dem einzigen Grund behaupten, dass Herausgabeansprüche nach deutschem Zivilrecht nach dreißig Jahren verjährt sind. Das amerikanische Recht kennt die merkwürdige Figur des BGB nicht, dass der Eigentümer Eigentümer bleibt, aber die Rückgabe seines Eigentums nicht mehr verlangen kann. Im langjährigen Streit um faire Regelungen für die Opfer des nationalsozialistischen Kunstraubs hat sich der Standpunkt durchgesetzt, dass öffentliche Museen sich nicht mehr auf sogenannten gutgläubigen Erwerb und bloßen Zeitablauf berufen sollen. Im amerikanischen Verfahren um den Welfenschatz hat sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz verpflichtet, in einem deutschen Prozess die Einrede der Verjährung nicht zu erheben. Den Ausschluss der Einrede sieht jetzt auch das Verwaltungsabkommen zwischen Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden über die neue Schiedsgerichtsbarkeit vor. Die Stadt Krefeld ist aus der Zeit gefallen.

Komposition IV, 1926, 40 x 30 cmArtothek

Komposition IV, 1926, 40 x 30 cmArtothekSie meint, dass die Washingtoner Prinzipien nicht anwendbar seien, weil in einer Formulierung der SPD-Fraktion „der hier vorliegende Fall im Wesentlichen deutlich vor dem Jahr 1933“ spiele. Das Wesentliche ist aber, dass Piet Mondrian die Verfügung über sein von ihm mutmaßlich irgendjemandem in Krefeld zu treuen Händen übergebenes Eigentum entzogen wurde, und das geschah aller Wahrscheinlichkeit nach 1933, als der Künstler in Deutschland als entartet behandelt wurde. Auch jenseits von NS-Beutegut sollte heute ohnehin gelten, dass ein Museum nichts behält, was es nicht rechtmäßig erworben hat.

Vorsichtiger als SPD, CDU, FDP, Grüne und AfD bewerten die Freien Wähler die Tatsachen: „Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich in diesem Fall nicht zwingend um Provenienzen aus der NS-Zeit handeln muss.“ Der „Auffassung des Rechtsbeistandes der Stadt Krefeld bezüglich des Erwerbs durch ,Gewohnheitsrecht‘“ möchte sich die Ratsgruppe „nicht vorbehaltlos“ anschließen. Der Vorbehalt bezieht sich auf Wember: „Wir sehen in jedem Fall im Verhalten des damaligen Kurators beim Verkauf/Tausch der vier Mondrian-Bilder ein komplett pflichtwidriges Verhalten, insbesondere durch den fehlenden Herkunftsnachweis und die höchst ,eigenwillige‘ Buchführung. Die vornehmste Pflicht jedes verantwortungsvollen Kurators ist der lückenlose Herkunftsnachweis. Allein zum Schutz vor Fälschungen oder evtl. Ankauf aus zweifelhaften Quellen.“

Oft wird beklagt, dass private Besitzer von Raubkunst schlecht zur Fairness verpflichtet werden können. Im Krefelder Fall tut sich eine verkehrte Welt auf. Monika Tatzkow und Gunnar Schnabel haben die Besitzer von zwei der vier von Wember ohne Wissen der Stadt verkauften Bilder ermittelt. Verhandlungen sind in Gang, und ein Besitzer hat den Anspruch der Erben bereits akzeptiert, weil die Stadt zum Zeitpunkt des Verkaufs kein Eigentum an den Bildern hatte. Krefeld hingegen weigert sich, so redlich über ihren Besitz Rechenschaft zu legen, wie man es von einer berühmten Kaufmannsstadt erwartet.

vor 2 Tage

4

vor 2 Tage

4

English (US) ·

English (US) ·