Am 20. Mai 1875 wurde in Paris die sogenannte Meterkonvention ratifiziert. Die Unterzeichner verpflichteten sich mit diesem Abkommen in Wissenschaft und Forschung sowie im wirtschaftlichen Handel die Maße Meter und Kilo zu unterstützen. Zu dem Zweck wurde mit dem Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) eine internationale, zwischenstaatliche Organisation geschaffen, die bis heute die Maße und Einheiten definiert und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zwischen den Mitgliedern austauscht.

Zum Ur-Meter sowie dem Kilo kamen mit der Zeit weitere Maßeinheiten wie die Sekunde hinzu. Seit 1960 wird von dort aus das Internationale Einheitensystem beziehungsweise SI (für Système international d’unités) überwacht und weiterentwickelt und global koordiniert: Die sieben SI-Basiseinheiten sind Zeit (Sekunde), Länge (Meter), Masse (Kilogramm), Elektrische Stromstärke (Ampere), Thermodynamische Temperatur (Kelvin), Stoffmenge (Mol) sowie Lichtstärke (Candela).

In dieser Rubrik stellen wir immer dienstags verblüffende, beeindruckende, informative und witzige Zahlen aus den Bereichen IT, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik und natürlich der Mathematik vor.

Gründungsmitglieder waren 17 Staaten: Argentinien, Österreich-Ungarn, Belgien, Brasilien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Peru, Portugal, Russland, Spanien, Norwegen, Schweiz, Osmanisches Reich, die Vereinigte Staaten von Amerika sowie Venezuela. Heute sind mit 64 Unterzeichnern, sowie 37 assoziierten Staaten (mit weniger Finanzierungsaufkommen und ohne Stimmrecht) alle Industrienationen und relevanten Schwellenländer vertreten – Über 90 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung hat sich dem Abkommen angeschlossen und einheitliche Messbedingungen in Wissenschaft und Handel geschaffen.

Kleinstaaterei auch im Messwesen

Zuvor war es unübersichtlich. Grade im 19. Jahrhundert zeigte sich in den deutschen Kleinstaaten die Handelshemmnisse in den unzähligen Längenmaßen: Etwa hatte Baden am Anfang des 19. Jahrhunderts 112 Ellen-Maße sowie 65 unterschiedliche Gewichte für ein Pfund im Gebrauch. Die Revolution sorgte in Frankreich für ein einheitliches System als Keimzelle für die Standardisierung in den deutschen Staaten gilt unter anderem die französische Besetzung, die in den von ihr besetzten Gebieten das metrische System einführten. Selbst nachdem die französischen Besatzer wieder die Regionen verließen, wurde das metrische System teilweise beibehalten.

Die preußische Reform von 1816 brachte zwar noch nicht das metrische System, aber die Grundlagen der Eichämter, die in den Regierungsbezirken Einzug hielten und mit Eich-Maßen und -Gewichten die Korrektheit der Einheiten überwachten. Eine Kommission der Sachverständigen überwachten wiederum die Ämter.

Langsam setzte sich in Europa auch das metrische System durch: Am 17. August 1868 führte der Norddeutsche Bund durch ein Gesetz von König Wilhelm II. das metrische System ein. Es brauchte nur noch einen weiteren Schritt zu einer gemeinsamen internationalen Basis. Entscheidend war dabei ein Wissenschaftler aus Berlin: Der Astronom und Wissenschaftspublizist Wilhelm Julius Foerster wurde 1869 Mitglied des internationalen Maß- und Gewichtskomitees. Er übernahm eine Schlüsselposition in den Verhandlungen um die Meterkonvention.

Harte Verhandlungen über das richtige Maß

Zur Eröffnung der diplomatischen Konferenz über das Meter in Paris am 1. März 1875 erschienen 20 Staaten. Foerster gab zusammen mit Wissenschaftskollegen Adolphe Hirsch Vertreter des Deutschen Reichs einen eigens gestalteten Vorschlag ab, von dem es nach über zwei Monaten harter Verhandlungen ein großer Teil in die Meter-Konvention schaffte. Sie galten mit ihrem Verhandlungsgeschick als Antreiber der Initiative des internationalen Abkommens über einheitliche Messstandards. Wilhelm Foerster, der viele weitere wissenschaftliche Initiativen voranbrachte, wurde von 1891 bis 1920 Präsident des IBMG.

Wilhelm Julius Foerster (* 16. Dezember 1832 in Grünberg in Schlesien; † 18. Januar 1921 in Bornim), hier um 1905 aufgenommen. Er galt als Architekt der Meterkonvention.

Deutschland hat sogar drei Urmeter. Am 4. Oktober 1879 wurde Version 3 des Urmeters gefertigt. Daraus wurden im Auftrag der französischen Regierung 30 Kopien erstellt, die ebenfalls aus einer Platin-Iridium-Legierung bestanden. Sie wurden unter den Mitgliedsländern verlost, von denen zwei ihren Weg nach Deutschland fanden: Nummer 18 ging ins Preußische Reich nach Berlin, Nummer 7 fand den Weg nach Bayern – die Kopie wurde in München aufbewahrt.

Während des Dritten Reichs wurde das Messwesen zentralisiert. Nummer 7 ging ebenfalls nach Berlin. In den Kriegswirren wurden beide Kopien ins thüringische Weida verbracht. Nach dem Krieg gingen beide Urmeter 1947 in das von der sowjetischen Besatzungszone neu gegründete Deutsche Amt für Maß und Gewicht (DAMG) in Ost-Berlin, vergleichbar mit dem Deutschen Institut für Normung.

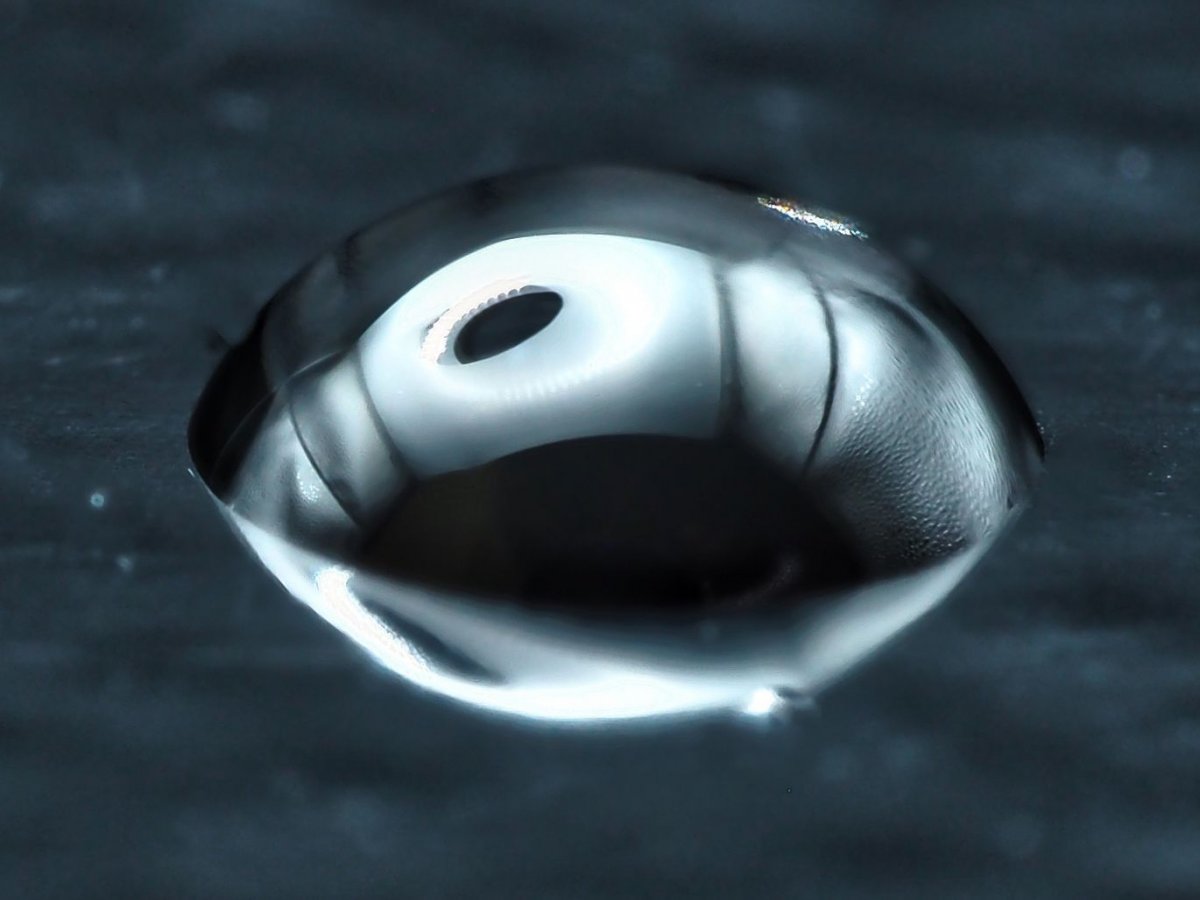

Computer-Darstellung der Urmeter. Solche gefertigten Werkstücke waren von 1875 bis 1960 das Metermaß. Die Länge des Urmeters galt zuerst als als zehn-millionster Teil des Viertels desjenigen Erdumfangs, der Paris und den Nordpol berührt. Später wurde es präzisiert.

(Bild: Gemeinfrei)

Beide Ur-Meter waren nun im Besitz der DDR und die machten keine Anstalten, dem westdeutschen Klassenfeind eins der Urmeter zu überlassen. Stattdessen behalf sich die Bundesrepublik, indem sie Belgien eins abkaufte. Dort ging Nummer 12 nach Flandern und Nummer 23 nach Wallonien. Letztere kaufte der westdeutsche Staat 1953 ab. Die physischen Urmeter waren bis 1960 verbindlich, bis man zu Einsicht gelangte, dass unter der immer präziseren Messtechnik ein physischer Urmeter nicht mehr seiner Rolle gerecht werden kann.

Neufestlegung der Meterdefinition ohne Werkstück

Somit wurde 1960 die Definition des Meters in der 11. Generalkonferenz für Maß und Gewicht (CGPM) neu festgelegt: Ein Meter war fortan das 1 650 763,73-Fache der Wellenlänge des Lichts, welches von einem Krypton-86-Atom ausgesandt wird. Damit erreichte die Definition eine zehnmal höhere Genauigkeit als die Ermittlung mittels physischem Urmeter. Dank technischer Fortschritte in der Lasertechnologie hielt diese Definition nur bis 1983. In der 17. Generalkonferenz für Maß und Gewicht wurde die Definition neu an die Lichtgeschwindigkeit gekoppelt. Ein Meter ist seitdem die Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurücklegt.

Zum 150. Jubiläum der Meter-Konvention feiert das BIPM mit mehreren Veranstaltungen.

Nach der Wende gingen Nummer 18 und 23 in die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) nach Braunschweig. Nummer 7 ging 2000 als Dauerleihgabe nach München zurück. Für viel Aufregung sorgte 2012 ein vermeintlich gestohlener Ur-Meter aus einer Ausstellung in Weida: In der Nacht auf den 12. Mai 2012 drangen Diebe in die Osterburg ein und entwendeten gezielt einen ausgestellten Urmeter. Wenig später konnte Entwarnung gegeben werden: Das, was die Diebe sich aneigneten, war keine Original-Kopie, die über 100.000 Euro wert gewesen wäre, sondern nur eine Nachbildung der Kopie aus Stahl (PDF, ab S.109).

Die wertvollen Originale verblieben weiter im Tresor der PTB. Somit hatten nun die Diebe immerhin ihren eigenen Urmeter. Ein Zollstock hätte es aber wohl auch getan.

(mawi)

English (US) ·

English (US) ·