Dass Shel Silverstein seine Lieder vielleicht besser nicht selbst singen sollte, wurde 1970 einmal bei einem Auftritt in der Fernsehshow von Johnny Cash deutlich. Zusammen interpretierten die beiden „A Boy Named Sue“: Cash in seinem charakteristischen Bariton, Silverstein dagegen verrückt kreischend – auch wenn das für die theatralische Performance vielleicht genau so beabsichtigt war. Wie dem auch sei, ist Silverstein, dieser 1930 in Chicago geborene Tausendsassa, der 1999 in Florida starb, wohl vor allem als Songschreiber zu würdigen, auch wenn er bei weitem nicht nur dazu Talent hatte und Geschichten auch graphisch zu erzählen und verdichten wusste.

Der Mann hatte schon eine sehr ungewöhnliche Karriere hinter sich, als er jenes Lied schrieb, das Cash später pries als das cleverste, das er je gehört habe. Silverstein machte sich zuerst einen Namen als Karikaturist, wurde dann in den Fünfzigerjahren der führende beim „Playboy“ – um schließlich noch mehr Erfolg zu haben als Autor und Zeichner von sonderbaren Kinderbüchern, darunter „Where the Sidewalk Ends“ und die umstrittene Satire „The Giving Tree“. Aber er wusste offenbar kaum wohin mit seiner Phantasie und begann dann auch noch Lieder zu verfassen – bei weitem nicht nur für Johnny Cash.

Nie im Sportwagen durch Paris

Aus Silversteins Feder stammen die Songs, die Dr. Hook (anfangs noch mit dem Zusatz „and the Medicine Show“) berühmt machen und tragen sollten, darunter das gewitzte „On the Cover of the Rollin’ Stone“ und das traurige „Sylvia’s Mother“, das wohl auf eigenen Erfahrungen Silversteins beruhte. Zusammen mit Dr. Hook hatte Silverstein auch einen Gastauftritt in der Tragikomödie „Wer ist Harry Kellerman?“ mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle.

Und er komponierte noch viele weitere Songs, die besonders von Countrymusikern dankbar und immer wieder neu interpretiert wurden – darunter etwa „The Ballad of Lucy Jordan“ (zunächst noch „Jordon“ geschrieben). Dieses zum Beispiel von Lee Hazelwood und Marianne Faithfull aufgenommene Stück, in dem eine 37 Jahre alte Frau in einer „white suburban town“ halluziniert, im Sportwagen durch Paris zu cruisen, während sie schon im Krankenwagen liegt, landete später auch auf dem Soundtrack des Films „Thelma und Louise“. Silversteins Texte haben oft einen Zug ins Surreale, sie stellen, in der Tradition etwa der berühmten amerikanischen Kurzgeschichte „An Occurence at Owl Creek Bridge“ von Ambrose Bierce, oft traumhaftes Erleben dar, hinter dem eine düstere Realität durchschimmert.

Mord und Blaubeerkuchen

Über die Moral des abgründigen „A Boy Named Sue“ und zur Interpretation des Stückes wäre noch vieles zu sagen – hier aber soll es für einmal nicht um diesen sehr bekannt gewordenen Silverstein-Song gehen, sondern um einen weitgehend unbekannten, der dennoch wie ein Schlüsselwerk der amerikanischen Songtradition, besonders jener des Country und Folk, erscheint. Er wirft zugleich ein Licht darauf, für wen Silverstein die allermeiste Musik geschrieben hat: nämlich für den Countrysänger Bobby Bare. Für ihn komponierte er sogar komplette Konzeptalben, darunter eines mit dem vielsagenden Titel „Lullabys, Legends and Lies“.

Dessen Titelstück kommt gleich in der ersten Strophe auf den Punkt. Es ist die Selbstaussage eines Sängers, der weiß, worauf sein Erfolg gründet: nämlich auf dem raunenden Vortrag von romantischen Legenden, ja, Lügen:

Gather round fellows, I'll tell you some tales

About murder and blueberry pies

And heroes and hells and bottomless wells

And lullabys, legends and lies

Die Einleitungsfloskel „Gather Round“ erinnert an die Praxis alter Epensänger, die ihre Zuhörerschaft vielleicht ums Feuer versammelten, und hat Anschluss in der Folkmusik gefunden: Sofort fällt einem etwa auch Bob Dylan dabei ein. Auch die Tradition des Bänkelsangs wird bei Silverstein aufgerufen, wenn Mord und Totschlag, Helden und Höllen Erwähnung finden. Aber besonders charakteristisch ist die Brechung dieses Bildes durch - Blaubeerkuchen. All das, scheint Silverstein ironisch sagen zu wollen, passt im amerikanischen Lied unter einen Hut, so verschieden es auch sein mag.

Meerjungfrauen und Bohnen

Noch ironischer, auch in ihrer Ausstellung von Klischees, wirkt die zweite Strophe, die entwickelt, an welchen Liedthemen besonders Frauen interessiert seien:

And gather round ladies come sit at my feet

I'll sing about warm sunny skies

There's mermaids and beans and lovin' machines

In my lullabys, legends and lies.

Wieder sind es Bildbrüche, die Silversteins Text charakteristisch machen, besonders jener zwischen Meerjungfrauen, Bohnen und „Liebesmaschinen“. Etwas zugespitzt gesehen, könnten die Meerjungfrauen für die Märchentradition stehen, die Bohnen für jene der Cowboygeschichten, und die Liebesmaschinen für die pervertierte moderne Welt. Die Topoi der Countrymusik erhalten in Silversteins Verwendung oft einen Dreh ins Humoristische: Es ist also weniger „Outlaw Country“, was er erdichtet, sondern vielmehr „Funny Country“, wie man es etwa auch bei Jimmy Buffett hörte – mit vielen Berührungspunkten zum „Topical Folk Song“ und sogar zum kabarettistischen Lied, wie man es von Tom Lehrer oder Arlo Guthrie kennt.

Schöner lügen

Der sozusagen metafiktionale Dreh ist es, ähnlich wie bei Silversteins Lied „On the Cover of the Rollin’ Stone“, der „Lullabys, Legends and Lies“ besonders macht – vor allem in der Schlusswendung hin zu der Moral, dass die Zuhörer, denen gerade erzählt worden ist, wie sie nach Strich und Faden belogen werden, sich doch im Grunde gern belügen lassen.

I may make you wonder, I may make you smile

I may bring the tears to your eyes

But when I disappear Lord you'll wish I was here

With more lullabys, legends and lies.

Wenn man so will, endet das Lied mit einer Boss-Geste, denn letztlich gibt das lyrische Ich sogar damit an, es lüge einfach so schön, dass der Blick in seine Augen und ein Schluck aus der Pulle genüge, um die Lügen doch zu glauben. Das ist nichts anderes als eine Erneuerung jenes Fiktionspaktes, den der englische Schriftsteller Samuel Taylor Coleridge „willing suspension of disbelief“ nannte: die bewusste Ausblendung des Wissens, dass man gerade etwas Erfundenes hört oder liest. Die Beschwörung der einlullenden Lieder und Legenden ließe sich hier, pars pro toto, auch auf die gesamte (amerikanische) Liedtradition ausweiten – versehen mit einem Zwinkern.

So open the bottle and pass a guitar

And look in my warm lovin' eyes

I'll take you to places you ain't been before

With my lullabys, legends and lies

Das Augenzwinkernde ist es, das Silversteins Werke von vielen anderen Countrysongs abhebt – erst recht von solchen, die vielleicht auch problematische Botschaften haben. Der Interpret Bobby Bare ist interessanterweise vor allem für solche einsinnigen, unironischen Countrysongs bekannt, etwa „Detroit City“, das den Topos vom Moloch der Großstadt mustergültig aufruft.

Was macht Sheila mit Tequila?

Dem deutschen Musiklabel Bear Family Records ist zu verdanken, dass anhand eines umfangreichen Box-Sets aus 8 CDs und Begleitmaterial erkennbar wird, wie stark Bobby Bares (spätere) Karriere von Silverstein beeinflusst ist, und wie komplementär oder auch konträr sich dieses Werk zu seinem restlichen verhält. Bare, der vor kurzem neunzig geworden ist, hat insgesamt über hundert Silverstein-Songs aufgenommen, darunter auch ein Album für Kinder und Familie mit Titeln wie „Singin’ in the Kitchen“ oder „The Monkey and the Elephant“.

Während „Sylvia’s Mother“ von Bare gesungen noch etwas trauriger klingt als von Dr. Hook, wirken andere von ihm interpretierte Silverstein-Songs, nicht nur die für Kinder, belustigend oder, im Fall von „Tequila Sheila“, sogar albern. Andererseits warnen die Liner Notes von Dave Samuelson: „Newcomers to the Bare/Silverstein catalog should note several of these recordings contain language that may surprise if not shock more sensitive ears."

Die Beschreibung dieses sperrigen Schatzes des amerikanischen Liedguts ermöglicht, ja erfordert zuletzt auch noch eine Würdigung dessen, der ihn zu heben half: Es ist Richard Weize, der 1975 Bear Family Records gründete. Dies ist ist ein unabhängiges Wiederveröffentlichungslabel bei Weitem nicht nur für Countrymusik, sondern auch für alten Rock’n’Roll, (Rhythm and) Blues, Soul, sogar Schlager und Neue Deutsche Welle.

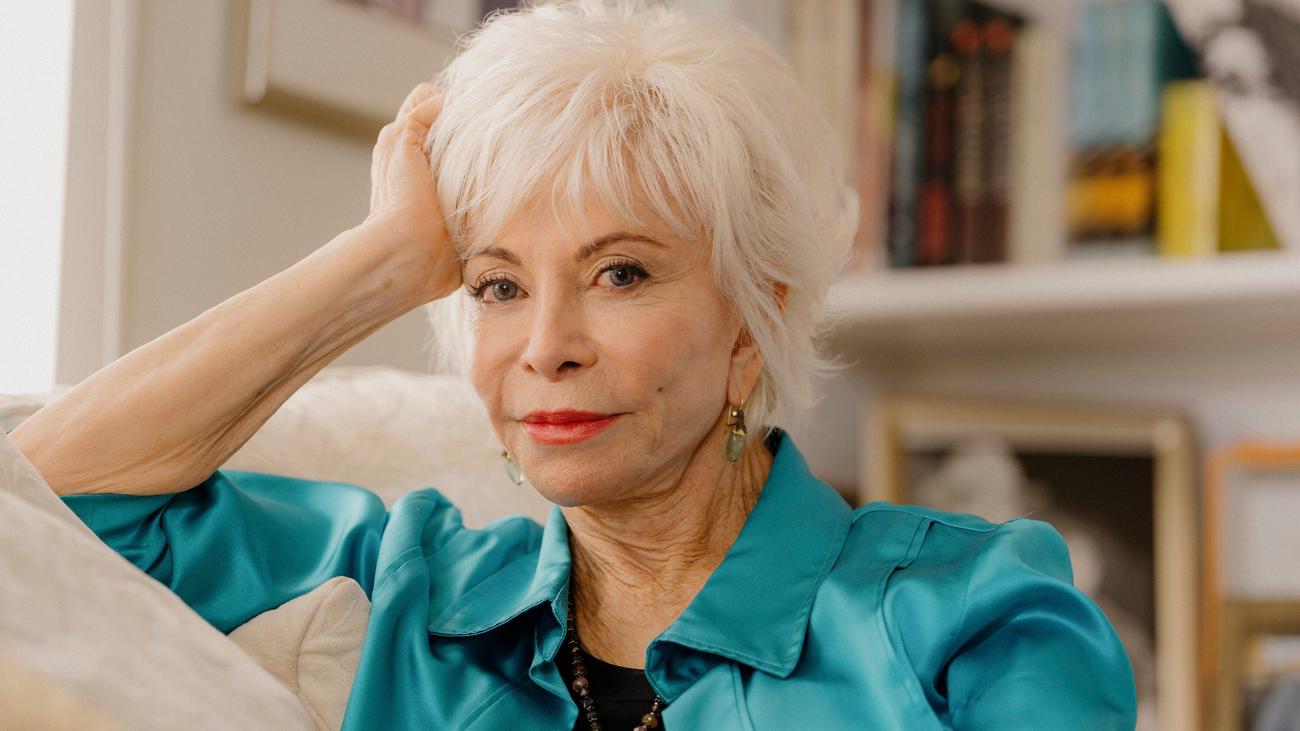

Wiederentdeckte Musik ist sein Leben: Richard WeizePicture Alliance

Wiederentdeckte Musik ist sein Leben: Richard WeizePicture AllianceDas Bare/Silverstein-Box-Set mag ebenfalls pars pro toto stehen, also für die Akribie dieses Labels, das umfangreiche Begleitmaterial und oft auch bislang unveröffentlichte Aufnahmen, die Bear Family inzwischen tausendfach zutagegefördert hat auf maßgeblichen Editionen und Kompilationen, die zur Entdeckung von Genres und musikalischen Gebieten einladen. Darunter ist Musik aus der Karibik, solche von jüdischen Sängern im nationalsozialistischen Berlin und, besonders beachtlich, eine Sammlung von 1244 Aufnahmen schwarzer Musiker in Europa vor 1927 auf 44 CDs.

Richard Weize, der am 4. August achtzig Jahre alt wird, hat vor einigen Jahren Bear Family in andere Hände gegeben, ist aber noch nicht im Ruhestand, wie man an einzelnen von ihm (mit)kuratierten Projekten sehen kann. Er selbst hat jüngst erklärt, er wolle sein Steckenpferd, „nämlich Musik bestmöglich recherchiert und verpackt zu präsentieren“, noch weiter reiten.

vor 19 Stunden

1

vor 19 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·