Herr Koetzle, wann kommt die erste Ausstellung mit Fotografien von Hans-Michael Koetzle?

Ich besitze durchaus eine Kamera, eine analoge Leica M 6. Die liebe ich, aber ich habe es versäumt, während der vielen Interviews Porträts zu machen, weil meine ganze Energie in das Gespräch geflossen ist. Hinterher sind die Leute erschöpft, mittendrin reißt der Gesprächsfaden. Und angesichts der großen Namen, denen ich begegnet bin, hatte ich nie wirklich künstlerische Ambitionen. Der Einzige, den ich kontinuierlich fotografisch begleitet habe, war René Burri. Bei jedem Treffen mit ihm habe ich genau einen Film belichtet.

Der Weg als Kurator und Fotohistoriker war Ihnen nicht vorgezeichnet. Sie haben sich zunächst als Kritiker für Tageszeitungen, aber auch als Autor ausprobiert.

Ich habe neben dem Germanistikstudium getestet, ob ich schreiben kann. 1981 bekam ich ein Stipendium vom Literarischen Colloquium Berlin, damals geleitet von Walter Höllerer. Berlin war ein Wendepunkt. Michael Köhler, Redakteur bei der Fotozeitschrift „Zoom“, lud mich ein, über die Berliner Szene zu berichten. Damals war dort ziemlich viel los – die Berlinische Galerie hatte gerade den Nachlass von Erich Salomon erworben, die Volkshochschule Kreuzberg mit Michael Schmidt machte von sich reden, die Galerie Nagel in der Fasanenstraße. Ich merkte, dass mich das Investigative, die historische Recherche mehr interessiert als die literarische Fiktion. Und da es wenige gab, die seriös über Fotografie schrieben, ohne dabei ausschließlich auf die akademische Welt zu schielen, sah ich hier einen Weg. Michael Köhler hat mich dann auch eingeladen, an der Ausstellung „Das Aktfoto“ im Münchner Stadtmuseum mitzuarbeiten. Das war 1985 eine großartige Chance.

René Burri (links), Ostlicht-Gründer Peter Coeln (hinten) und Hans-Michael Koetzle bei der Eröffnung der Ausstellung „Doppelleben“ in Wien (2014)Picture Alliance

René Burri (links), Ostlicht-Gründer Peter Coeln (hinten) und Hans-Michael Koetzle bei der Eröffnung der Ausstellung „Doppelleben“ in Wien (2014)Picture AllianceSeit dieser Zeit steht die Fotografie im Zentrum meiner beruflichen Interessen. Bei der Vorbereitung der Schau machten wir uns zunutze, dass noch viele der klassischen Fotografen am Leben waren. Zum Beispiel André de Dienes, der als einer der ersten Marilyn Monroe porträtiert hatte. Er lebte in Los Angeles. Ich schrieb also einen Brief, Wochen später kam die Antwort – und wir bekamen eine lückenlose Vita und seine Bilder für die Ausstellung. Das war dann auch die Basis für meine späteren lexikalischen Projekte.

Es folgten bis heute lieferbare Klassiker wie „Fotografen A–Z“ und „Photo Icons“, Aufsätze, Kataloge, Monographien – über László Moholy-Nagy, Bruce Gilden, Barbara Klemm, Robert Lebeck, Dr. Paul Wolff & Tritschler, allesamt bei renommierten Verlagen. Und das alles als Quereinsteiger.

Die wichtigsten Beiträge zur Theorie der Fotografie haben Autoren geschrieben, die aus anderen Sphären kamen wie Walter Benjamin, John Berger, Susan Sontag, Roland Barthes – ohne dass ich mich mit ihnen vergleichen möchte. Kunsthistoriker betrachten das Bild. Die Umgebung, auch die Technik, die Genese interessieren weniger. Ich bin da eher Phänomenologe. Mir war immer ein medienübergreifender Ansatz wichtig, also Kulturgeschichte, Design- und Pressegeschichte, auch mit den Mitteln einer Oral History. Entsprechend mein frühes Interesse an Zeitschriften, beginnend mit der Zeitgeistzeitschrift „twen“, zu der ich 1995 eine erste Ausstellung im Münchner Stadtmuseum kuratieren durfte. Über Jahre hatte ich Material gesammelt und konnte so ein Panorama des Jahrzehnts im Spiegel dieses zwischen 1959 und 1971 erschienenen Magazins aufschlagen.

Stilbildend: Im Frühjahr diesen Jahres kuratierte Koetzle eine Ausstellung über die Zeitgeistzeitschrift „twen“ im Fotomuseum WestLicht, Wien.Michael Seirer

Stilbildend: Im Frühjahr diesen Jahres kuratierte Koetzle eine Ausstellung über die Zeitgeistzeitschrift „twen“ im Fotomuseum WestLicht, Wien.Michael Seirer1996 wurden Sie Chefredakteur der neu gegründeten Zeitschrift „Leica World“ . Wie kam es dazu?

Zusammen mit dem Münchner Grafikdesigner Horst Moser habe ich dem damaligen Leica-Vorstand ein Konzept vorgelegt, das unserem Verständnis von einer kompromisslos gut gemachten Zeitschrift entsprach. Der Vorschlag wurde akzeptiert. Und so konnten wir zeigen, dass Leica-Fotografie mehr ist als ein geschönter Blick auf die Welt. Wir haben in den zwölf Jahren des Bestehens wichtige Preise bekommen, auch und gerade in den USA. 2007 beschloss das Unternehmen, das Heft einzustellen. Aber da hatte ich längst alle Großen getroffen und gesprochen: Saul Leiter, Martin Parr, Robert Lebeck, F. C. Gundlach, Marc Riboud, den gerade verstorbenen Gianni Berengo Gardin. Das Label Leica funktionierte wie ein Türöffner.

Was faszinierte Sie so am Beruf des Art Directors – Sie haben mit Alexei Brodowitsch von „Harper’s Bazaar“, Alexander Liberman von der „Vogue“ und Rolf Gillhausen vom „Stern“ Legenden der Branche besucht?

Das war Teil unseres Konzepts: Rolf Gillhausen, der langjährige Chefredakteur des „Stern“, war der wichtigste Zeitschriftenmacher Deutschlands nach Willy Fleckhaus – und kein Mensch hatte ihn jemals interviewt. Diese großen Kreativen des 20. Jahrhunderts zu sehen und zu sprechen, war für mich gleichermaßen Chance wie Auftrag. Gelegentlich hatte ich das Gefühl, einen Zipfel Weltgeschichte in der Hand zu haben, etwa als mich Alexander Liberman in seiner New Yorker Wohnung empfing. Er erzählte sein Leben seit der russischen Revolution, sprach von seiner Mutter, die noch mit Majakowski zusammengearbeitet hatte.

Wie umfangreich darf man sich Ihr Archiv vorstellen?

Da ist im Lauf der Jahre tatsächlich einiges zusammengekommen. Ironischerweise sind ausgerechnet Zeitschriften am schwierigsten zu bekommen, ein Massenmedium mit staunenswerten Auflagen, das aber kaum jemand aufbewahrt. Dabei war Deutschland in der Zwischenkriegszeit der wichtigste Pressestandort überhaupt. In Berlin gab es um 1930 rund 150 Tageszeitungen, die teilweise dreimal täglich erschienen, darüber hinaus Dutzende Illustrierte. Eine Überfülle an Gedrucktem mit innovativen Ansätzen etwa im Bildjournalismus. Neue Typographie, Neues Sehen, Neue Sachlichkeit in Literatur und Film, alles hat hier stattgefunden – und 1933 war Schluss, die Tradition riss ab. Begreift man Fotogeschichte als Mediengeschichte, bleibt gerade hier noch viel an Forschung zu leisten.

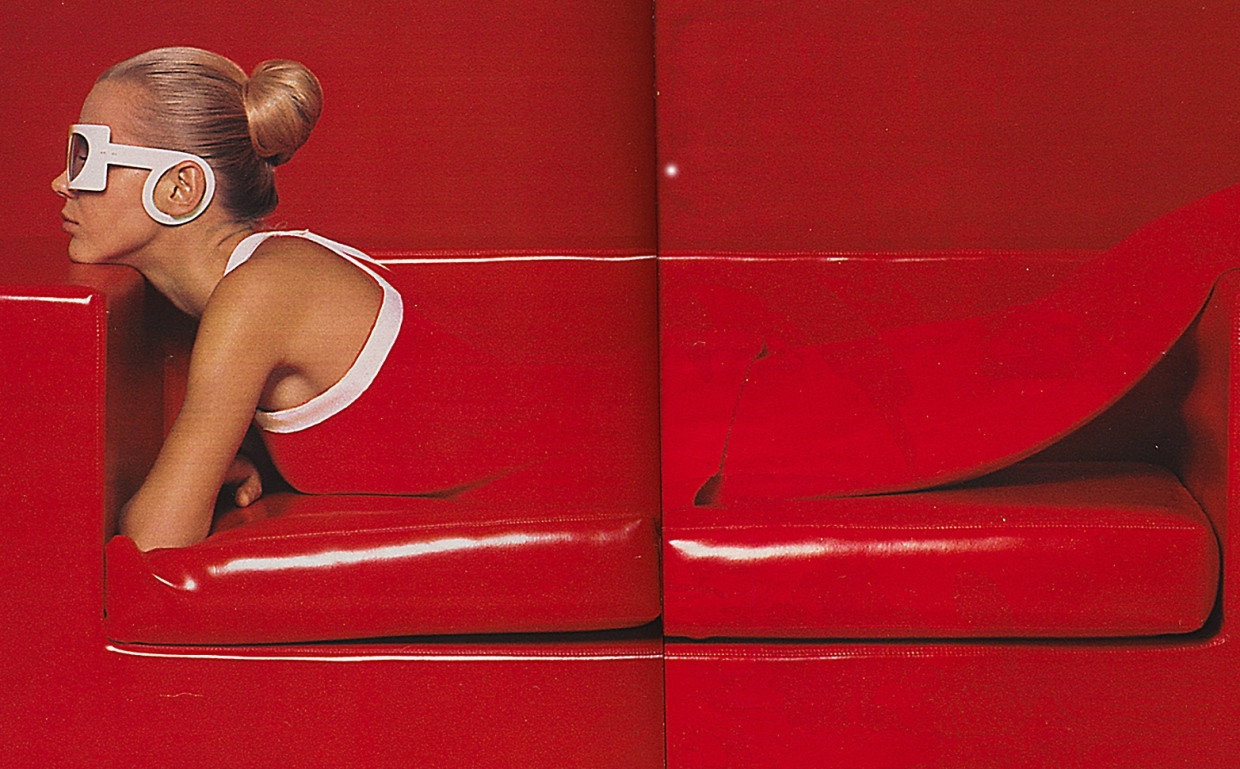

Doppelseite der Zeitschrift „twen“ von 1969: Katinka Paech, in Szene gesetzt von Charlotte MarchSammlung Falkenberg

Doppelseite der Zeitschrift „twen“ von 1969: Katinka Paech, in Szene gesetzt von Charlotte MarchSammlung FalkenbergZumindest über einen möglichen Ort gibt es noch keine Entscheidung. Der Streit um ein Deutsches Fotomuseum zieht sich seit Jahren hin.

Dabei wäre ein Leuchtturm der Fotografie mit Sammlung, Bibliothek, Zeitschriftenarchiv überfällig, das müsste aber eine Institution sein, die finanziell gut ausgestattet ist, repräsentative Räume hat, und das in einer wahren Metropole. Für mich ist Berlin als einstiges Medienzentrum schlechthin prädestiniert für ein solches Haus. So etwas wie Hasso Plattners Museum Barberini in Potsdam mit seiner eindrucksvollen Impressionisten-Sammlung, etwas mit dieser Strahlkraft bräuchten wir für die Fotografie.

Gegenüber Amerika sind wir heillos im Hintertreffen. Die Fotosammlung Manfred Heiting ist nach Houston gegangen, die Sammlung Thomas Walther an das Museum of Modern Art in New York, die Sammlung Helmut Gernsheim schon vor Jahrzehnten nach Austin, Texas. Das alles nicht von ungefähr. Solange die Arbeiten konservatorisch einwandfrei archiviert sind, ist das eigentlich kein Problem. Nur, von dort dann Leihgaben zu bekommen, ist kompliziert und bei der finanziellen und personellen Ausstattung unserer Häuser kaum zu leisten.

Um Foto-Festivals ist es hierzulande auch nicht gut bestellt.

Es gab Entsprechendes in Mannheim, Herten, Esslingen, aber das ist Geschichte. Nach wie vor gibt es die Triennale in Hamburg oder den European Month of Photography. In der Politik fehlt das Interesse und damit die Power und das Geld. Die Fotografie hat keine Lobby. Das ist in Frankreich, auch in Spanien anders.

Klingt fast so, als führe die Fotografie ein Schattendasein in diesem Land.

Es gibt in Deutschland ein großes Unverständnis, was das Medium Fotografie betrifft, auch nach fast 200 Jahren. Wir sind und bleiben eine vor allem literarische Kultur. Bei Führungen durch Ausstellungen spüre ich immer wieder diese Ratlosigkeit bei den Besuchern. Die digitale Technik hat ein Wissen um die medialen Besonderheiten der Fotografie wohl endgültig verschüttet. Das Smartphone mit seiner Fotofunktion täuscht. Der Kreis der wirklich an Fotografie Interessierten ist überschaubar, die Auflagen von Fotobüchern bescheiden. In einem Land mit Hunderten von Literaturpreisen gibt es einen einzigen Fotobuchpreis. Und in der „Kunststadt“ München konnte sich keine einzige gut sortierte Foto- oder Kunstbuchhandlung halten.

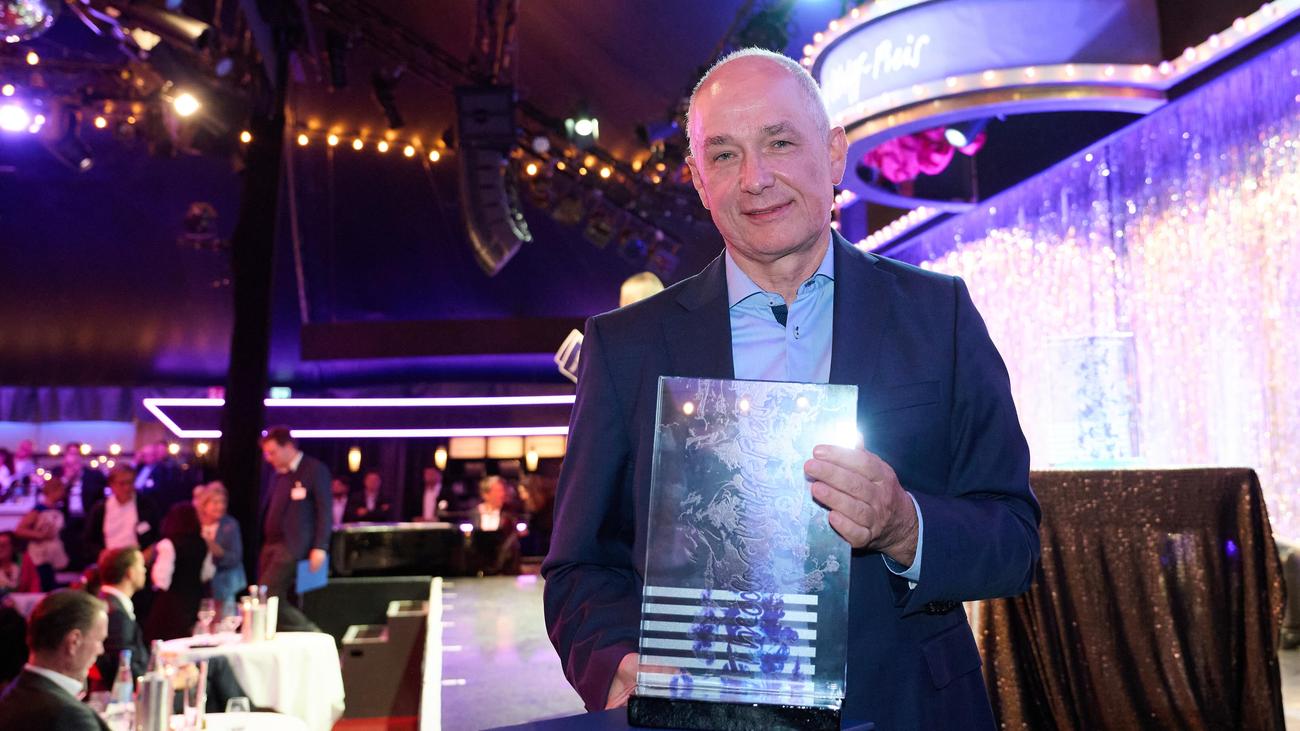

Sammelt seit Jahrzehnten mit Konzept: Hans-Michael Koetzle, beim F.A.Z.-Gespräch in MünchenThomas Dashuber

Sammelt seit Jahrzehnten mit Konzept: Hans-Michael Koetzle, beim F.A.Z.-Gespräch in MünchenThomas DashuberWie steht es um die Fotografie auf dem Kunstmarkt?

Das Thema Preisbildung bleibt kompliziert und für Außenstehende ein Rätsel. Mit am höchsten bewertet wird weiter die klassische Moderne. László Moholoy-Nagy liegt leicht im sechsstelligen Bereich, auch Originale, also Vintage Prints, von August Sander oder Albert Renger-Patzsch sind längst keine Flohmarktware mehr. Junge Fotografinnen und Fotografen orientieren sich an diesen Preisen, limitieren ihre Werke, präsentieren sie edel gerahmt und kalkulieren mit Preisen, die ein breiteres Publikum nicht nachvollziehen kann. Für das Gros unserer Zeitgenossen bleibt ein Foto ein Multiple, das wenig kosten darf und farblich zum Sofa passen sollte. Sammler, die einem Konzept folgen, sind rar geworden. Hierzulande sammeln wenige Fotografie auf dem gleichen Niveau wie Malerei. Die Sammlung Würth hat 2022 Max Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“ für zwanzig Millionen Euro gekauft. Für diesen Betrag richte ich ein komplettes Fotomuseum ein.

Viele Fotografen, nicht zwingend die Erstrangigen, nennen sich Künstler. Was spricht gegen die ehrbare Berufsbezeichnung Fotograf?

Die Fotografie ist das Findelkind der technischen Moderne, um sie zu nobilitieren, brauchte man den „Künstler“ als Adelsprädikat. Früh hat das die Becher-Schule begriffen und umgesetzt. Bernd und Hilla Becher haben aus ihrer Sicht drei Dinge richtig gemacht: Sie haben sich als Künstler positioniert und nicht als Fotografen. Sie haben sich von einer Kunstgalerie vertreten lassen und sich so in den Kunstmarkt eingefädelt. Und sie haben den Weg über Amerika gesucht. So wurden sie als international anerkannte Künstler, nicht als Handwerker, die sie in vorzüglicher Form ja immer waren, von der Kunstwelt akzeptiert.

Aber die Debatte, ob Fotografie eine Kunst sei, haben wir längst hinter uns?

Eigentlich seit hundert Jahren, aber sie ploppt immer wieder auf. Deshalb muss man sich auch heute noch mit vielen Vorurteilen auseinandersetzen. Ikonische Bilder sind eben nicht im großen Stil im Umlauf, sondern rar. Fotografien sind nicht einfach „Fotos“, sondern ästhetische Schöpfungen mit einer Aura, einer Oberfläche, einem Gewicht. Und sie können nicht nur über Gewesenes informieren, sondern auch berühren. Nur: „You have to do your homework.“ Es verhält sich mit der Fotografie wie mit Gebrauchtwagen oder Aktienkursen – man muss sich mit der Sache auseinandersetzen.

vor 9 Stunden

2

vor 9 Stunden

2

English (US) ·

English (US) ·