Achtzig Prozent der Kollegen hängen in den Seilen“, lautet die Einschätzung von Tim Seyfi. Der Ex-TV-Kommissar steht am Rande der Eröffnungsfeier des 42. Münchner Filmfests. Gerade sind alle auf der Suche nach etwas Essbarem. In diesem Jahr wurde die Versorgung mit kostenlosen Häppchen für die geladenen Gäste eingestellt, was nach vier Stunden Programm viele auf dem falschen Fuß erwischt. Bei den Schauspielern kursiere gerade der Hashtag #Surviving 2025, sagt Seyfi.

In einem Mehrteiler über das Münchner Kulturleben der Achtzigerjahre hat er gerade den Hallenmogul Wolfgang Nöth gespielt. Ein paar Meter weiter fragen sich Mercedes Müller und Klaus Steinbacher, die in der mit dem Burgemeister-Preis prämierten ARD-Serie „Oktoberfest 1905“ mitwirken (der andere Burgemeister-Preis ging an „Die Nichte des Polizisten“), was dieser Sommer noch an Jobs für sie bietet. Das nächste Engagement warte für sie erst wieder im Oktober, sagt Müller.

„Filmgipfel“ in der Staatskanzlei

Der einstige Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio), Alfred Holighaus, der die zunehmend schlechteren Bedingungen für die hiesige Filmproduktion miterleben musste, ist gut gelaunt. Der Auftritt des Ministerpräsidenten Markus Söder stimmt ihn optimistisch. Der hatte nach einem „Filmgipfel“ in der Staatskanzlei mit dem neuen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer verkündet, dass die Kultur massiv finanziell gefördert werden solle, insbesondere der Film mit Steuererleichterungen und Reinvestitionsverpflichtungen. Söder sagt auf der Bühne, dass Bayern ja „so etwas wie Hollywood“ sei und München einen ganz speziellen Boden für „große Gefühle“ biete. Nun wolle man wieder mehr Filmschaffenden eine bessere Lebensgrundlage bieten. „Wir haben festgestellt, dass es nicht so richtig weitergeht. Wir wollen nicht, dass der Film abwandert, dass in Frankreich, Spanien oder in Ungarn mehr Filme produziert werden als bei uns. Deswegen haben wir gestern vereinbart und die Zusagen bekommen: Der steuerliche Rahmen wird so verändert, dass am Ende auch Filmemachen in Deutschland sich wieder viel mehr lohnt, damit auch mehr produziert wird, dass wir wieder ein starker Filmstandort für ganz Europa werden.“

„Davon kann er nicht mehr zurück, dafür hat er sich viel zu weit aus dem Fenster gelehnt“, sagt Alfred Holighaus. Trotzdem bleibt bei vielen Filmfest-Gästen die Sorge, ob die Versprechungen schnell genug umgesetzt werden. Wenn die Steuererleichterungen erst 2026 griffen, finde vorher noch ein großes Produzentensterben statt, lautet die Befürchtung. Für den Augenblick sorgt Söders Bekenntnis, beim Tod von Captain Kirk geweint zu haben, für Aufmerksamkeit: „Wenn Kino es schafft, einen zu begeistern und zu inspirieren – egal in welchem Genre –, wenn es mich fesselt und wenn ich hinterher noch ein paar Minuten oder sogar ein paar Tage darüber nachdenke – dann ist das großartiges Kino“, sagt er, „die Freiheit, seine Kunst machen zu können – sie muss nicht jedem gefallen –, ist Teil unserer Demokratie. Autokratien versuchen als Erstes, Kunst und Film zu beschränken, zu beherrschen und zu kontrollieren. Wir dürfen das vom Inhalt her nicht zulassen – und wir dürfen an Kunst, Kultur und Film nicht sparen.“

Wo stehen wir als Branche, wo wollen wir hin?

Tatsächlich hatte sich der mögliche Befreiungsschlag schon zuvor auf der Creators Conference angedeutet. In seltener Offenheit sprachen hier Vertreter der öffentlich-rechtlichen Sender über den aus ihrer Sicht ungleichen Wettkampf der Systeme. Hier die Öffentlich-Rechtlichen, denen vor einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags finanziell die Hände gebunden seien und immer weniger Produktionen in Auftrag geben könnten. Dort die Streamer wie Netflix und Amazon Prime Video, die vor Kunden und Geld kaum gehen könnten. Am Ende formulierte Laura Machutta, Produzentin und im Vorstand der Produktionsallianz: „Dieser Tag bestätigt mir, dass der Wandel der Normalzustand unserer Branche ist: Kino, Fernsehen, Streaming – nichts bleibt je, wie es war. Geschäftsmodelle, Förderlogiken, technologische Werkzeuge, Publikumsverhalten – alles ist in Bewegung. Und mit jeder Veränderung stellt sich aufs Neue die Frage: Wo stehen wir als Branche, wo wollen wir hin?“ Festivaldirektor Christoph Gröner bilanzierte, den „Thinktank“ des Filmschaffens mit der Creators Conference an die Isar gelockt zu haben. „Alle sind inspiriert rausgegangen und erwarten, dass in der zweiten Jahreshälfte 2025 etwas passiert.“

Gröner und seine künstlerische Leiterin Julia Weigl haben mit dem Eröffnungsfilm „The Ballad of Wallis Island“ einen frenetisch bejubelten Glücksgriff getan. Das Stranden eines einst gefeierten Songwriters auf der Insel seines größten Fans, wo er nur für ihn spielen soll und auf seine Liebe trifft, ist stimmig und berührend. Tom Basden, Tim Key, James Griffiths und Sian Clifford feilten 18 Jahre lang an dem Buch zum Film, um ihn dann in 18 Tagen in Wales zu verwirklichen. Nun können die vier Männer auf der Bühne ihr Glück kaum fassen.

Was wird als hochwertiges Produkt eingestuft?

Man darf der Festivalleitung ein glückliches Händchen bei der Auswahl der 164 Filme bescheinigen. Julia Weigl findet, dass „Sechswochenamt“ der deutsche Film sei, „den man heuer gesehen haben muss“. Tatsächlich steht die Arbeit der Erkelenzer Autodidaktin Jacqueline Jansen für alles, was Film traumhaft macht, aber auch traumatisiert. Denn „Sechswochenamt“ ist aus der Asche eines Films entstanden, der nie gedreht wurde. „Nachdem eine avisierte Förderzusage zurückgezogen wurde, dachte ich: Das war’s. Ich werde nie einen Film machen“, sagt Jansen. Freunde überredeten die Drehbuchkoordinatorin von „Babylon Berlin“, sich einen neuen Stoff zu suchen, der ihr unter den Nägeln brenne.

Es war schließlich der Tod von Jansens Mutter – Ausgangspunkt für einen Film, der komplett frei finanziert wurde von 25 lokalen Erkelenzer Sponsoren, die in den Förderverein „Kunstfreiheit Film“ einzahlten: 96.500 Euro. Viel zu wenig für einen Film. Jansen kürzte das Drehbuch und ließ die Laiencrew um die begnadete Magdalena Laubisch 24 Tage vor der Kamera von Markus Ott so präzise agieren, dass „Sechswochenamt“ nun als Kandidat für alle deutschen Fernsehpreise 2025 gelten muss. Realisiert von einer Frau, die nebenbei bei dm an der Kasse jobbt, um sozialversichert zu sein.

„Sechswochenamt“ ist neben der Beschreibung des Lebens der jungen Lore unmittelbar nach dem Krebstod ihrer Mutter auch eine Bestandsaufnahme der schleichenden Vergiftung der Gesellschaft mit und durch das Coronavirus, begleitet von untertiteltem rheinischem Dialekt. Ganz nebenbei erfüllt der Film, was Maria Furtwängler bei einem Panel im Amerikahaus forderte: mehr Frauen vor und hinter der Kamera. Jacqueline Jansens Film haben zu drei Vierteln Frauen verwirklicht. Fragt sich, warum der Film keine Filmförderung bekam und trotzdem besser ist als das meiste mit Prüfsiegel der Filmförderung. Leider teuer erkauft mit Selbstausbeutung: „Keiner der hier anwesenden Filmschaffenden hat für seine Leistung einen Euro gesehen“, sagt Jansen. Tröstlich ist für sie die kollegiale Anteilnahme eines „Babylon Berlin“-Machers: „Achim von Borries hat mir heute geschrieben, dass er vor 25 Jahren hier beim Münchner Filmfest auch seine Premiere hatte.“

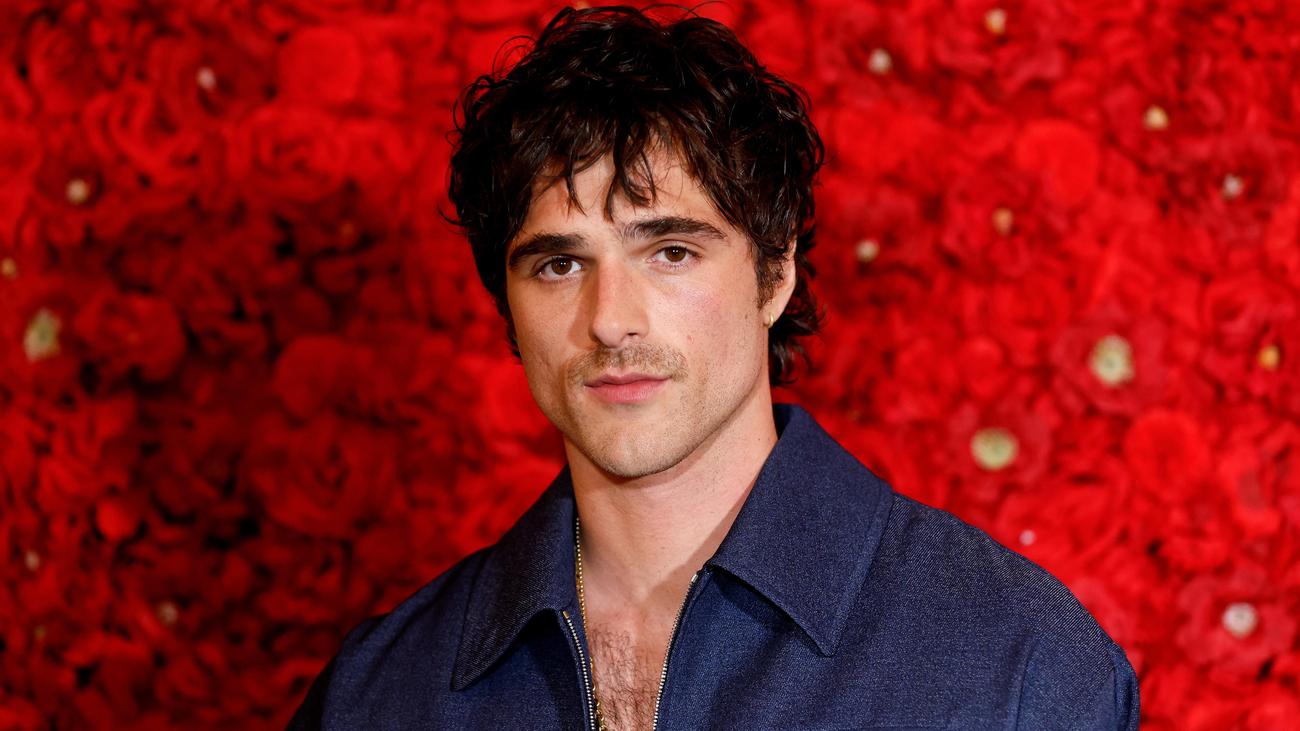

Am anderen Ende der filmischen Nahrungskette steht Amazons Prime Video. Fiction-Boss Philip Pratt sagt, dass man lieber weniger, dafür aber hochwertigere Produkte produziere. Etwa eine serielle Vorgeschichte zum Silvester-Klassiker „Diner for one“. Nun spielt Alicia von Rittberg die junge Miss Sophie, die ihr Landgut mit der Heirat von Mr. Pommeroy (Moritz Bleibtreu), Mr. Winterbottom (Frederick Lau), Sir Toby (Jacob Matschenz) oder Admiral von Schneider (Christoph Schechinger) retten will. Als Butler James glänzt Kostja Ullmann. Der Antikriegsfilm „Der Tiger“ soll im November in zehn Sprachen synchronisiert weltweit starten. Möglich ist dieses Vertrauen in ein deutsches Produkt dank des weltweiten Erfolgs der Serie „Maxton Hall“, deren erste Staffel in 100 Ländern die Streaming-Hitlisten anführte; nun wird die dritte Staffel gedreht.

Philip Pratt ist überzeugt, dass die Steueranreize von 30 Prozent Deutschland wieder zu einem attraktiven Filmstandort machen können. „Das war schon umständlich, dass wir, wegen der tschechischen Tax Incentives, ,Die Kinder vom Bahnhof Zoo‘ zum Teil in den Barrandov-Studios in Prag gedreht haben, obwohl das ja eigentlich in Berlin spielt – wegen der steuerlichen Produktionsanreize. Die Erhöhung der Förderung durch den German Motion Picture Fund und den Deutschen Filmförderfonds war ein wichtiges Signal, eine etwaige Transformation in einen Tax Credit sollte weiter dafür sorgen, dass deutsche Produktionen wieder hier gedreht werden können, hier bleiben und nicht wieder abwandern.“ Vom Zusammenschluss von RTL und Sky habe er erst aus der Zeitung erfahren, sagt Pratt. Er glaubt nicht, dass das die Geschicke von Amazon MGM Studios beeinflusst. „Wir schauen ja grundsätzlich auf das, was wir machen, wie wir das ausbauen können und nicht auf die Konkurrenz.“ Die sollte eher auf Prime Video schauen: Der Streamer produziert demnächst die Serie „Vorgesetzter“ – Abenteuer von Hotelfachschülern in nobler Umgebung. Gedreht wird in der Schweiz.

vor 7 Stunden

3

vor 7 Stunden

3

English (US) ·

English (US) ·