Wer wissen will, wie schön er wirklich ist, kann einfach eine App fragen. Tapfer lädt man da ein Foto hoch. Nach ein paar Sekunden erscheinen überall Striche und Zahlen. Neben der Nase steht: 54 Prozent. Gemäß dem Goldenen Schnitt – dem Zahlenverhältnis, das angeblichen das Maß der „göttlichen Proportionen“ ist – ist der Abstand zwischen Augenbrauen und Nasenspitze zu groß. Überdies ist das Kinn zu lang. Schönheits-Score: 79 von 100 Punkten. Allerdings: Ein Foto von Voldemort aus den Harry-Potter-Filmen kriegt die volle Beauty-Punktzahl. Sein graues, schlangenartiges Gesicht ist offenbar ziemlich symmetrisch. Aber ist er schön?

Die Jagd nach der universellen Schönheit

Solche Apps sind Humbug, wird der Geistesgegenwärtige nun anmerken. Und hinzufügen: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Davon ist jedoch wohl nur die erste Hälfte wahr. Denn es gibt Faktoren, die bestimmen, welches Gesicht für uns schön ist und welches nicht – die in der Antike gegolten haben wie auch heute, bei indigenen Völkern in Paraguay wie auf den Laufstegen von Paris.

Dieser universellen Schönheit jagen Gelehrte seit Jahrtausenden hinterher. Sie haben versucht, die Schönheit mit mathematischen Formeln zu berechnen und sie mit Metallapparaten zu vermessen. Ihnen haben sich Gehirnforscher, Evolutionsbiologen und Psychologen angeschlossen. Sie haben herausgefunden, welche Macht gutes Aussehen entfaltet – und wieso wir nicht anders können, als von einem schönen Gesicht fasziniert zu sein. Schönheit könnte sogar heilsame Kraft entfalten, gegen Stress und Krankheiten helfen. Was also ist Schönheit? Wie viel davon ist objektiv? Und welchen Zweck hat sie?

Zeit und Opfer für die Schönheit

Überzeugt scheinen wir im tiefsten Inneren ohnehin nicht davon zu sein, dass Schönheit nur im Auge des Betrachters liegt – und eine rein subjektive Angelegenheit wäre. Dafür investieren wir zu viel, um einem Schönheitsideal nachzueifern: Frauen wie Männer verbringen laut einer Studie etwa vier Stunden am Tag und somit ein Sechstel ihrer Lebenszeit damit, ihr Äußeres zu verbessern. Sie quälen sich im Fitnessstudio, machen Diät, nehmen für Sommerbräune Krebs in Kauf, lassen sich Haare mit Wachs ausreißen, bearbeiten Selfies, geben zu viel Geld für Turnschuhe und Taschen aus, lassen sich die Falten wegspritzen, Rettungsringe absaugen und Brüste vergrößern.

Früher brachten die Menschen noch größere Opfer für ihre Schönheit: In der Renaissance haben sich Frauen Tollkirschen-Extrakt ins Auge getropft, um die Pupille zu erweitern – leider wird man davon auf Dauer blind. Zur Zeit von Elisabeth I. hat man sich das Gesicht mit giftigem Blei weiß gepudert. Die Haut der britischen Königin soll von Geschwüren und Narben übersät gewesen sein. In Frankreich wurde einst Hautcremes radioaktives Radium beigemischt für einen wahrhaft strahlenden Teint.

Der Heiligenschein-Effekt

Wir sind auf Schönheit programmiert: Schon Babys betrachteten Fotos von hübschen Menschen länger als die von weniger ansehnlichen. Wir brauchen weniger als eine Sekunde, um zu beurteilen, ob jemand attraktiv ist. Und wir reagieren positiv auf Bilder schöner Menschen – auch wenn wir wissen, dass sie bearbeitet sind.

Heiligenschein-Effekt heißt das psychologische Phänomen, dass man von einer positiven Eigenschaft einer Person irrigerweise darauf schließt, dass sie noch andere gute Qualitäten haben muss. Und der Heiligenschein, den ein schönes Gesicht wirft, ist enorm, wie Forscher zeigen.

Eine Reihe positive Effekte für schöne Menschen

Attraktive Menschen werden für intelligenter, vertrauenswürdiger, glücklicher und kompetenter gehalten. Fehler werden ihnen eher verziehen. Mütter von Babys spielten mehr mit ihren Kindern als jene, die weniger ansehnlichen Nachwuchs hatten. In der Schule sind hübsche Kinder beliebter. Lehrer geben hübschen Schülern bessere Noten und sehen in ihnen mehr Potential. Essays werden als besser bewertet, wenn attraktive Studenten sie geschrieben haben. Schöne Menschen werden bei Bewerbungsverfahren bevorzugt, sie werden im Job als produktiver wahrgenommen und eher befördert.

In manchen Studien verdienten schöne Menschen durchschnittlich mehr Geld als ihre Kollegen. Gut aussehende Kellner kriegen mehr Trinkgeld und hübsche Politiker mehr Stimmen. Unter den Kandidaten für den Nobelpreis hatten die Gutaussehenden bessere Chancen. Menschen zahlen mehr Geld, um bei gut aussehenden Airbnb-Hosts zu übernachten. Richter entschieden eher zugunsten des Klägers, wenn dessen Anwälte attraktiv waren. Schöne Menschen werden seltener verhaftet und verurteilt. Patienten lassen sich lieber von gut aussehenden Ärzten behandeln.

Das Aussehen zählt sogar, wenn es fiktiv ist: Wer im Computerspiel „World of Warcraft“ einen attraktiven Avatar wählte, dem wurde mehr Hilfe von Mitspielern zuteil. Wenig überraschend sind attraktive Menschen etwas zufriedener im Leben. Das heißt aber keineswegs, dass man nur als attraktiver Mensch glücklich sein kann, sagt Soziologe Johannes Krause, der an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf zu Attraktivität forscht: „Es ist eher so, dass attraktive Menschen einen Wettbewerbsvorteil haben.“

Silikonmaske zu Spritzübungszwecken auf der Messe in Monaco. Das Bild ist ein Auszug aus der Serie „Creation of Beauty“ des Fotografen Nikita Teryoshin: https://nikitateryoshin.com/creation-of-beautyNikita Teryoshin

Silikonmaske zu Spritzübungszwecken auf der Messe in Monaco. Das Bild ist ein Auszug aus der Serie „Creation of Beauty“ des Fotografen Nikita Teryoshin: https://nikitateryoshin.com/creation-of-beautyNikita TeryoshinEine gute Nachricht für alle, denen kein Modelgesicht beschieden wurde: Viele der Vorteile sind zwar in der Theorie groß, doch die Studien werden unter künstlichen Bedingungen gemacht, zum Beispiel mit Fotos. Der positive Effekt von Schönheit scheint in der Realität vor allem in Situationen zu gelten, wo der erste Eindruck entscheidet – und kann mit der Zeit überlagert werden.

Doch was genau macht eine schöne Stirn, ein hübsches Kinn oder sexy Ohrläppchen aus? Die Regeln der Schönheit bereiten Gelehrten seit Jahrtausenden Kopfschmerzen.

Symmetrie als Geheimnis der Schönheit?

Einen Gruselapparat hat der amerikanische Geschäftsmann Maksymilian Faktorowicz, besser bekannt als Max Factor, in den 1930ern gebaut: Sein „Beauty Micrometer“ sollte bei Frauen Makel identifizieren, die überschminkt werden müssten. Dieses Gerät war eine Haube aus Metallstäben, die einem über Kopf und Gesicht gestülpt wurde. Faktorowicz konnte offenbar rund 325 Schrauben adjustieren, um die vermeintliche Schönheit der Damen exakt zu vermessen. Genutzt wurde dieses fragwürdige Gerät nie sonderlich, doch „Max Factor“ ist bis heute eine erfolgreiche Kosmetik-Firma.

Faktorowicz glaubte, dass Symmetrie entscheidend für Schönheit sei. Er war nicht der Erste. Im alten Griechenland sollen sich Bildhauer an Maßangaben im Kanon des Polyklet orientiert haben, um den perfekten Menschen zu hämmern. Künstler wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer meinten, Schönheit würde in harmonischen Verhältnissen ausgedrückt. Dürer befand, das Gesicht muss in Drittel aufgeteilt sein. Und da Vinci zeichnete seinen berühmten vitruvianischen Menschen für das Buch „De Divina Proportione“ des Mathematikers Luca Pacioli: Der beschwor den Goldenen Schnitt als Maß der Schönheit, beim Menschen wie in der Architektur und Kunst.

Diese mathematische Konstante Phi nähert sich 1,618 an und gibt das Verhältnis von zwei Zahlen an. Und, so die Theorie, auch wie ein hübsches Gesicht proportioniert sein muss. Das ist demnach 1,618 Mal länger, als es breit ist, die perfekte Nase ist 1,618 Mal so lang, wie sie breit ist. Schlagzeilen machte ein Schönheitschirurg, der ausrechnete, dass Schauspielerin Amber Heard so schön sei, weil die Proportionen ihres Gesichts zu 91,85 Prozent dem Goldenen Schnitt entsprächen.

Der goldene Schnitt ist umstritten

Diese Konstante hängt eng mit einer weiteren vermeintlichen Beauty-Formel zusammen, der Fibonacci-Sequenz. Dem Rechenmeister Leonardo Fibonacci aus Pisa ging es im Jahr 1202 dabei eigentlich um Kaninchen. Die unendliche Zahlenfolge beschreibt die wachsende Population der paarungsfreudigen Tiere: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 und so weiter. Teilt man dabei die eine Zahl durch die vorherige, nähert sich das Ergebnis dem Goldenen Schnitt an, 1,618. Und drückt man die Sequenz geometrisch aus, ergibt sich eine Spiralform, die auf überraschend viele schöne Dinge passt: Sonnenblumen, Kamelien, Muscheln – aber auch die Mona Lisa oder ein menschliches Ohr. Auch ein schönes Gesicht lässt sich mit den Spiralen beschreiben, meinen manche Wissenschaftler.

Doch das Prinzip des Goldenen Schnitts ist umstritten und als entscheidender Faktor von Schönheit nicht belegt. Denn es gibt viele attraktive Gesichter, auf die der Goldene Schnitt nicht passt. Umgekehrt ist ein optimales Zahlenverhältnis kein Garant für Schönheit.

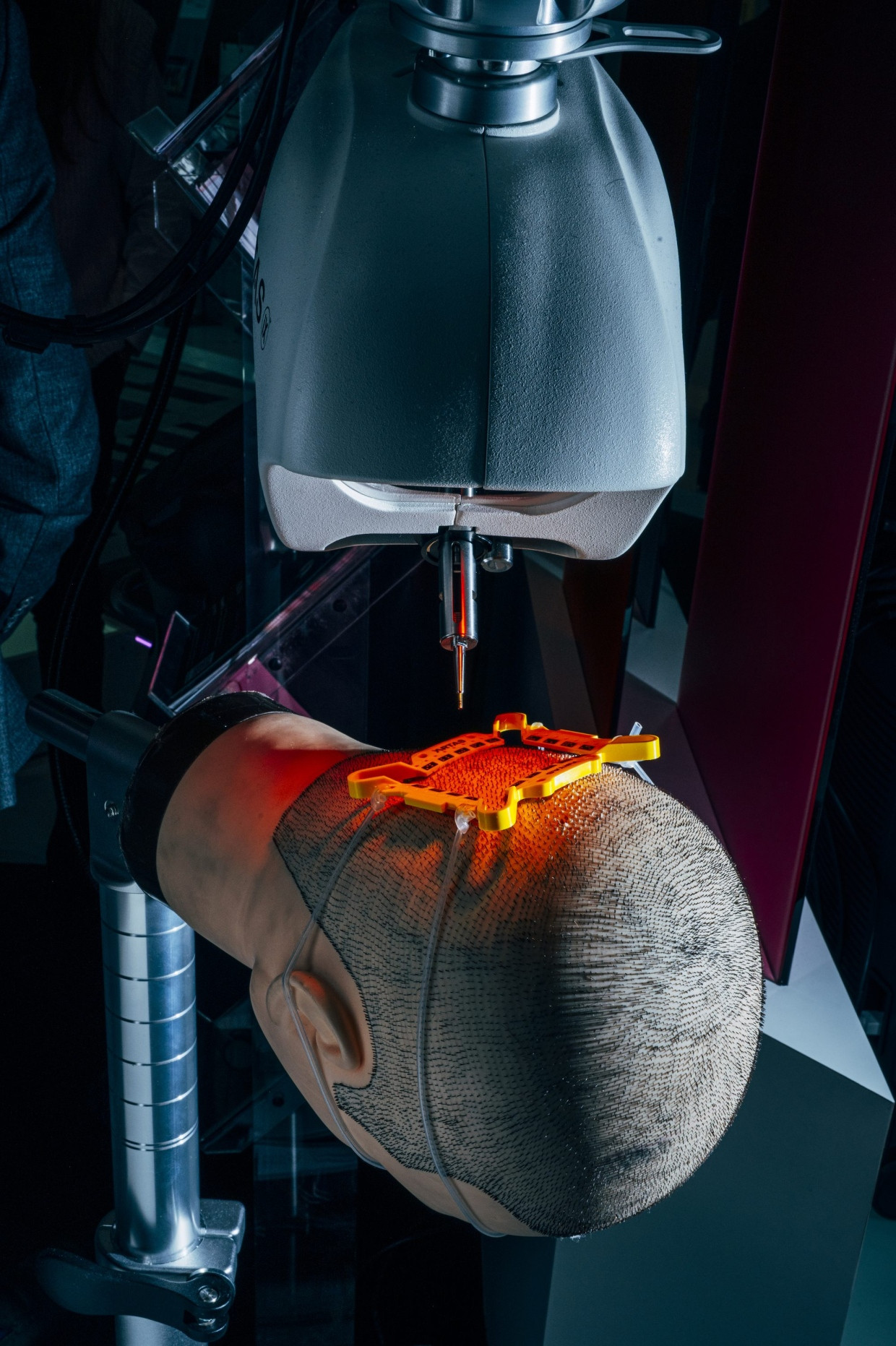

Die Rettung für viele Männer? Eine automatisierte Maschine zur Haarwurzelentnahme und Verpflanzung beim Weltkongress des Internationalen Masterkurses für Alterungswissenschaften in Paris. Das Bild ist ein Auszug aus der Serie „Creation of Beauty“ des Fotografen Nikita Teryoshin: https://nikitateryoshin.com/creation-of-beautyNikita Teryoshin

Die Rettung für viele Männer? Eine automatisierte Maschine zur Haarwurzelentnahme und Verpflanzung beim Weltkongress des Internationalen Masterkurses für Alterungswissenschaften in Paris. Das Bild ist ein Auszug aus der Serie „Creation of Beauty“ des Fotografen Nikita Teryoshin: https://nikitateryoshin.com/creation-of-beautyNikita TeryoshinZwar gibt es Zahlen, an denen sich Schönheitschirurgen orientieren, wenn sie Lippen, Brüste oder Nasenflügel optimieren. Zum Beispiel: Die Oberlippe sollte kleiner sein als die Unterlippe, im Verhältnis von etwa 30 zu 70 Prozent, sagt Florian Sandweg von der Deutschen Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie. Bei einer Straffung der Brust wird darauf geachtet, dass die Brustwarze rund 21 Zentimeter von der Drosselgrube entfernt ist. Auch in der Nasenchirurgie gibt es solche Kennzahlen.

Wenn all das stimmt, ist man dann schön? „Das sind Häufigkeitszahlen“, sagt Sandweg. Ergo: Wer so aussieht, fällt nicht negativ auf. Die meisten Menschen, die sich mit Skalpell und Spritzen verschönern wollen, suchen vor allem eins: „Zeitlos ist der Wunsch nach Jugend“, sagt Sandweg. Zu den häufigsten kosmetischen Eingriffen in Deutschland gehören Botox und Faltenunterspritzungen.

Die drei „globalen Faktoren“ der Schönheit

Jugend ist einer der drei „globalen Faktoren“, die laut Attraktivitätsforscher Martin Gründl zur Schönheit gehören. Kaum einer hat sich in Deutschland so intensiv mit der Frage beschäftigt, was gutes Aussehen ausmacht, wie Gründl. „Bei Frauen ist das Optimum höchstwahrscheinlich etwas eher als bei Männern, und zwar im jungen Erwachsenenalter“, sagt Gründl. „Auch bei Männern nimmt die Attraktivität mit zunehmendem Alter ab.“

Faktor zwei: Gesundheit. „Was gesund aussieht, ist attraktiv“, sagt Gründl. Etwa ein rosiger, ebenmäßiger Teint, volle Haare. „Alles, was kränklich aussieht, ist tendenziell unattraktiv.“ Das gilt nicht nur für Hautausschläge oder starkes Übergewicht. Auch Menschen, die schlecht geschlafen hatten und Augenringe hatten, wurden von Testpersonen als weniger attraktiv bewertet.

„Der dritte globale Faktor für Attraktivität ist ein geschlechtstypisches Aussehen“, sagt Gründl. In der Fachsprache sexueller Dimorphismus genannt, bedeutet das bei Männern, dass sie tendenziell einen markanten Kiefer haben, ein längliches Gesicht, tief liegende Augen. Bei Frauen ist das Kindchenschema attraktiv, sagt Gründl. Dazu gehören große Augen, volle Lippen, ein zierlicher Unterkiefer, eine hohe Stirn.

Asymmetrie kann hübscher sein als Symmetrie

Man kann sagen: Biologisch ist Schönheit offenbar ein archaisches Konzept, das sich wenig um Ethik schert oder darum, was gesellschaftspolitisch angesagt ist. Und was ist nun mit der Symmetrie? Die ist wichtig, aber nicht so entscheidend, wie da Vinci und Faktorowicz glaubten. „In vielen attraktiven Gesichtern gibt es durchaus Abweichungen von der Symmetrie“, sagt Gründl. Schönheitschirurgen plädieren gar, dass leichte Asymmetrie attraktiver ist. Und man kann das Profil eines Menschen hübsch finden, obwohl man nicht weiß, ob sein rechtes Auge genauso groß ist wie das linke. Eher ist das Gegenteil wahr: dass wir ein extrem schiefes Gesicht unattraktiv finden.

Eine weitere Bedingung für Schönheit ist Durchschnittlichkeit. Das klingt kontraintuitiv. Ist die Venus von Botticelli nicht deswegen schön, weil sie einem direkt ins Auge fällt? Der britische Forscher Francis Galton, der auch Vater der Eugenik genannt wird, wollte im 19. Jahrhundert, als er diese These prägte, eigentlich die Fratze der Gewalt basteln. Dafür hat er Porträts von Mördern, Dieben und anderen Gewalttätern an den Augen übereinandergelegt. Eine Art frühe Version des Morphings. Was Galton an dem etwas verschwommenen Durchschnittskriminellen überrascht hat: Er sah ziemlich gut aus.

Das Besondere, was schöne Menschen von anderen unterscheidet

Seither haben Forscher zahllose Gesichter am Computer zu einem verschmelzen lassen und wissen: Durchschnittlichkeit ist ein wichtiger Teil von Attraktivität. „Man kann sagen: Diese Gesichter haben nichts Hässliches mehr“, sagt Gründl. Doch legt man sehr schöne Gesichter übereinander, ist das Ergebnis immer noch attraktiver als der Durchschnitt aus einer Vielzahl an normalen Gesichtern, sagt er.

Es gibt also das Besondere, was schöne Menschen von anderen unterscheidet. Etwa, wenn typisch männliche oder weibliche Merkmale leicht verstärkt sind – wie volle Lippen. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt: Es gebe kein „Je mehr, desto schöner“, sagt Gründl. Doch es existiere eine bestimmte Kombination von Merkmalen, die Frauen besonders schön macht: Das typische Kindchenschema, also eine kleine Nase, große Augen, volle Lippen – aber dazu statt Pausbacken hohe definierte Wangenknochen. Das sieht man häufig bei Models, sagt Gründl.

Seid umarmt, ihr Spritzen mit Hyaluronsäure-Filler. Stand auf dem Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) in Monaco. Das Bild ist ein Auszug aus der Serie „Creation of Beauty“ des Fotografen Nikita Teryoshin: https://nikitateryoshin.com/creation-of-beautyNikita Teryoshin

Seid umarmt, ihr Spritzen mit Hyaluronsäure-Filler. Stand auf dem Aesthetic and Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC) in Monaco. Das Bild ist ein Auszug aus der Serie „Creation of Beauty“ des Fotografen Nikita Teryoshin: https://nikitateryoshin.com/creation-of-beautyNikita TeryoshinMakel hingegen machen ein Gesicht nie attraktiver. Vielmehr verwirren sie uns. Beispiel: Cindy Crawfords berühmter Leberfleck. Unser Auge bleibt daran hängen. Gleichzeitig bemerken wir, wie schön Cindy Crawford ist. Unser Gehirn führt diese Informationen zusammen und meint, der Leberfleck sei der entscheidende Faktor. „Kleine Makel sind im besten Fall egal“, sagt Gründl.

Evolution und Gesellschaft bestimmen das Schönheitsideal

Was als schön gilt, ist zwischen Kulturen nicht ganz so unterschiedlich, wie man glaubt. Forscher sind zum Beispiel in den Regenwald nach Paraguay gereist und haben die dort isoliert lebenden Aché-Indigenen gebeten, Porträtfotos von amerikanischen Studenten nach Attraktivität zu ordnen. Bei diesem Beauty-Ranking gab es durchaus Überschneidungen mit dem Urteil von befragten Menschen in den USA und Brasilien. Und auch Einheimische von Borneo finden junge, typisch weibliche Gesichter attraktiver.

„Das Schönheitsideal setzt sich zusammen aus einer evolutionären und einer sozialen Komponente“, sagt Soziologe Krause. Die evolutionäre Komponente, diese globalen Faktoren, gelten in gewissem Maße für alle Menschen. „Die soziale Komponente ergibt sich aus der Ausstattung einer Gesellschaft mit Ressourcen.“

Attraktivität hängt mit dem Status zusammen. Über viele Jahrhunderte war die noble Blässe ein Zeichen dafür, dass man nicht auf dem Feld schuften musste. Erst als sich die Menschen in sonnengeschützte Büros verzogen und der Bikini-Abdruck ein Urlaubs-Accessoire wurde, konnte gebräunte Haut zum Schönheitsideal werden. So ähnlich ist es mit den weiblichen Kurven: Wenn viele Menschen Hunger leiden müssen, gelten füllige Frauen als attraktiver.

Schönheit dient der Fortpflanzung

Wie viel von Schönheit ist also objektiv? Es gebe eine gemeinsame Basis, sagt Gründl. Psychologen nennen das den „shared taste“. „Gleichzeitig hat jeder dazu noch den persönlichen Geschmack“, sagt Gründl. Forscher, die versuchten, das zu quantifizieren, landeten etwa bei einem Verhältnis von 50 zu 50.

Der Zweck von Schönheit lässt sich erahnen: Attraktiv sind gesunde, junge Männer und Frauen, bei denen die Sexualhormone auf Hochtouren laufen und die nicht allzu entstellt sind. Anders gesagt: Menschen, mit denen man vermutlich gesunde Kinder zeugen kann. Schönheit ist ein Vehikel der Fortpflanzung.

Dazu muss man gedanklich zurück in die Steinzeit reisen. Die Gesundheit eines potentiellen Liebhabers konnte damals noch kein Hausarzt oder Gynäkologe überprüfen. Hat jemand keine Geschwüre im Gesicht oder hohes Fieber, kann man daraus schließen, dass sein Immunsystem einigermaßen funktioniert. Jugend ist attraktiv, weil sie die Bedingung dafür ist, dass eine Frau schwanger werden kann. Auch bei Männern nimmt die Spermienqualität im Alter ab. Hohle Wangen, eine schlanke Taille und breite Schultern signalisieren, dass der Mensch die Kindheit hinter sich gelassen hat.

Darwin verzweifelte an der Schönheit

Schönheit lässt uns glauben, so meinen Evolutionsbiologen: Da hat jemand gute Gene. Steinzeitbewohner, die ein Auge für Schönheit hatten, hätten sich vermutlich erfolgreicher fortgepflanzt – und diese Vorliebe an ihre Nachkommen weitergegeben. So die Theorie. Doch so ganz passt es nicht. Denn attraktive Menschen sind schlicht nicht unbedingt gesünder. Zwar finden ein paar Studien, dass attraktive Menschen seltener an chronischen Erkrankungen leiden, doch die Unterschiede sind klein.

Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, ist an der Schönheit fast verzweifelt. Genauer gesagt an den kunstvollen, blau-grünen Schwanzfedern des Pfaus. Der habe ihn „krank“ gemacht. Eigentlich war Darwin überzeugt, dass durch die Evolution vor allem Merkmale vererbt würden, die der Art einen Vorteil zum Überleben lieferten. Seine berühmten Finken auf den Galapagosinseln haben unterschiedlich große Schnäbel entwickelt, damit sie eine Nahrungsquelle – ob Nektar oder Samen – für sich allein hatten.

Merkmale setzen sich durch, wenn sie als attraktiv gelten

Doch das extravagante Federkleid des Pfaus ist beim Überleben eher abträglich. Nicht nur kostet es den Vogel Energie. Auch Raubtiere auf Futtersuche dürften das strahlende Blau-Grün kaum übersehen. Und im Amazonas lebt ein Vogel, der Keulenflügel-Manakin, der mit seinen Flügeln für die Weibchen betörende Laute erzeugt – aber dafür unbeholfen fliegt.

Ein bisschen ist es auch beim Menschen so, meinen Forscher: Testosteron lässt Männer zwar schneller Muskeln aufbauen und verleiht ihnen einen markanten Unterkiefer. Allerdings dämpft ein hoher Testosteronspiegel offenbar auch das Immunsystem. Hier könnte der „sexuelle Dimorphismus“ also ein Nachteil sein. Darwin fand seinen Frieden, indem er feststellte: Ein Merkmal setzt sich durch, wenn es als attraktiv gilt – auch wenn es sonst keinen Nutzen hat.

Freudenfeuer oder Handicap?

Der Ornithologe Richard O. Prum kam vor einigen Jahren zu einer erstaunlichen Theorie, über die seither gestritten wird: Beauty happens. Schönheit hat keinen Zweck außer sich selbst. Sie ist eine Dekadenz der Natur, ein Freudenfeuer ohne anderen Sinn, als uns zu berauschen.

Praktikabler veranlagte Evolutionsbiologen haben hingegen die Handicap-These erdacht. Der Schweif des Pfaus und der Kiefer des Mannes signalisieren der Damenwelt: Ich bin so fit und gesund, meine Gene sind so stark, ich kann mir diese Extravaganz leisten. Wer recht hat, wird man womöglich nie wissen.

„Schönheit liegt im Gehirn des Betrachters“

Kein Zweifel besteht jedoch darin, dass wir von schönen Gesichtern angezogen sind. Forscher der Neuroästhetik suchen den Ursprung von Schönheit in unserem Denkorgan. „Wenn Menschen sagen ‚Schönheit liegt im Auge des Betrachters‘“, sagt Anjan Chatterjee im Videogespräch, „ist, was sie eigentlich meinen: ‚Schönheit liegt im Gehirn des Betrachters.‘“ Chatterjee ist Professor für Kognitive Neurowissenschaften an der University of Pennsylvania und hat auf der Suche nach dem Ursprung der Schönheit zahlreiche Menschen mit speziellen MRT-Scannern untersucht. Was er dabei entdeckt hat, beschreibt er im Buch „The Aesthetic Brain“.

Der Anblick von einem hübschen Gesicht löst bei uns eine automatische Reaktion aus: Auch wenn Studienteilnehmer gebeten wurden, bei Porträtfotos auf etwas anderes zu achten, etwa wie rund die Gesichter seien, feuerten Nervenzellen, die für Attraktivität zuständig sind. „Schönheit ist eine Koordination von verschiedenen Systemen im Hirn“, sagt Chatterjee. Die entscheidende Region ist dabei der mediale orbitofrontale Cortex, der relativ weit vorn im Gehirn liegt. Wenn bei Menschen diese Hirnareale über Elektroden auf dem Schädel gereizt wurden, fanden sie Gemälde schöner als zuvor.

Schönheit befeuert Dopamin

Dafür braucht es zudem einen kleinen Glücksrausch. Das haben ein Sonnenuntergang, Beethovens neunte Symphonie und Amber Heards Lächeln gemein: Schönheit befeuert das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn. Das steuert unter anderem mit dem Glücks-Botenstoff Dopamin unser Verhalten. Eigentlich beschert es uns positive Gefühle, wenn wir Dinge tun, die dem Überleben zuträglich sind, eine Mahlzeit mit vielen Kalorien verspeisen oder Sex haben. Doch auch Drogen und Likes auf sozialen Medien aktivieren das Belohnungssystem.

Je attraktiver ein Gesicht ist, desto stärker feuern diese Belohnungszentren. Und umgekehrt: Wenn bei Studienteilnehmern dieses Glückssystem zuvor durch Morphium aktiviert wurde, fanden sie Gesichter gleich attraktiver. Für den Neuroästhetik-Forscher Chatterjee ist das die entscheidende Komponente von Schönheit, egal welcher Art. Seine Definition: „Schönheit schenkt mir ein gutes Gefühl – ohne dass daraus etwas folgen muss.“

Eine Geschichte aus dem Frankfurter Allgemeine Quarterly, dem Zukunftsmagazin der F.A.Z.

Kann dieses wohlige Gefühl womöglich sogar heilsam sein? Ist Schönheit eine Art Medizin? Am besten untersucht wurde der Effekt der Naturschönheit. Auch darüber, welche Landschaften wir schön finden, haben sich Evolutionsforscher Gedanken gemacht: Demnach sind Orte ansprechend, wo es unseren Vorfahren gut ergangen wäre. Wo man weit blicken kann, es Bäume und Büsche gibt, hinter denen man sich verstecken kann, dazu einen Fluss oder See. Sie mutmaßen, dass wir Sonnenuntergänge immer wieder aufs Neue faszinierend finden, weil die einst wichtige Signale waren: Deckung suchen, bevor die Nacht hereinbricht.

Dieses Gefühl, von der Schönheit der Natur überwältigt zu werden, bezeichnen Psychologen als „Awe“. Dabei vergisst man sich selbst für einen Moment, fühlt sich der Welt verbunden, sieht eine tiefere Bedeutung im Leben. Das könnte Seele und Geist guttun: Wenn Testpersonen einen wohlgestalteten japanischen Garten betrachteten, sank ihre Herzfrequenz, und sie fühlten sich entspannter. Menschen, die regelmäßig „Awe“ erlebten, sind optimistischer, hatten niedrigere Entzündungswerte, weniger Depressionen, und sie litten seltener an Herzkrankheiten. Nach einer Gallenoperation erholten sich Patienten schneller, wenn ein Fenster in ihrem Zimmer war. Dieses Phänomen zeigte sich auch, wenn nur das Bild einer Landschaft an der Wand hing.

Lächeln steigert die Attraktivität

Kann der Anblick eines schönen Gesichts ebenso positive Kraft entfalten? Derzeit sieht es nicht so aus. Viele Menschen haben eher ein niedrigeres Selbstwertgefühl, wenn sie Fotos von scheinbar perfekten Influencern auf sozialen Medien betrachten.

Anders als Sonnenuntergänge oder die Mona Lisa wirkt ein schönes Gesicht oder ein Körper nie ohne Kontext. Wir haben dabei immer auch noch andere Gefühle, über die Person und uns selbst. Menschliche Schönheit hat also eine biologische Grundlage, ist aber zu komplex, als dass man sie in Zahlen oder Apparate zwängen könne.

Eine Ausnahme gibt es jedoch: Der Anblick eines lächelnden Gesichts hob bei Versuchspersonen die Stimmung und ließ Stresslevel sinken. Lächeln steigert die Attraktivität womöglich sogar mehr als kosmetische Eingriffe: In einem Experiment sollte man das Aussehen von Frauen bewerten, die sich Botox gespritzt hatten, anhand von Vorher-nachher-Fotos. Botox machte die Damen demnach kaum attraktiver – viermal größer war die Wirkung eines Lächelns.

vor 19 Stunden

2

vor 19 Stunden

2

English (US) ·

English (US) ·