Algerien ist ein kaltes Land, in dem die Sonne heiß ist.“ – Dieses rätselhafte algerische Sprichwort fasst sehr zutreffend die äußere Wahrnehmung eines komplexen, im Hintergrund stehenden Landes zusammen. Am 16. Juni 1982 um 17 Uhr 24 nimmt der algerische Nationalspieler Lakhdar Belloumi im Stadion El Molinón im spanischen Gijón den Ball an und jagt ihn in die Maschen des von Toni Schumacher gehüteten deutschen Tors. Das erst seit zwanzig Jahren unabhängige Algerien vollbringt eine Großtat und besiegt bei seiner ersten WM-Teilnahme die große Fußballnation mit 2:1. Noch heute lebt das Heldenepos weiter: Eine arrogante deutsche Mannschaft (vor dem Anpfiff soll ein deutscher Spieler verkündet haben: „Unser siebtes Tor widmen wir unseren Frauen, das achte unseren Hunden“) wird von einem siegreichen Algerien geschlagen. In Algerien erinnert man sich aber vor allem an das „Spiel der Schande“ zwischen Deutschland und Österreich, durch das Algerien bei der WM 1982 nach der Gruppenphase ausschied – ein Skandal, der die FIFA dazu veranlasste, die Regeln für die Gruppenphase dahin gehend zu ändern, dass seither die Spiele der letzten Runde gleichzeitig stattfinden.

Verschleierte Diktatur

Dennoch blieb Algerien bei den Deutschen ein unbekanntes Land, und die Großtat von damals ist weitgehend vergessen. Im Dunkeln liegen auch andere Hauptereignisse der algerischen Geschichte wie der algerische Bürgerkrieg der 1990er-Jahre, bei dem mehr als 200.000 Menschen getötet wurden. Dass ein Teil der algerischen Islamisten, die in die Gewaltakte involviert waren, in Deutschland Asyl gefunden hat, ist in Deutschland kaum bekannt. Die Unsichtbarkeit Algeriens hat jedoch tiefere Ursachen als nur das deutsche Desinteresse, sie wird vom algerischen Regime selbst betrieben. Selten hat sich ein Regime des „globalen Südens“ den Medien, den Informationskreisläufen und dem menschlichen sowie intellektuellen Austausch so erfolgreich entzogen. Das algerische Regime nutzt seine Gas- und Erdölvorkommen und sein aus dem Unabhängigkeitskampf geerbtes Prestige, um eine Diktatur zu verschleiern, die die Kunst der Geheimhaltung und der administrativen Tarnung mittlerweile perfekt beherrscht. Es stellt sich dar wie die Regierung eines Staats mit normalen Standards, während es in Wirklichkeit seine Bevölkerung einem fortwährenden Terror aussetzt.

Seit der Erhebung vom 22. Februar 2019 gegen den ehemaligen Präsidenten Bouteflika (eine Art algerischer Boris Jelzin in den Händen von Oligarchen und Geschäftemachern) befindet sich das Personal zweier früherer Regierungen „im Gefängnis“, offiziell wegen Korruption, aber auch wegen interner Säuberungen und Abrechnungen zwischen unterschiedlichen Fraktionen im Machtapparat, der dauerhaft instabil ist. Rund dreißig Armeegeneräle teilen sich die Gefängnisse mit diesen hohen Regierungsbeamten, in die man auch Hunderte von Oppositionellen gesteckt hat, denen Angriffe auf den Staat und die Gefährdung der Sicherheit vorgeworfen werden. Das Internet ist streng überwacht, die algerische Presse, heute mit lächerlich geringen Auflagezahlen, hängt inzwischen am Tropf öffentlicher Subventionen, die gemäß ihrer Regierungsnähe und ihrer Wirkmächtigkeit bei der Verbreitung von Propaganda verteilt werden. Das Regime unter Präsident Abdelmadjid Tebboune, der im Dezember 2019 mangels Alternativen gewählt wurde, setzt die Politik der strengen Kontrolle und der absoluten Undurchsichtigkeit fort.

Das „Untergrund-Syndrom“

Umgeben von einer Handvoll Getreuer aus früherer Zeit und geleitet von einem strikten Autoritarismus, ist dem aktuellen Regime ein regelrechter Raub des Images Algeriens gelungen: Das Land ist zu einer unsichtbaren Nation geworden, undurchschaubar und absichtlich bedeutungslos, und das nach den großen diplomatischen Erfolgen in den 70er-Jahren, als Algerien eine Schlüsselrolle in der Bewegung der Blockfreien spielte, seiner Vermittlertätigkeit während der Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran (1979) und seiner fortwährenden Unterstützung der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen.

Wie hat sich Algerien „unsichtbar“ gemacht? Das lässt sich nur verstehen, wenn man bedenkt, dass es unmöglich geworden ist, die aktuellen Ereignisse in einem Land zu entwirren, das Journalisten keine Visa mehr ausstellt, der Presse einen Maulkorb verpasst, das Internet zensiert und die Grenzen geschlossen hat. Es herrscht ein „Untergrund-Syndrom“, ein Ausdruck, den der französische Historiker Benjamin Stora prägte. Als Hinterlassenschaft des Unabhängigkeitskampfs und der Entkolonialisierung (1954–1962) gründet dieses Syndrom auf dem pyramidalen System des FLN, der algerischen Befreiungsfront, bis heute die führende Partei im Land, in dem jeder Verantwortliche nur zwei Untergebene kennt, was eine Zerschlagung der gesamten Organisation unmöglich macht. So bringen die kollegiale Führung, der Gebrauch fiktiver Vornamen bei den hohen Offizieren des Militärgeheimdienstes und die Undurchsichtigkeit des Machtzentrums – zwischen Schattenkabinetten, Ratgebern der Regierung, Veteranen des Unabhängigkeitskrieges, Geschäftsleuten, denen die Verteilung der Erdölgewinne obliegt, und Militärs – eine allgemein verbreitete Untergrundtätigkeit der Mächtigen hervor, deren prekäres Gleichgewicht nicht mehr zu erkennen ist. Jeder Präsident durchlebt eine Phase der Kooption seitens der „Paten“, unternimmt als gewählter Amtsträger den Versuch, die Hebel der Macht an sich zu reißen, und wird dann häufig mit Gewalt entmachtet (oder ermordet wie Muhammad Boudiaf am 29. Juni 1992). Dieses „Untergrund-Syndrom“ durchdringt alle Aspekte der Wirklichkeit, von den Statistiken bis hin zur Sprache der Politik. Das betrifft sogar die ausländischen Diplomaten in Algier, die das erste Jahr ihres Mandats damit verbringen, herauszufinden, wer im Land eigentlich entscheidet.

Der Schriftsteller Kamel Daoud, geboren in Algerien, lebt in Frankreich im Exil.Francesca Mantovani/Editions Gal

Der Schriftsteller Kamel Daoud, geboren in Algerien, lebt in Frankreich im Exil.Francesca Mantovani/Editions GalDie chronische Instabilität kam während des Volksaufstands am 22. Februar 2019 wieder zum Vorschein, als mehrere Millionen algerische Demonstranten den Rücktritt von Präsident Bouteflika forderten. Der zivile und friedliche Protest beeindruckte die Weltöffentlichkeit, scheiterte aber an fehlender Führung und einer schwachen, „unausgereiften“ Opposition sowie aufgrund der Manipulationen und Vereinnahmungen seitens des Regimes. Auf ein kurzes Zwischenspiel, bei dem man den Protest auf der Straße zuließ, folgte mit der Wahl Tebbounes als einziger Kandidat im Dezember 2019 eine brutale Rückkehr zum Autoritarismus. Die Angst, zu enden wie Syrien oder Libyen, der wohlkalkulierte Gebrauch der islamistischen Bedrohung und die Kriminalisierung von Reformern und Oppositionellen münden heute in eine soziale Lähmung und uneingeschränkten Terror, sodass die Jugend des Landes davon träumt, in Boote zu steigen, um illegal nach Spanien auszuwandern (mehr als 10.000 illegale Emigranten aus Algerien seit Januar 2025). Währenddessen resignieren die Älteren, flüchten sich in die Religion oder in Gerüchte über Verhaftungen und „überwachte“ Telefone.

„Koffer oder Moschee“

Seit Ende des Bürgerkriegs zu Beginn der 2000er-Jahre besteht ein „Deal“ zwischen den führenden „nationalistischen“ und „islamistischen“ Eliten, der jede Freiheit lähmt: Die Amnestie durch das Gesetz zur nationalen Versöhnung von 2005 hat dem Land zugleich eine Amnesie verordnet: Wer über den Bürgerkrieg spricht, wird mit drei bis fünf Jahren Gefängnis bestraft. Dagegen genießen die Islamisten trotz der begangenen Verbrechen Immunität, bieten ihre Dienste an und überwachen den Aufbau künftiger konservativer Eliten. Mit Billigung des Regimes, das über keine anderen Machtinstrumente als die Öleinnahmen verfügt, betätigen sich heute Islamisten in der Justiz, den Medien, dem Schulwesen und der Kultur. 2025 zeigt sich ihr Aufstieg in Kampagnen gegen alles, was eine „satanische Abweichung“ sein soll, etwa in den Attacken gegen das Comic-Festival in Algier Anfang Oktober seitens islamistischer Abgeordneter. Der Raï-Sänger Cheb Hindi und die Tiktok-Influencerin Dounia Staïfia wurden der „Ausschweifung“ für schuldig befunden und müssen für viele Jahre ins Gefängnis.

Am 16. November 2024 wird der Schriftsteller Boualem Sansal am Flughafen von Algier verhaftet. Aufgrund seiner Aussagen zur Grenze mit Marokko klagt man ihn an, die territoriale Integrität des Landes zu untergraben. Dem achtzigjährigen, an Krebs erkrankten Sansal wird das Recht auf Verteidigung genommen, man macht ihn zu einer politischen Geisel und signalisiert den Islamisten Entgegenkommen, die die fortschrittlichen und universalistischen Eliten bekämpfen. Man will seinen Fall als Druckmittel in der fortwährenden Krise der französisch-algerischen Beziehungen nutzen und ihn nach der Festnahme eines algerischen Konsularbeamten, der in Zusammenhang mit dem Mordversuch an einem algerischen Oppositionellen in Paris beschuldigt wird, zur Verhandlungsmasse machen.

Am Strand von Algier im Juli 2025Picture Alliance

Am Strand von Algier im Juli 2025Picture AllianceDoch wie steht es um die Grundrechte? Die einst blühende Medienlandschaft Algeriens übt keine kritische Funktion mehr aus (2000 betrug die Auflagenhöhe der Tageszeitung „El-Khabar“ 1,2 Millionen, heute ist sie auf wenige Tausend Exemplare zurückgegangen). Sie wurde von sozialen Netzwerken unter der Kontrolle der „Behörde zum Kampf gegen die Subversion im Internet“ und von gut finanzierten islamistischen Organisationen verdrängt. Die üblichen und am meisten gefürchteten Strafen bleiben die Inhaftierung ohne Gerichtsurteil (und damit ohne festgelegtes Haftende) oder das Ausreiseverbot mit Einzug des Reisepasses. „Koffer oder Moschee“ ist eine Redensart, die im Hinterkopf immer mitschwingt und die an die Parole erinnert, die der FLN während des Unabhängigkeitskriegs als Drohung gegenüber den französischen Kolonisten benutzte: „Koffer oder Sarg“.

Der algerische Staat rechtfertigt diese Abschottung gegenüber der Gesellschaft mit wirksamen Methoden: Die Propaganda beschwört eine unmittelbar bevorstehende Invasion seitens ausländischer Kräfte, die angebliche Unsicherheit der Grenzen oder den französischen Neokolonialismus herauf, um Angst zu schüren und unter dem Vorwand der „Sicherheit“ die Einstellung aller Reformvorhaben oder Demokratisierungsversuche zu legitimieren. Im Juni 2025 genehmigte die Nationale Volksversammlung das Gesetz zur allgemeinen Mobilmachung, das den Präsidenten ermächtigt, im Fall einer schwerwiegenden Bedrohung der nationalen Sicherheit alle Ressourcen des Landes heranzuziehen. Staatsbürger, die einen Ausländer beherbergen, müssen diesen melden, in Planung sind Lager zum Training an der Waffe für Zivilisten, das Land kann jederzeit unter ein „geheimes“ Kriegsrecht fallen. In Verbindung mit den bestärkten hysterischen Ansichten über Marokko, der Bedrohung durch den Sahel, Frankreich und Palästina, trägt dieses Gesetz zu einer allgemeinen Paranoia bei und lenkt auf kollektiv halluzinierte ideologische Themen ab.

Symbolische Feldzüge

Wie sehr die Nerven im Streit mit Frankreich blank liegen, ist kaum zu verstehen, auch nicht für Deutsche: Die postkolonialen Studien des Westens begründen tatsächlich fast alles mit der Kolonialgeschichte und der Theorie der Opferrolle und verschleiern damit die unmittelbare Dynamik und aktuelle Unmenschlichkeit des Regimes sowie die Hinwendung der Bevölkerung zum Islamismus. Warum das Regime dafür sorgt, dass die Krise und Hysterie bezüglich Frankreich weiter anhält, wird besser verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass Algerien zum ersten Mal von Führungskräften regiert wird, die keine Erfahrungen aus dem Befreiungskrieg haben und diesen Mangel an Legitimität durch ein Übermaß an symbolischen Feldzügen gegen Frankreich kompensieren.

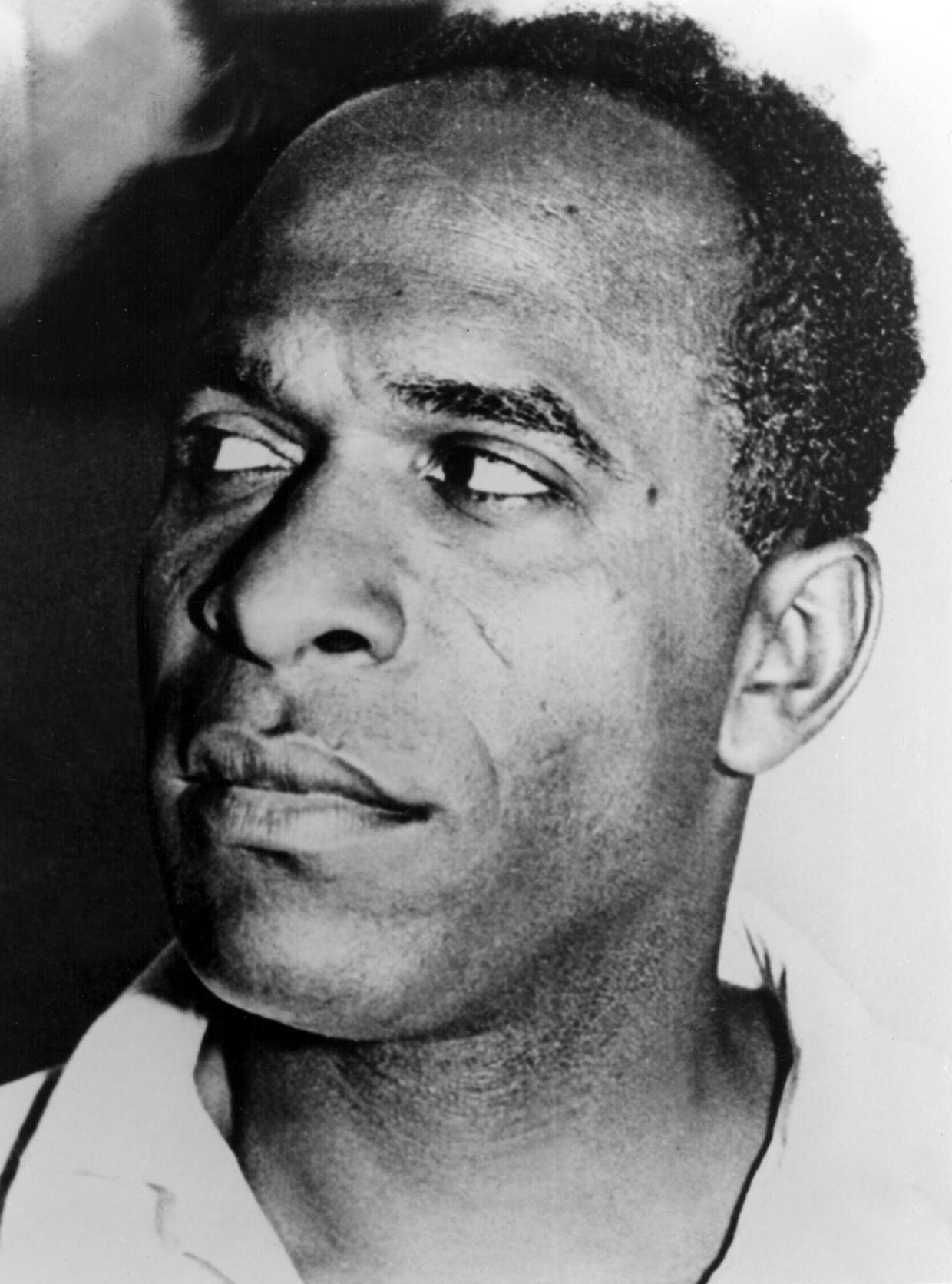

Der Psychiater und Philosoph Frantz Fanon (1925-1961), Vordenker der EntkolonialisierungPicture Alliance

Der Psychiater und Philosoph Frantz Fanon (1925-1961), Vordenker der EntkolonialisierungPicture AllianceIn ihrem aufgeputschten Hypernationalismus bezeichnen die Islamisten ihren Kampf von nun an als religiösen „Gegenkreuzzug“, richten ihre fremdenfeindliche Rhetorik gegen den französischen Laizismus sowie auf die Infiltration der maghrebinischen Einwanderergemeinschaften in Frankreich und bestehen auf Frankreichs Entschuldigung für die Kolonialisierung. Das alles hilft ihnen, die Erinnerung an den Bürgerkrieg und die von ihnen begangenen Verbrechen auszulöschen. Mit diesen Manövern gelangt die Macht nach und nach „untergründig“ wie von selbst in die Hände islamistischer Eliten. Die Ernennung eines Islamisten zum Imam im November 2020, der mächtiger ist als ein Minister und diplomatische Immunität genießt, zeigt diese Machtverschiebung hin zu den Moscheen. Für Ausländer bleibt die algerische Wirklichkeit rätselhaft, aber auch für die Eliten, die in den zentralen Stadtvierteln von Algier leben, wie für die mondäne Klientel europäischer Botschaften, der wesentlichen Ansprechpartner der westlichen Medien, wenn ihnen wunderbarerweise ein Besuch von Algier erlaubt wird.

Die Erzählung von der Entkolonialisierung

Die Unsichtbarkeit Algeriens auf internationaler Ebene ist nicht nur ein Effekt der Undurchsichtigkeit oder der Visabeschränkungen: Sie ist auch ein Erbe der Erzählung von der Entkolonialisierung im 20. Jahrhundert. 1966 dreht Gillo Pontecorvo den Film „Die Schlacht um Algier“ , dessen Dreharbeiten mit dem Staatsstreich des Militärs gegen Ahmed Ben Bella (1916–2012) zusammenfallen. Das Personal des Films und des Putschs war dasselbe: Militärangehörige. In der postkolonialen Forschung nimmt dieser Film noch immer einen zentralen Platz ein. Er zeigt, wie es dem FLN gelang, die Bevölkerung zu mobilisieren, indem er an die muslimische Seele appellierte und sich auf Persönlichkeiten stützte, die in der Lage waren, dem universellen Wert des algerischen Befreiungskrieges international Geltung zu verschaffen. Dabei sollte der politische Philosoph Frantz Fanon zu so etwas wie dem Architekten der universalistischen Erzählung von der Entkolonialisierung werden und sowohl eine leuchtende Spur in den postkolonialen Studien hinterlassen als auch wie ein Potemkinsches Dorf der permanenten Entkolonialisierung wirken, das uns daran hindert, die Gegenwart eines Landes wie Algerien zu erkennen und zu analysieren. Der „Fanonismus“ dominiert noch heute die Analysen und verschleiert die religiöse Dimension und den gegenwärtig triumphierenden Islamismus. Diese Schieflage bei der Analyse, die den Bürgerkrieg und die schleichende Islamisierung nicht zur Kenntnis nimmt, stärkt ebenfalls die Unsichtbarkeit Algeriens, das heute unter dem Radar der weltweiten Medien liegt und auf dem Weg zu einer politischen und sozialen Iranisierung ist. Eine fatale Entwicklung, wenn kein Wunder geschieht.

Das Algerien von heute ähnelt in mancher Hinsicht der DDR in den 1980er-Jahren: ein von der Welt abgeschottetes Land, in dem die Politische Polizei allgegenwärtig ist und das einen Präsidenten wie Erich Honecker hat. Abzüglich des Kommunismus, zuzüglich des Islamismus.

Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller.

vor 4 Stunden

1

vor 4 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·