Der Flughafen von Kabul im August 2021. Gerade haben die Taliban die afghanische Hauptstadt erobert, aber ihre Herrschaft ist noch provisorisch, sie lässt Schlupflöcher offen, durch die Zehntausende dem Regime der Islamisten zu entkommen versuchen. Die Ausfallstraßen aus Kabul sind von Fahrzeugen verstopft, am Flughafen drängen sich die Menschen vor den abgesperrten Toren, hinter denen das Rollfeld liegt. Auch die Kamerafrau Naru und der Fernsehreporter Qodrat laufen in der Masse mit, die sich vor den stählernen Barrieren drängt. Über ihnen, von Sandsäcken geschützt, stehen deutsche Soldaten aus der ISAF-Schutztruppe und verlesen Listen mit den Namen derer, die aus dem Land ausgeflogen werden. Qodrats Name steht auf einer der Listen, die Namen von Naru und ihrem kleinen Sohn Liam stehen nicht darauf.

Die Bilder vom Flughafen Kabul sind ins Gedächtnis eingeschrieben

Es ist der dramatische Höhepunkt von Shahrbanoo Sadats Film „No Good Men“, der Augenblick, in dem sich das Schicksal seiner Hauptfiguren entscheidet, und zugleich ein Ereignis der Zeitgeschichte. Die Bilder vom Chaos am Kabuler Flughafen haben sich ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben, sie symbolisieren die Niederlage und den Rückzug des Westens gegenüber dem Islamismus in Vorderasien und das schmachvolle Ende der vermutlich letzten größeren Nato-Militärmission.

74. Filmfestspiele in BerlinF.A.Z.

74. Filmfestspiele in BerlinF.A.Z.Bei Shahrbanoo Sadat aber dienen sie vor allem als Kulisse. Ihr Film handelt nicht vom Krieg, sondern von der Selbstfindung einer Frau. Der Vormarsch der Taliban in den Monaten vor dem Fall Kabuls, in denen die Geschichte spielt, beschleunigt zwar Narus Befreiung aus den Fesseln und Zwängen der patriarchalen Gesellschaft ihres Landes, aber ihr Weg hat lange vorher begonnen. Ihren Ehemann hat sie verlassen, ihre beste Freundin lebt in Amerika. Als der Qodrat, der Starmoderator von Kabul TV, sie zu seinen Reportagen über islamistische Anschläge und die Pressekonferenzen des sterbenden Zivilregimes mitnimmt, glaubt sie endlich einen Partner gefunden zu haben, der ihr Urteil widerlegt, es gebe keine guten Männer in Afghanistan. Die beiden werden beinahe ein Paar. Beinahe.

„No Good Men“, der Eröffnungsfilm der diesjährigen Berliner Filmfestspiele, ist ein Musterbeispiel für die Stärken der Berlinale – und ihre Schwächen. Denn natürlich muss der Begriff des Politischen, den das Festival wie eine Fahne vor sich herträgt, jedes Jahr neu mit Leben gefüllt werden. Das gelingt Shahrbanoo Sadat, die nach ihrer Flucht aus Kabul in Hamburg lebt, so gut, dass ihr Film stellenweise wie eine Dokumentation wirkt: über die Korruption in den afghanischen Medien, die alltägliche Gewalt auf den Straßen, die Männerherrschaft auf dem Bildschirm und in den Cafés.

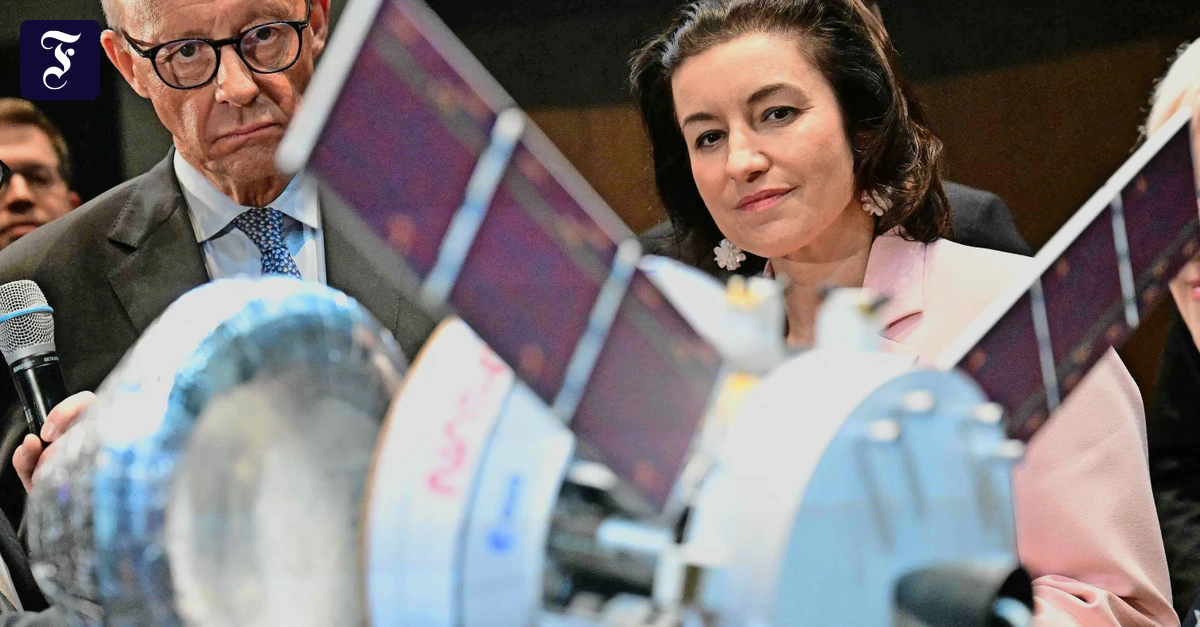

Regisseurin, Autorin, Hauptdarstellerin in einer Person: Shahrbanoo SadatNadja Wohlleben

Regisseurin, Autorin, Hauptdarstellerin in einer Person: Shahrbanoo SadatNadja WohllebenAber die Art, wie sie ihre Geschichte erzählt, verrät zugleich viel über die Möglichkeiten unabhängigen Filmemachens in einer Zeit zunehmender Kapitalkonzentration bei Medienkonzernen und Streamingdiensten. Sadat hat ihren Film nicht nur geschrieben und inszeniert, sie spielt auch selbst die Hauptrolle, so dass ein wichtiges Korrektiv des Kinos entfällt, die Distanz zwischen Regie und Darstellern. Das sieht man „No Good Men“ an: Die Dialoge wirken aufgesagt, die Wendungen des Geschehens erzwungen, die Bilder fließen nicht, sondern stolpern von Ort zu Ort. Den zentralen Schauplatz ihrer Geschichte hat die Regisseurin in Hoppegarten bei Berlin entdeckt, aber einen eigenen Ton, eine Handschrift muss sie noch finden. In „No Good Men“ kann man beides allenfalls erahnen.

Man muss kein Hellseher sein, um vorauszusagen, dass viele Filme dieser Berlinale ähnliche Probleme haben werden wie der von Shahrbanoo Sadat, nicht nur in den Nebenreihen, sondern auch im Wettbewerb. Das liegt nicht an handwerklichen Unsicherheiten von diesem und jener oder am fehlenden Geschmack der Auswahlkomitees, sondern an der prekären Lage des Festivals insgesamt. Schon längst klingt ja das jährlich wiederholte Mantra, Berlin sei immerhin das größte Publikumsfestival der Welt, wie der Trotz eines Viertplatzierten, der auf seine breite Anhängerschaft verweist. Tatsächlich haben Cannes, Venedig und das kanadische Herbstfestival in Toronto die Berlinale seit Jahren immer deutlicher abgehängt, was Prestige, Starrummel und das daraus resultierende Medienecho angeht.

Meisterregisseure sind für die Berlinale lebenswichtig

Zur Begleitmusik der Festivaleröffnung im Februar gehört deshalb immer auch die Liste neuer Filme von bekannten Regisseuren, die wieder nicht in Berlin laufen, diesmal von Spielberg, Herzog, Akin, Almodóvar, Östlund und anderen. Aber solche Aufzählungen verpasster Chancen kursierten auch schon in jenen fernen Zeiten, als die Berlinale noch reichlich amerikanische Großproduktionen im Angebot hatte. In Wahrheit hat das Festival neben dem schlechten Wetter und der Hässlichkeit seines Standorts am Potsdamer Platz, der mit der Eleganz der Croisette und der Lieblichkeit des Lido nun einmal nicht konkurrieren kann, ein anderes Problem. Es hat keine Stammspieler.

Etwa der Franzose François Ozon, der mit der Fassbinder-Hommage „Peter von Kant“ vor vier Jahren die Berlinale eröffnete: Seine letzten Filme liefen in San Sebastian und Venedig. Oder Wes Anderson, der mit „Grand Budapest Hotel“ oder „Isle of Dogs“ ein verlässlicher Gast im Hauptprogramm war: Seit fünf Jahren gastiert er nun in Cannes. Oder der große Richard Linklater, dessen „Blue Moon“ im vergangenen Jahr noch den Wettbewerb zierte: Seine Godard-Hommage „Nouvelle Vague“ schickte er gleich anschließend an die Croisette. Solche wiederkehrenden Regiemeister, deren Werke anderswo fast in der Menge der Attraktionen untergehen, sind für die kalte, winterliche Berlinale lebenswichtig: Sie sorgen dafür, dass das Festival die Bedeutung, die es einmal gehabt hat, noch nicht endgültig verliert.

Präsident der Festivaljury: der deutsche Regisseur Wim WendersSebastian Christoph Gollnow

Präsident der Festivaljury: der deutsche Regisseur Wim WendersSebastian Christoph GollnowIn diesem Jahr fehlen sie in Berlin. Wenn man die Liste der Wettbewerbsfilme durchgeht, stellt man fest, dass sie auf dem Prinzip Hoffnung basiert. Der Hoffnung etwa, dass ein Regisseur wie Lance Hammer, der seit sechzehn Jahren keinen Film mehr gedreht hat, die Weltöffentlichkeit mit seinem Familiendrama „Queen at Sea“ überrascht. Oder dass der Senegalese Alain Gomis mit „Dao“ das Versprechen einlöst, das er vor neun Jahren in Berlin mit „Félicité“ gegeben hat. Oder dass die Belgierin Anke Blondé, die bisher für das Fernsehen gearbeitet hat, mit ihrem ersten Spielfilm „Dust“ ihren Durchbruch erlebt. Die Filmnationen Frankreich und China, die auf der Berlinale immer wieder für Lichtblicke gesorgt haben, sind diesmal fast nicht vertreten, dafür gibt es, erstmals im Rennen um den Goldenen Bären, ein Werk aus Singapur. Anthony Chens Film heißt, passend zur Auswahl im Hauptprogramm, „We Are All Strangers“.

Die Stärke von Festivals hat mit personeller Kontinuität zu tun

Und es gibt, wie immer, Kino aus Deutschland. Das Gerücht, Berlin sei ein schlechtes Pflaster für den deutschen Film, hatte sich eigentlich schon unter dem vorletzten Festivaldirektor Dieter Kosslick erledigt, aber es geistert nach wie vor über den Potsdamer Platz, als müsste es die womöglich magere Ausbeute an Preisen im Vorhinein entschuldigen. Nun haben also Angela Schanelec mit „Meine Frau weint“, İlker Çatak mit „Gelbe Briefe“ und Eva Trobisch mit „Etwas ganz Besonderes“ die Chance auf einen Goldenen Bären, und zumindest bei Schanelec kann man dabei von Stammspielerschaft reden: Seit einem Vierteljahrhundert ist sie der Berlinale mit ihren Filmen treu geblieben.

Viel kürzer, nämlich erst seit zwei Jahren, steht die Amerikanerin Tricia Tuttle an der Spitze des Festivals. Nach dem Achtungserfolg ihrer Auswahl von 2025 sind manche Kritiker jetzt schon wieder dabei, sie als Intendantin abzuschreiben. Aber die Stärke von Festivals hat auch mit personeller Kontinuität zu tun, wie man an Cannes und Venedig sieht, deren Leiter jeweils mehr als zehn Jahre im Amt sind.

Tuttle hat es geschafft, den Filmfestspielen, die unter der Ägide von Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian ins Straucheln kamen, wieder einen sicheren Stand zu geben. Ob sie ihnen auch Glanz verleihen kann, wird sich spätestens in zwei Jahren zeigen. Bis dahin muss man sich an die Antwort halten, die Wim Wenders, der Jurypräsident, auf die Frage des „Tagesspiegels“ gab, wie er seine Rolle als Regisseur am Set verstehe. Er sehe sich als Reiseleiter, sagte Wenders, der für eine ruhige Fahrt sorge. Das klingt nach einem guten Motto für die Berlinale.

vor 8 Stunden

1

vor 8 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·