Einen stimmungsvolleren Comic als „Rembetissa“ wird es in diesem Jahr noch nicht gegeben haben. Und womöglich auch keinen in den anderthalb Jahrzehnten zuvor, seit der Vorläufer erschien: „Rembetiko“. Dass dieser Band, der seinerzeit gefeiert wurde (auch von mir an dieser Stelle – meine Güte, läuft dieses Blog schon lange; Dank dem treuen Publikum!), eine Fortsetzung finden würde, war nicht absehbar, denn diese Geschichte wirkte gerade durch ihre Offenheit geschlossen.

Das muss man erläutern: In „Rembetiko“ erzählte David Prudhomme, 1969 geborener französischer Comicautor und Musikliebhaber, eine halb fiktionale Begebenheit aus der Ära von Ioannis Metaxas, der Griechenland von 1936 bis 1941 diktatorisch beherrschte. Im Zuge seines zeittypisch chauvinistischen Populismus – wobei Metaxas jedoch kein Faschist war und eine ungewöhnlich judenfreundliche Politik betrieb – verdammte er den Musikstil des Rembetiko, der mit den 1923 aus Kleinasien vertriebenen Griechen ins Land gekommen war, weil der ihm in Instrumentierung und Melodieführung zu türkisch geprägt schien; von den melancholischen Themen, die vor allem der verlorenen Heimat hinterhertrauerten, ganz zu schweigen. Griechisch, das sollte nach Metaxas’ Willen stark und antitürkisch sein.

Die Comic-Kolumne von Andreas PlatthausF.A.Z.

Die Comic-Kolumne von Andreas PlatthausF.A.Z.Rembetiko ist von der Stimmung her so etwas wie Fado – in der Tat tieftraurig. Aber gleichzeitig auch ein polyrhythmisches Ereignis, das die Tanzsäle zum Kochen bringt, vor allem in den Hafenarbeiter- und Matrosenvierteln, wo viele der Emigranten ihr Auskommen suchten. In den Mittelpunkt des Comics „Rembetiko“ hatte Prudhomme fünf Freunde gestellt, die sich abends zu einer Band zusammenfinden und eine Nacht lang durch die Kneipen und Kaffeehäuser von Piräus tingeln.

Angesichts des Verbots ihrer Musik und der einsetzenden Verfolgung (die sie darüber hinaus auch als Kleinkriminelle und Drogenkonsumenten trifft) zerfällt die Gemeinschaft in dieser Nacht; am Morgen danach wird einer der Männer in die Vereinigten Staaten gehen, wo die in den Dreißigerjahren aufblühende Schallplattenindustrie (die natürlich auch den griechischen Einwanderern etwas bieten wollte) das Gedächtnis an den Rembetiko fortan lebendig hielt. Auf dass jemand wie Prudhomme ihn dann mehr als ein halbes Jahrhundert später kennen- und lieben lernen konnte.

Da gibt es keine schwebenden Noten in den Panels

Und für diese Musik in seinem Comic Bilder fand, die sie auch Menschen nahebringen dürfte, die sie noch nie gehört haben. Und bei Prudhomme auch nichts von ihr lesen können, denn er verzichtet auf jede Visualisierung der Musik, also keine durch die Bilder schwebenden Notenzeichen oder gezeichnete Melodienbögen, obwohl das ja durchaus comictypisch gewesen wäre. Stattdessen vor allem stumme Comicbilder, wenn es Konzertszenen gibt: Da sitzen die Männer und spielen ihre Instrumente, und es sind ihre Gesten, Mimiken und die Farben und Perspektiven Prudhommes, die Klang heraufbeschwören.

Und manchmal gibt es Liedtexte, die sich über die Seiten ziehen, in blauer Schrift. Blue notes gewissermaßen. Es war schlichtweg ein perfekt ausgearbeiteter Comic mit einem wunderbar pathetischen Ende, das wie gesagt alles offen und doch nichts vermissen ließ.

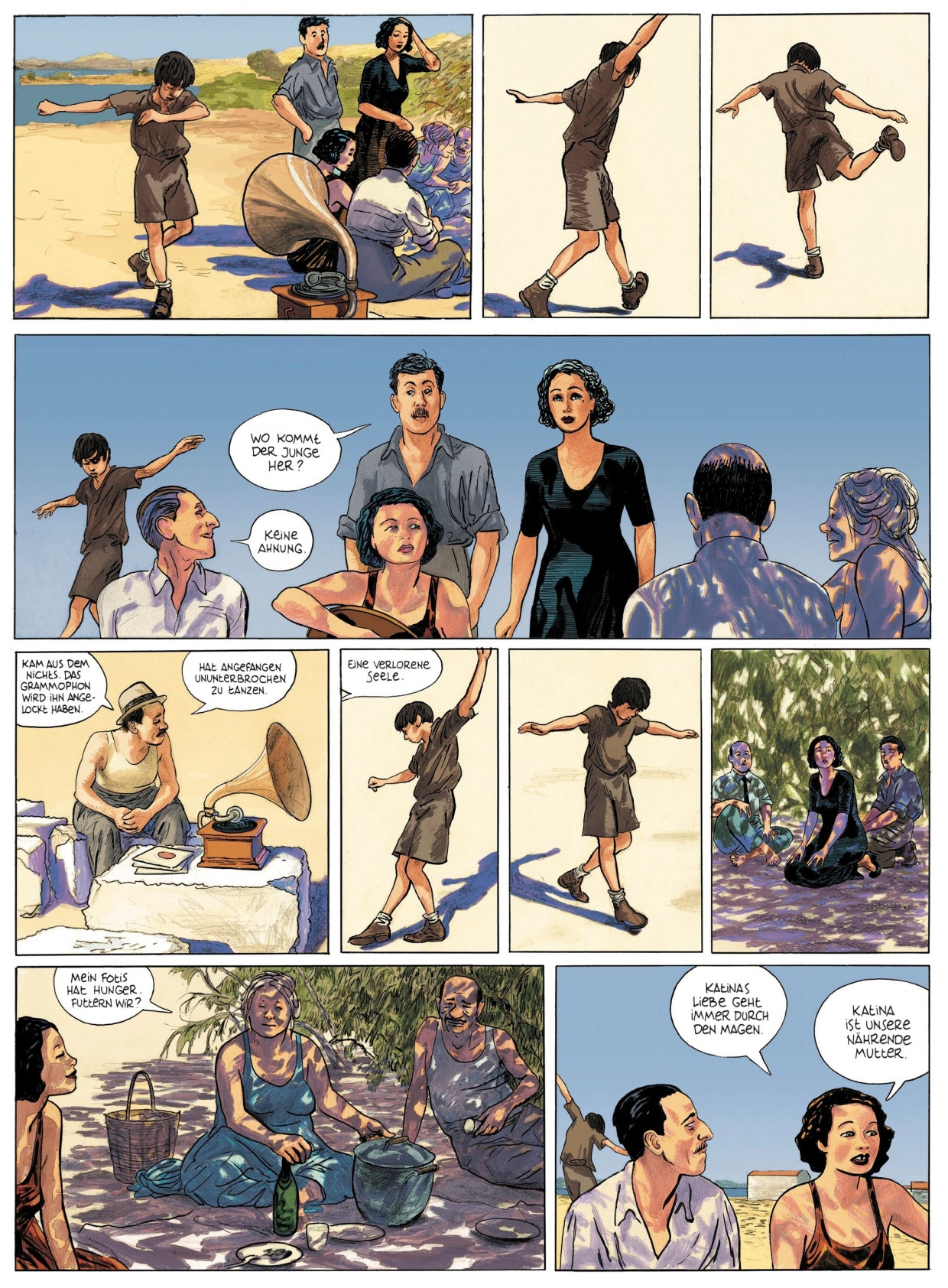

Die Atmosphäre eines Sommertags am Meer von Piräus: Seite 61 aus „Rembetissa“Reprodukt

Die Atmosphäre eines Sommertags am Meer von Piräus: Seite 61 aus „Rembetissa“ReproduktVier der Freunde blieben damals zurück in Piräus. Und dann war da noch eine Frau gewesen, die schöne Sängerin Beba, in die alle verliebt sind und die in der letzten gemeinsamen Nacht mitmusiziert hat. Ein Dutzend Seiten vor dem eigentlichen Schluss der Geschichte verabschiedet sie sich von den Musikern und geht am morgensonnenbeschienenen Strand entlang nach Hause, zu sehen als Rückenansicht, der ihre Bewunderer hinterherstarren. Und genau an dieser Stelle setzt nun „Rembetissa“ ein, die Fortsetzung.

Die Frauen übernehmen das Kommando

Nur sehen wir Beba auf dem ersten Panel von vorne: mitten hinein in ihr nach der durchgespielten Nacht müdes Gesicht, und das halbseitengroß, während ihr Abschiedspanel in „Rembetiko“ klein war, fast beiläufig. Kein Hinweis damals darauf, dass hier eine spätere Hauptfigur abtrat, doch der neue Band macht sie genau dazu. Und mehr als das: Er macht sie zur wichtigsten Protagonistin, obwohl auch die verbliebenen vier Männer alle wieder auftreten.

Doch wie es der Titel schon aussagt – „Rembetissa“ bezeichnet eine Rembetiko-Musikerin –, ist das ein Comic über Frauen. Und neben Beba kommen vor allem die Kneipenwirtin Katina und die junge Nachwuchssängerin Marika zum Zuge. Prudhomme holt damit nach, was der erste Band versäumte: die wichtige Rolle von Musikerinnen in der Geschichte des Rembetiko zu würdigen.

Das passt in die derzeitige Comiclandschaft, die starke Frauenfiguren schätzt. Es passt aber auch zur ursprünglichen Geschichte, die hier ausgeweitet wird um all das, was in „Rembetiko“ unerzählt geblieben ist: die konkreten Folgen des Musikverbots, die weiteren Schicksale der vier Männer und eben auch das, was aus Beba wurde. Prudhomme gelingt dabei das Kunststück, die Erzählstruktur noch einmal zu wiederholen, ohne dass man sich dabei eine Sekunde langweilen würde.

Ja, es ist sogar genau wie im ersten Teil so, dass nicht diejenige Person, die eigentlich nach Amerika hätte gehen sollen, den Weg über den Atlantik finden wird, sondern eine andere. Und deren Leben dort verfolgt „Rembetissa“ diesmal bis in die Neunzigerjahre.

Ideologie ging dem Diktator vor Melodie

Kein weiteres Wort hier zur Geschichte, denn wie „Rembetiko“ lebt auch „Rembetissa“ von seiner Atmosphäre. Prudhomme hat die Intensität der Musikszenen sogar noch einmal gesteigert, und er macht geradezu Ballette aus den Liedvorträgen, etwa wenn einer der Bouzouki-Spieler am Kai sitzt und nur für sich selbst aufspielt, oder wenn er in den Palast von Metaxas vordringt und diesem in dessen Büro vorspielt – eine Szene, die grandios ist, gerade weil man weiß, dass die im Bild sichtbar werdende Sympathie des greisen Politikers für die Musik folgenlos geblieben ist: Ideologie ist ihm wichtiger gewesen als Melodien, die doch auch sein Leben beschreiben.

An solchem Musikvortrag erfreut sich sogar der Diktator Metaxas: Seite 44 aus „Rembetissa“Reprodukt

An solchem Musikvortrag erfreut sich sogar der Diktator Metaxas: Seite 44 aus „Rembetissa“ReproduktMan könnte einzelne Seiten aus „Rembetissa“ als Musterbögen aushängen: für Bewegungsabläufe, Lichtsetzung oder Mienenspiele. Prudhomme zieht alle Register, aber nie lenkt seine Farben- und Formenpracht ab von der melancholischen Geschichte, die selbst wie ein hundertzehnseitiges Rembetiko-Lied daherkommt. Musik, die man sehen kann. Ein Kunststück.

vor 4 Stunden

1

vor 4 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·