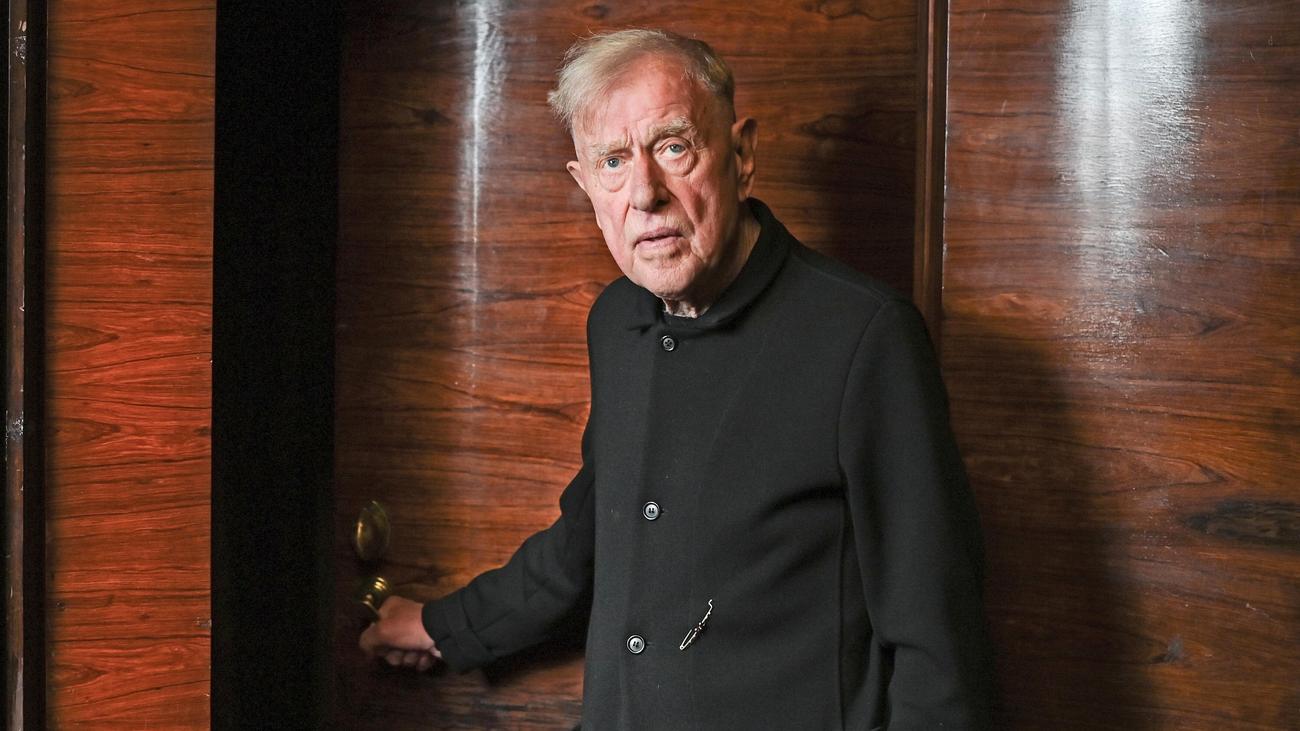

Da scheint gleich im Titel etwas durcheinandergeraten: „Denkwürdiges aus 40.000 Jahren Ruhrpott-Geschichte.“ Wo „Ruhrgebiet“, umgangssprachlich: „Ruhrpott“, doch erst hundert Jahre alt ist und seine Geschichte vor Kohle und Stahl kaum der Rede – und der Forschung – wert war. Der Autor sieht das „als überzeugter Ruhrgebietler“ anders: geboren 1946 in Duisburg, lehrte er Geschichte des Mittelalters an der Ruhr-Universität Bochum. „Keine übliche Geschichtsdarstellung“ erwarte den „geneigten Leser“, sondern „ein Kaleidoskop von Historie, Randnotizen, Anekdoten und geschichtlichen Kleinigkeiten“.

Klingt aus dem Mund eines habilitierten Mediävisten etwas flapsig, stapelt aber auch tief. Denn gleich der erste Fund, den Bergmann – in Analogie zum Neandertaler – Emschertaler nennt, ist keine Kleinigkeit: 1911 wurde beim Bau des Rhein-Herne-Kanals in Osterfeld ein prähistorischer Schädel entdeckt, der zur Untersuchung nach Berlin geschickt wurde, wo ihn Hans Virchow, Sohn eines berühmten Vaters, mit einer banalen Begutachtung abgefertigt und verschlampt hat. Die Region muss mit zwei Gipskopien vorliebnehmen: In die Geschichtsbücher hat es dieser Vorvater des Ruhrgebietlers nie geschafft.

Werner Bergmann: „Denkwürdiges aus 40.000 Jahren Ruhrpott-Geschichte“.Verlag Henselowsky Boschmann

Werner Bergmann: „Denkwürdiges aus 40.000 Jahren Ruhrpott-Geschichte“.Verlag Henselowsky BoschmannDie ersten 38.000 Jahre sind damit abgehakt, denn das zweite (der achtzehn) Kapitel handelt von Caesar, Tacitus und den Militäroperationen der Römer auf der rechten Rheinseite, die „sich immer wieder genötigt sahen, (...) den Wilden aufs Haupt zu hauen“. Länger hält sich der Autor mit Chlodwig auf, der „stolz darauf (war), dass er seine Wurzeln in der Gegend hatte“. Die Merowinger nennt er „langhaarige Könige, die als Zeichen ihrer Würde nicht zum Frisör gingen“, die Missionsbemühungen der Gefährten Willibrords einen „kompletten Misserfolg, ‚tote Hose‘ für das Christentum für fast ein weiteres Jahrhundert“.

Die Bodenschätze, die Macht und Reichtum brachten, werden erst im neunten Kapitel gehoben: Halbzeit! Bergmann erzählt anekdotisch und augenzwinkernd, selektiv und sprunghaft, kenntnisreich und mitunter (unfreiwillig) komisch, nimmt Abwege und Abkürzungen. So werden „Bauhaus“ und „Neues Bauen“ unbedacht in eins gesetzt. Was „denkwürdig“ ist, liegt im Ermessen des Autors, der (nicht nur) seinen Baedeker gelesen hat: Einem der Flüchtlinge, die nach der Französischen Revolution den Rhein querten, dem Gerbermeister Pierre-Hippolyte-Léopold Paillot, verdankt sich die erste literarische Reisebeschreibung des entstehenden Ruhrgebiets.

Im Schnelldurchlauf geht’s durchs neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert, auch Leidenschaften wie Fußball oder Taubensport bieten Halt. Der launig illustrierte Weg führt an der unvermeidlichen Trinkhalle vorbei über die „Brücke der Solidarität“ und erreicht den Abschied von der Kohle, ohne dass das Schlüsselwort „Strukturwandel“ bemüht worden wäre. Die Erklärung bleibt Bergmann nicht schuldig. Der „Flickenteppich Revier“ möge zusammenfinden, wünscht er sich und schlägt, mit allen Wassern der Region (Ruhr, Emscher, Lippe) gewaschen, den „passenden Namen“ vor: „Dreistromland“. Denn „dieser Name kann auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurückblicken, in der Kohle und Stahl lediglich eine ein Jahrhundert andauernde Episode waren“. Glück auf!

Werner Bergmann: „Denkwürdiges aus 40.000 Jahren Ruhrpott-Geschichte“. Henselowsky Boschmann Verlag, Bottrop 2025. 240 S., geb., 19,80 €.

vor 7 Stunden

1

vor 7 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·