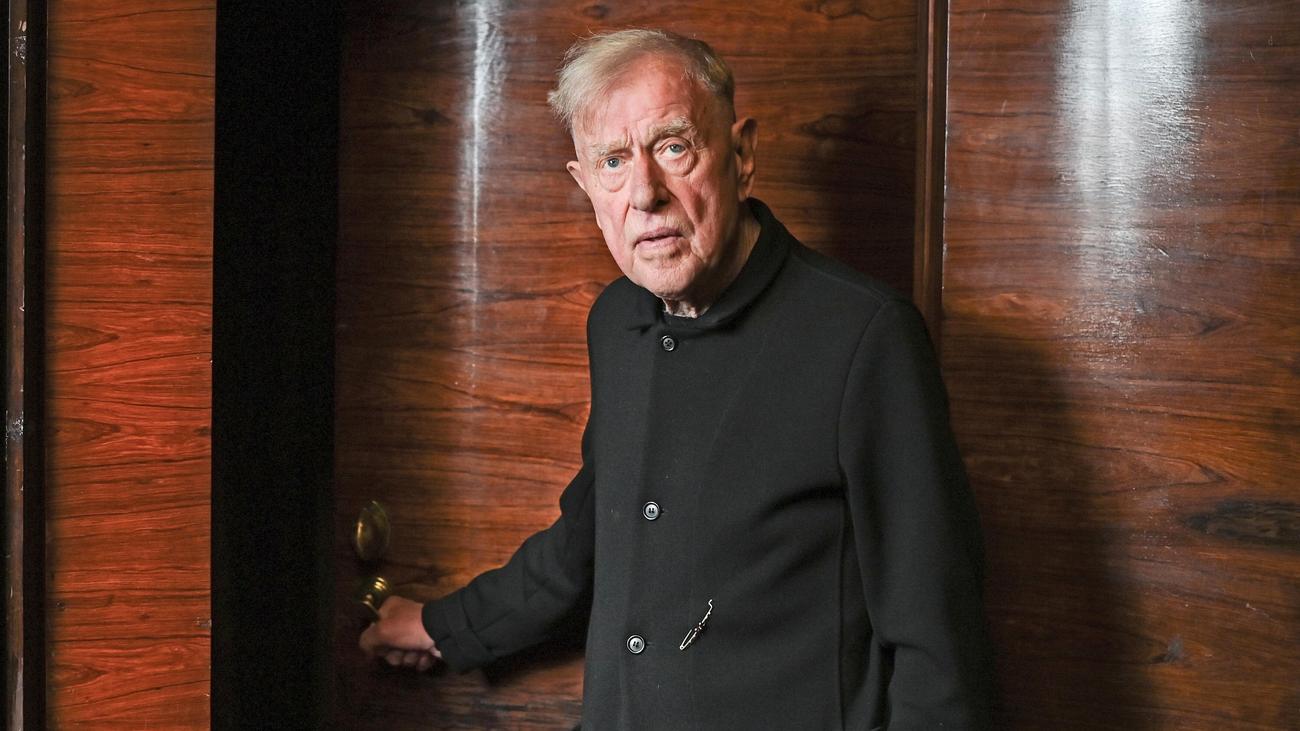

Die Politik war wie gewohnt als erstes zur Stelle. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lieferte das Leitmotiv für die Einstufung des im Alter von 88 Jahren verstorbenen deutschen Theaterregisseurs Claus Peymann mit dem Satz „Der große Zauberer des Theaters ist tot.“ Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler von der SPÖ gab zu Protokoll, Peymann habe Österreich „furchtlos den Spiegel vorgehalten“. Sein Wirken sei exemplarisch für die demokratische Kraft der Kunst: „Danke für Mut, ‚Heldenplatz‘ und Streitbarkeit.“

Für Bablers Vorgänger Werner Kogler, aktuell Kultursprecher der Grünen, verliert die Theaterwelt „eine ihrer markantesten und einflussreichsten Persönlichkeiten.“ Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte, Peymann habe das Theatergeschehen der Stadt „in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt“. Und die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler pries Peymann so: „Kaum jemand hat in jüngerer Zeit das Verständnis von politischem Theater so nachhaltig erschüttert, herausgefordert und neu definiert.“

Die Grundlage war das Dichterwort

Der amtierende Burgtheaterdirektor Stefan Bachmann verbeugte sich vor Peymann, der „das Theater über Jahrzehnte entscheidend mitgeprägt“ habe, und er erinnerte an dessen „Durchsetzung zeitgenössischer Autoren wie zum Beispiel Handke, Jelinek und natürlich Bernhard“. Die ehemalige Burgtheaterdirektorin Karin Bergmann, die mit Peymann in Bochum gearbeitet hatte, ihm nach Wien gefolgt war und dort seine Nachfolge angetreten hatte, sagte im ORF-Nachrichtenmagazin ZIB2: „Seine beiden Grundlagen waren das Dichterwort und das, was er damit erreichen konnte. Er hat verstanden, welche Brisanz in den Texten lag. (…) Er hat immer geglaubt, dass man als Regisseur gesellschaftspolitischen Einfluss haben kann und hat versucht, didaktisch mit Theater umzugehen.“

Die Schauspielerin Maria Happel, von 1991 von Peymann an die Burg geholt, schilderte im Ö1-Morgenmagazin des ORF ihre Zusammenarbeit mit dem Regisseur: „Ich habe bei ihm gelernt, Stücke wie eine Partitur richtig zu lesen. Jedes Satzzeichen fällt bei ihm ins Gewicht.“ Peymann habe stets Sprache und Schauspieler in den Vordergrund gerückt: „Dass es auch politisch war, war eine logische Schlussfolgerung.“ Die Zusammenarbeit mit ihm sei „einfach und kompliziert“ gewesen, erinnerte sich Happel: „Er hatte eine eigene Vorstellung von den Dingen, die es zu erfüllen galt. Da war er unerbittlich, um das zu erreichen. Wenn man das erkannt hat, war es ganz einfach.“ Wut und Ärger seien kurze Momente gewesen. „Es ging ihm immer um die Sache, und es war nie unter der Gürtellinie wie bei manchen anderen.“

Trauer-Zeremonie an der Burg?

Nicht ganz untypisch für Wien, kam auch sogleich die Frage auf, ob ein Ehrenmitglied des Burgtheaters nicht auch ein Recht auf ein Ehrengrab in Wien habe? Karin Bergmann nahm dazu wie folgt Stellung: „Ich glaube, dass es ihm sicherlich wichtig ist, diese wunderbare Trauer-Zeremonie am Burgtheater zu haben. Aber ich weiß, dass er sich zu seinen Lebzeiten auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin ein Grab gekauft hat. Und schauen wir mal, wie die Familie seine Wünsche auslegt.“

Der Verstorbene hatte in einem Interview anlässlich seines 85. Geburtstags solche Fragen in einen größeren Zusammenhang gerückt: „Bei jeder Beerdigung frage ich mich: Ist das meine Generalprobe? Der Tod ist Teil des Lebens, wer das übersieht, hat das Leben nicht verdient.“

vor 2 Tage

5

vor 2 Tage

5

English (US) ·

English (US) ·