Der Blick in die Architekturgeschichte zeigt immer wieder Volten, die als Filmplot unglaubhaft wären. Nehmen wir das Leben von Ossip Klarwein, dessen Werk nun eine kleine Ausstellung in der immer wieder phänomenalen Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin gewidmet ist: gut gemachte Kopien originaler Pläne und Skizzen an den Wänden und an einigen Aufstellern, dazu Fotos und Texte. Es handelt sich um eine von Kuratorin Jacqueline Hénard höchst undramatisch angelegte Ausstellung über ein dramatisches Leben mit harten Wechseln und Umschwüngen.

Der 1898 in Warschau als Sohn zionistisch gesinnter Eltern geborene Klarwein studierte in München und Berlin, ging dann – auch auf Anraten seines Lehrers Hans Poelzig – 1927 in das Hamburger Büro von Fritz Höger. Dessen 1924 eröffnetes Chilehaus war mit der steilen Fassade und schiffbuggleichen Spitze zum Signet einer neuen norddeutschen, expressionistischen Architektur geworden.

Sie markierte nicht nur künstlerisch eine Variation innerhalb der deutschen Moderne, sondern auch ideologisch: Höger war zutiefst nationalistisch und völkisch gesinnt, trat schon am 1. September 1932 der NSDAP bei. Nach der Machtübergabe 1933 focht Höger vehement darum, einer der führenden Architekten des neuen Regimes zu werden, konnte sich allerdings mit seinem norddeutschen Ziegelstein-Regionalismus nicht gegen den Antikenkult Hitlers und Speers durchsetzen.

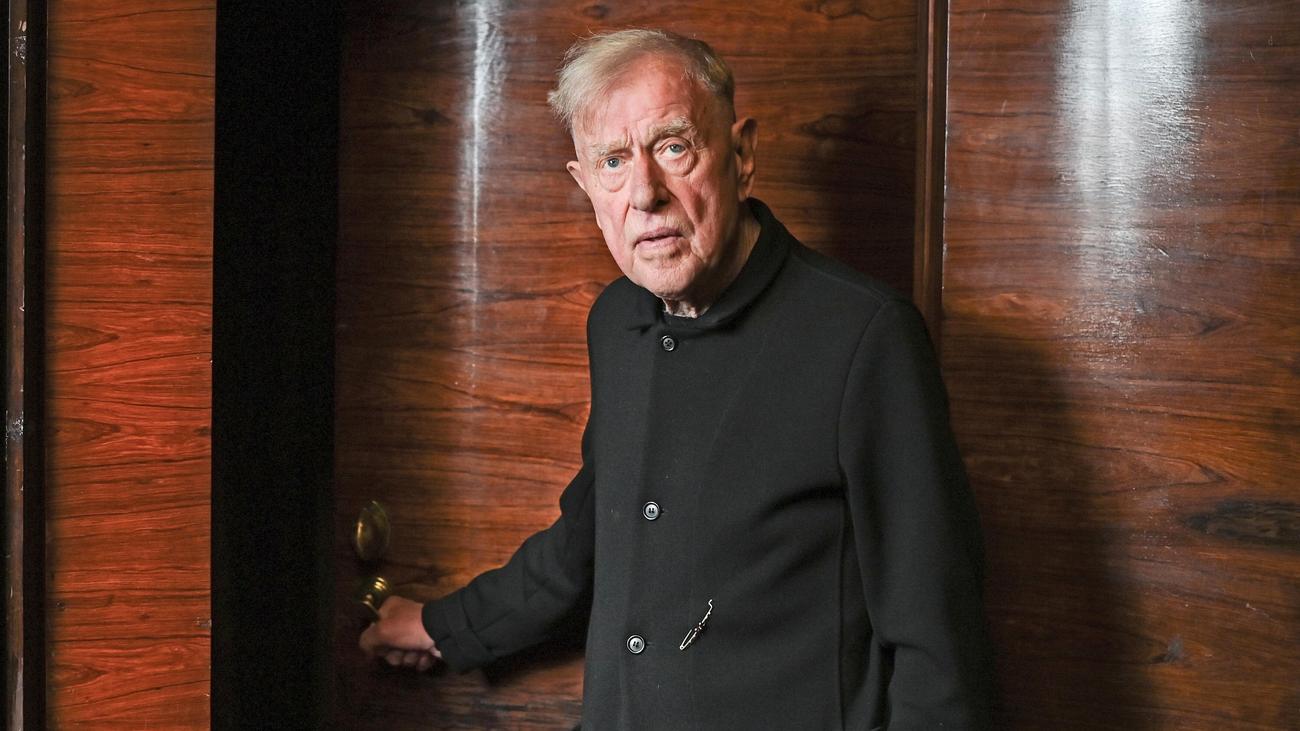

Die Evangelische Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin ist ein Meisterwerk der expressionistischen Architektur. Erst in jüngerer Zeit wurde weithin bekannt, dass der Entwurf nicht von Fritz Höger stammt, sondern von seinem Mitarbeiter Ossip Klarwein.Nancy Jesse

Die Evangelische Kirche am Hohenzollernplatz in Berlin ist ein Meisterwerk der expressionistischen Architektur. Erst in jüngerer Zeit wurde weithin bekannt, dass der Entwurf nicht von Fritz Höger stammt, sondern von seinem Mitarbeiter Ossip Klarwein.Nancy JesseKlarwein schien mit der völkischen Ideologie des „Meisters“ kaum Probleme zu haben, wie auch in dem vorzüglichen Begleitbuch zur Ausstellung deutlich wird. Und Höger hatte, trotz seines auch nach 1945 noch dokumentierten Antisemitismus, keine Probleme damit, einen Juden als „Chefentwerfer“ zu beschäftigen. Auch und gerade für den überaus repräsentativen Kirchenauftrag am Berliner Hohenzollernplatz, das „Kraftwerk Gottes“. Dass Klarweins Name bis vor Kurzem nie als der des Mit-Architekten genannt wurde, ist Folge der bis heute fatalerweise in Architektur- und Designerbüros gebräuchlichen Uralt-Tradition, nur die Chefs als Entwerfer zu nennen.

Aber die klare städtebauliche Figur der 1934 fertiggestellten Kirche ist Klarweins Kompositionsgespür zu verdanken, das Konstruktionssystem mit hoch geschwungenen Betonbögen, das zwischen ihnen einfallende Licht. Dass die Wirkung dieses Raums allerdings so spitz-dramatisch wurde, war ebenso wie die Gestaltung der Oberflächen Högers Entscheidung. Klarwein dagegen dachte bereits eher an Parabelbögen, wie sie dem Beton statisch angemessener sind und dann in der Nachkriegskirchen- und Synagogenarchitektur beliebt wurden.

1933 bat Klarwein mit Blick auf die schlechte Geschäftslage des Büros und die antisemitischen Angriffe um seine Kündigung. Höger beschäftigte ihn unter der Hand bis fast ans Jahresende, empfahl ihn weiter mit einem enthusiastischen Zeugnis. Man lernt in dieser Ausstellung nicht nur etwas über Architekturgeschichte, sondern auch über die seltsamen Wege des Antisemitismus: Juden an sich waren für Höger offenbar verantwortlich für alle Übel der Welt – aber der Ossip da, das ist ein Freund, dem musste geholfen werden.

Führender Architekt in Israel

Er beschaffte Klarwein also das Touristenvisum, mit dem er ins britische Mandatsgebiet Palästina einreisen konnte. Kurz darauf können Klarweins Frau Elsa, sein Sohn Matthias – der später in Paris als Maler reüssiert – und sein zweiundachtzigjähriger Vater nachkommen, mit Möbeln und Hausstand, Bibliothek und Mandoline. Der Kontakt zu Höger bleibt eng, aber Klarwein beginnt ein neues Leben.

Er sprach angeblich, ungewöhnlich für seine Herkunft, weder Englisch noch modernes Hebräisch, war kein Mitglied der Jüdischen Gemeinde mehr, seine Frau evangelischer Konfession. Und doch baute er schnell eine neue Karriere auf, als Architekt in der säkular gesinnten Jekkes-Gemeinschaft der deutschen Juden. Er ließ sich in Haifa nieder. Hier wurde er erst zum Architekten für Appartementgebäude, stieg aber auch schnell in den Geschäfts- und Bürohausmarkt ein.

Klarwein reüssierte, bis der arabische Aufstand gegen das Mandatsregime der Briten und die Einwanderung von europäischen Juden 1938 das Wirtschaftsleben lahmlegte und radikale, in der Wirkung katastrophale Einschränkungen der Einwanderungsquoten gerade für deutsche Juden zur Folge hatte. Klarwein musste das eigene Büro schließen, wechselte in die Staatsbauverwaltung, überstand dort den Zweiten Weltkrieg – und wurde nach der Gründung des Staates Israel 1948 einer seiner führenden Architekten.

Bemerkenswert ist, wie systematisch er die lokalen arabischen, christlichen und jüdischen architektonischen Traditionen ignorierte, eine Architektur für eine neue Gesellschaft schaffen wollte – genau der zionistischen Ideologie entsprechend, dass der neue Staat in einem Gebiet entstehen werde, das eigentlich unbewohnt sei, jedenfalls erst einmal kultiviert werden müsse.

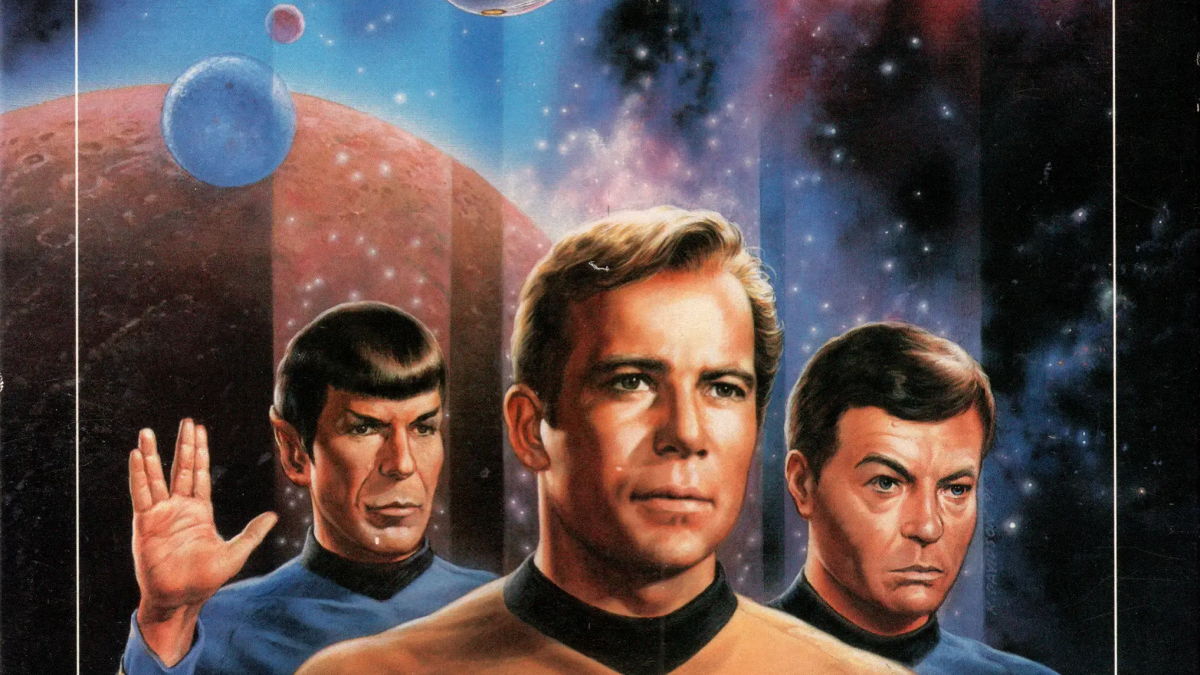

Die Knesset, das israelische Parlament, entstand nach einem Entwurf von Ossip Klarwein.Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V.

Die Knesset, das israelische Parlament, entstand nach einem Entwurf von Ossip Klarwein.Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e.V.Und wieder wechselte er seine künstlerische Sprache: Aus dem Expressionisten der Zwanziger- und dem Modernisten der Dreißigerjahre wurde einer, wie etwa das gigantische Dogon-Silogebäude im Hafen von Haifa und die Entwürfe für die Hebräische Universität in Jerusalem zeigen, der sich an einer amerikanisch geprägten, dekorativen Version des International Style orientierte.

Manchmal konnte er dafür sogar eigene Arbeiten reaktivieren: Der Entwurf für eine kuppelartige Denkmalhalle zu Ehren Theodor Herzls von 1951 spiegelt unverhohlen den Wettbewerbsvorschlag für ein Reichsehrenmal in Bad Berka von 1932. Er lag mit seiner filigranen Betonarchitektur aber auch im Zeitstil, so wie Luigi Nervis Bauten für die Olympischen Spiele in Rom und Oscar Niemeyers Entwürfe für Brasília. Schade, dass diese hier nicht gezeigt werden, auch die Berliner Klarwein-Ausstellung vermeidet wie so viele über das Werk und Leben einzelner Künstler deren historische Einordnung.

In seinem Entwurf für das israelische Parlament, die Knesset, schlug Klarwein schließlich 1958 einen an einen antiken Tempel gemahnenden Bau vor. Die Moderne sollte klassisch werden. Es handelte sich also genau um die Haltung, gegen die Höger in den Dreißigerjahren gewütet hatte. Sie prägte das Schaffen Mies van der Rohes und amerikanische Kulturbauten der Zeit wie das New Yorker Lincoln Center. Und genau wie diesen wurde auch Klarweins Entwurf mangelnde nationale und regionale Bindung vorgeworfen. Kaum mehr als die Außenfassade wurde nach seinen Ideen realisiert. Doch gerade sie ist es, die zum Symbol für die Beständigkeit des Staates Israel wurde.

Ossip Klarwein. Vom Kraftwerk Gottes zur Knesset. In der Berliner Evangelischen Kirche am Hohenzollernplatz. Zur Ausstellung ist ein von Jacqueline Hénard herausgegebenes Begleitbuch im Verlag Kettler erschienen. Es kostet in der Ausstellung 25 Euro.

vor 5 Stunden

1

vor 5 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·