Nachdem die abgesagte Wahl der drei Verfassungsrichter vergangene Woche für die erste große Koalitionskrise gesorgt hatte; nachdem die Personalie Frauke Brosius-Gersdorf nicht mehr nur von rechten Medien und Abtreibungsgegnern diskutiert wurde, sondern überall; nachdem der Bundeskanzler und der Bundespräsident den Vorgang kommentiert hatten und, wie es so schön heißt, alles schon gesagt war, nur noch nicht von jedem, meldete sich am Montag eine weitere Stimme zu Wort: „Warum haben alle Angst vor Frauke Brosius-Gersdorf?“, fragte diese Stimme und versuchte sich gleich selbst an einer Antwort: „Ist es die Angst vor einer klugen Frau? Sie sei zu links. Ich glaube, solche Frauen brauchen wir.“

Mit der Mutter auf der Flucht

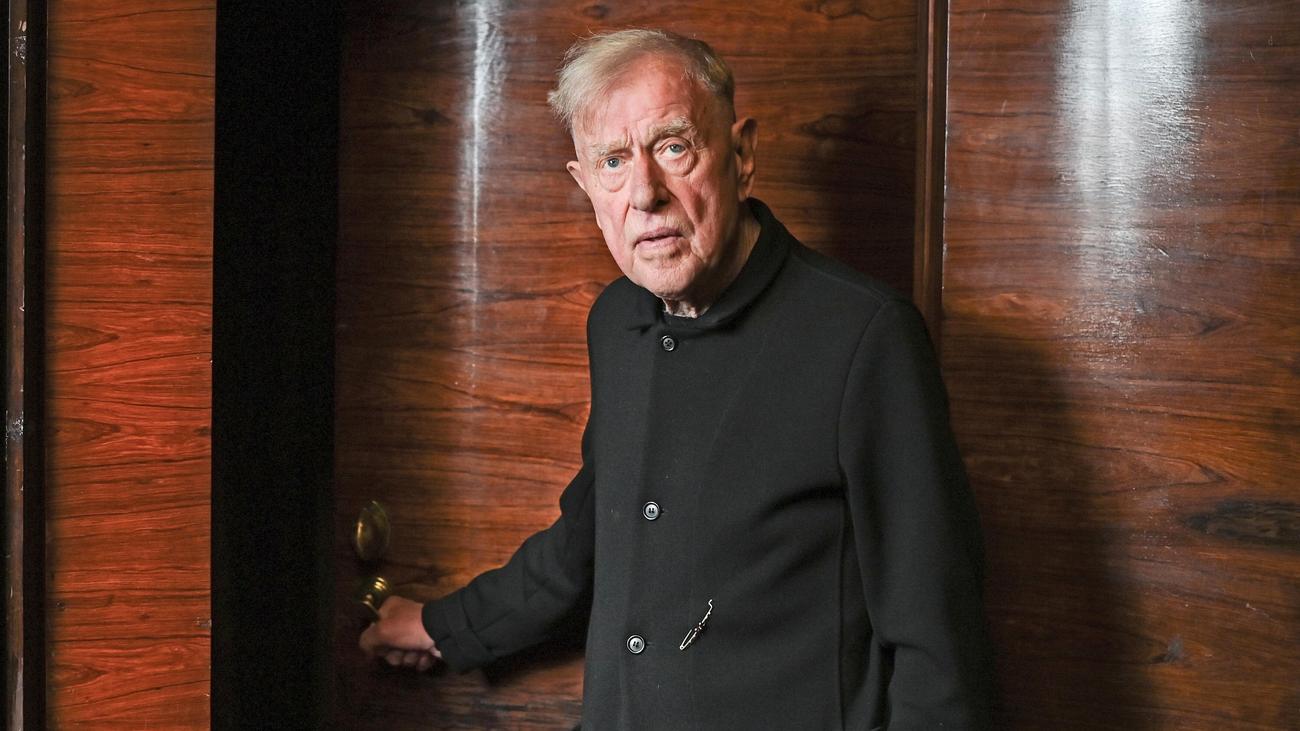

Das ist insofern bemerkenswert, als diese Stimme keiner jungen, quirligen Feministin auf Instagram oder Tiktok gehörte, sondern der tiefe, kratzige Bass von Franz Josef Wagner war, einundachtzigjähriger Kolumnist der „Bild“-Zeitung. Während andere Berufsmeiner bei Axel Springer vor der Juristin warnten, sah Wagner in ihr die Zukunft. Was nicht bedeutet, dass sich weite Teile seiner „Post von Wagner“ nicht auf Äußerlichkeiten bezogen hätten: „Ein gescheites Gesicht, eher bezaubernd, sehr modern. Professorin, verheiratet mit einem Professor, kinderlos“, analysierte er, um zu schlussfolgern: „Ihre Karriere ist die Karriere der Klugen.“

Seit fast 25 Jahren schreibt Wagner nun seine werktägliche Kolumne. Er hat in dieser Zeit viele merkwürdige, etliche fragwürdige und einige regresspflichtige Briefe verfasst. Er hat sich in Vergleichen verheddert, falsche Fakten verbreitet und sich regelmäßig selbst widersprochen. Er hat aber auch immer wieder darüber geschrieben, wie seine Mutter mit ihm im Zweiten Weltkrieg auf der Flucht war (mit der Mutter begründete er 2024 auch eine Art Coming-out als Feminist); er hat sich von zahlreichen Weggefährten verabschieden müssen, die er als „Nachtfreunde“ bezeichnete (was deutlich mehr ist als ein Euphemismus für „Kneipenbekanntschaft“ – nämlich Poesie), und er hat sich immer wieder verletzlich, gar selbstkritisch, gezeigt.

Ein Fels im Brandy

Während sich „Bild“ – nie ein besonders differenziertes Blatt – unter Julian Reichelt wieder auf ihre Kulturkampftraditionen der späten Sechzigerjahre berief, entpuppte sich Franz Josef Wagner immer öfter als die Stimme der Vernunft in dieser schrillen, zugespitzten Zeitung (die ja eh nur noch die gedruckte Zweitverwertung einer schrillen, zugespitzten Internetseite ist). Je verrückter alles (und alle) um ihn herum wurden, desto häufiger überraschte Wagner als Opi mit gesundem Menschenverstand, als Gegengewicht zur medialen Empörung, als Fels im Brandy.

Während Kraftklub und Tokio Hotel noch 2022 sangen: „Keine Regeln, Strafen und Gesetze / Außer so zu leben, dass Franz Josef Wagner was dagegen hätte“, war der so Geschmähte – zumindest an manchen Tagen, so viel Unberechenbarkeit muss ja sein – wahrscheinlich schon oft genug mit ihnen einer Meinung gewesen. Anders als viele andere öffentliche Personen (meist, aber nicht immer: Männer), die mit zunehmendem Alter Verschiedenstes doch noch sagen dürfen können wollen (Morbus Gottschalk), scheint bei Wagner sein wachsendes Unverständnis gegenüber der Welt zu einer Art Demut zu führen.

Als er sich Anfang Januar ausführlich über einen Tweet der Chefin der Jungen Grünen empörte, schloss er mit den Worten: „Ich reiche Ihnen jetzt dennoch meine Hand.“ Den frisch vermählten Eheleuten Bezos schleuderte er ein trotzig-naives „Glück ist ein Kuss, der nichts kostet“ entgegen. Und er pries auf die ihm eigene Art die Vorzüge des Frauenfußballs: „Sie schnäuzen sich nicht in den Arm und schleudern ihre Rotze heraus. Sie fahren keinen Porsche.“ Wagner ist romantisch, konsumkritisch und oft genug: anständig.

Viele haben sich zu parodistischen Zwecken an seinem Duktus versucht. Allein: Franz Josef Wagner bleibt ein Original. Niemand, schon gar keine KI, wäre in der Lage, all die Assoziationen, Volten und Haken hinzubekommen, die eine durchschnittliche „Post“ ausmachen. Weil er eben nicht ständig chauvinistische, konservative oder rassistische Gedanken äußert, weil er nicht permanent über Alkohol und die Paris Bar schreibt, sondern immer öfter über seine Angst vor dem Tod.

vor 6 Stunden

1

vor 6 Stunden

1

English (US) ·

English (US) ·